Mise à jour le 08 janvier 2026

Pour le journaliste Olivier Razemon, auteur de l’ouvrage Comment la France a tué ses villes1, la ville moyenne serait aujourd’hui en crise : elle souffrirait en effet d’un défaut de considération et de soutien de la part de la puissance publique à tous les échelons, depuis la décision locale jusqu’aux mesures gouvernementales. Selon le géographe Christophe Guilluy, la ville moyenne serait tombée dans cette France périphérique des territoires oubliés2, creuset de crises sociales et de frustrations politiques dont serait issu le mouvement des gilets jaunes3. Mais de quelle(s) ville(s) moyenne(s) et de quel(s) type(s) d’espace(s) parle-t-on exactement ? L’expression de ville « moyenne » renvoie à une notion floue et instable ; les mots dont elle est composée soulèvent deux questions : qu’est-ce qu’une ville ? Et que signifie être « moyen » pour un territoire ? L’indétermination de l’objet et des termes qui le désignent engendre l’émergence de discours dans lesquels l’imaginaire se mêle parfois au politique et à la réalité des fonctionnements territoriaux. L’idée selon laquelle la ville moyenne serait en crise semble alimentée par quatre imaginaires urbains ou « idéologies territoriales ».

Tout d’abord, une tendance antimondialiste critique voit en la ville moyenne la grande perdante des dynamiques de métropolisation, qui l’auraient placée dans l’angle mort de la croissance et du développement, à l’écart des retombées positives de la mondialisation et n’en subissant que les externalités négatives. Ce premier imaginaire victimaire ne rend pas justice à la très grande diversité des cas de figure. Un imaginaire miroir, version pro-métropolisation de la posture précédente, voit en la ville moyenne une ville médiocre, une ratée de la hiérarchie urbaine, n’ayant ni l’attractivité des aménités du rural et des petits bourgs prospères, ni la productivité et la compétitivité des espaces urbains solidement arrimés à la mondialisation. Ce deuxième imaginaire, dépréciateur et méprisant, est tout aussi réducteur que le premier. Un troisième discours, aux tonalités nostalgiques celui-là, réduit la ville moyenne aux seuls centres-villes, qui seraient concurrencés et dévitalisés par leurs périphéries et par les nouvelles polarités périurbaines qui accompagnent le desserrement de la ville vers sa région urbaine. Cet imaginaire est également réducteur, en ce qu’il ignore le fait que la périphérie fait aussi partie de la ville moyenne, que la concurrence fonctionnelle entre centres et périphéries ne s’opère pas systématiquement au détriment des centres et que l’objet « ville » a, en tout état de cause, cédé sa place à des réalités socio-spatiales moins statiques. En ce sens, cette posture essentialise un centre-ville muséifié et occulte la complexité de ce qui fonde les villes moyennes contemporaines.

Enfin, un dernier imaginaire, d’inspiration pastorale, hygiéniste et anti-urbaine, fait de la ville moyenne le creuset d’une qualité de vie oubliée, appelée à renaître à la faveur des crises métropolitaines, telles que celle du coronavirus, puis à disparaître à nouveau lors des phases d’accélération de la métropolisation. Or les trajectoires résidentielles sont complexes et évoluent surtout en fonction de l’avancée en âge et des besoins des individus et des ménages. En outre, la qualité de vie n’est pas l’apanage des seules villes moyennes, la situation étant, là encore, contrastée. Ainsi, à la question « la ville moyenne est-elle en crise ? » s’opposent d’autres interrogations, plus essentielles : qu’est-ce qu’une ville moyenne ? Qu’est-ce qu’une crise ? Et à quels niveaux se situerait la crise lorsque l’on considère les villes moyennes – le pluriel s’imposant, tant les cas de figure diffèrent. Ainsi, plus qu’une crise territoriale et fonctionnelle de la ville moyenne, n’a-t-on pas plutôt affaire à une crise conceptuelle de l’idée de ce qu’est une ville moyenne et, au-delà, de ce que sont devenus les territoires urbains contemporains ?

Le terme « ville moyenne » soulève d’abord la question de ce qu’est la ville ; or la notion de ville est à présent inopérante et inappropriée. Depuis les années 1960, philosophes, géographes et urbanistes affirment la fin des villes, dénonçant le fait que l’objet « ville » ne renvoie plus aux réalités des organisations sociales, économiques et morphologiques des territoires urbains. Ainsi Erwin Gutkind écrivait-il dès 1963 dans son ouvrage Le crépuscule des villes que « les villes telles que nous les connaissons ne peuvent survivre ». En 1968, le géographe français Henry Lefebvre postulait le remplacement de la ville par « l’urbain » généralisé, affirmation sur laquelle le rejoignent Henry Chombart en 1982 dans son ouvrage La fin des villes, l’urbaniste Françoise Choay dans son célèbre article de 1994 Le règne de l’urbain et la mort de la ville, ou encore plus récemment l’architecte Rem Koolhaas4. Selon eux, la notion de « ville » n’est plus en phase avec la réalité de la géographie et n’est plus pertinente pour définir les développements urbains contemporains, sinon dans quelques très rares cas de muséification de l’idée de ville, en particulier en Europe. Pour Françoise Choay, la ville est ce territoire dense, homogène, monocentrique, bien délimité et séparé de l’espace rural, formant un tout cohérent aisément définissable – les murs d’enceinte puis les boulevards périphériques y contribuant grandement. S’y observe une union indissociable du territoire physique (l’urbs) et de la communauté de citoyens qui l’habite (la civitas) c’est-à-dire y travaille, y dort, y trouve de quoi subvenir à ses besoins quotidiens. Dans ce schéma, la ville se définit également par son opposition conceptuelle et sa complémentarité fonctionnelle avec la campagne.

Or, dans la seconde moitié du 20ème siècle, l’industrialisation des territoires et la motorisation des ménages ont conduit à détruire le fonctionnement originel de la ville pour faire sortir cette dernière de ses limites à la fois physiques et conceptuelles. Le passage de la ville à « l’urbain » s’accompagne de l’étalement, de la disparition des campagnes par le mitage, de la multipolarisation des espaces de laquelle émergent des agglomérations, de l’hétérogénéité croissante des territoires – voire de la spécialisation fonctionnelle des espaces composant l’urbain – et de l’intrication floue des bassins de vie. À présent, « habiter » ne renvoie plus à la conception statique sur laquelle est fondée l’idée de ville, tandis que les mobilités quotidiennes sur des distances de plus en plus longues dissocient les espaces résidentiels, de travail, de formation, de consommation, de loisirs et de détente, détruisant par conséquent la notion de ville. En plus d’avoir transformé le territoire physique de l’urbs, l’urbanisation de la France, de l’Europe et du monde a transformé la communauté des citoyens de la civitas. On peut même avancer – en faisant sans doute sonner le glas politique, conceptuel et fonctionnel de la ville – qu’urbs et civitasse sont dissociés et se sont mutuellement dilués dans un assemblage de spatialités complexes, fait de mobilités, d’identités territoriales individualisées et de trajectoires de vie hétérogènes.

Pour le géographe Jaques Lévy, la ville n’est pas la seule à avoir disparu : la campagne, elle aussi, a perdu ses caractéristiques fonctionnelles d’antan et ce couple ville/campagne aujourd’hui fantasmé et regretté par beaucoup a été remplacé par un gradient plus ou moins fort d’urbanité, entendue comme le produit dynamique de la densité (du peuplement, des fonctions, des services, des équipements, du bâti…) et de la diversité. C’est donc la formule « densité x diversité = urbanité » qui permettrait de diviser l’espace en sous-catégories. Dans le cas de la fonction éducative, par exemple, le fait que certains territoires disposent d’une diversité et d’une densité plus ou moins prononcées de services et d’équipements5 permet ainsi d’opérer une distinction entre des espaces où l’urbanité est plus ou moins importante, correspondant possiblement – mais pas systématiquement – à ce que l’on appelait autrefois des villages, des petites villes, des villes moyennes, des grandes villes… mais sans en adopter les caractéristiques morphologiques, fonctionnelles ou politiques.

Dans un monde où l’urbanité universelle et hétérogène des territoires s’est substituée à la distinction entre ville et campagne pour devenir l’unique catégorie englobante des réalités spatiales et sociales, dans quelle mesure peut-on encore parler de ville et, a fortiori, de ville moyenne ? Pourtant, la notion continue de structurer les représentations, d’alimenter les débats politiques et de précipiter la prise de décision à l’œuvre dans certaines logiques d’aménagement. Que peut-on donc dire de la ville moyenne à l’ère de la disparition des villes et du règne de l’urbain généralisé ?

Le géographe Roger Brunet disait déjà en 1997 de la ville moyenne qu’elle était un « objet réel non identifié ». Être « moyen », c’est d’abord se trouver dans un entre-deux : ni petit, ni grand, ni pauvre, ni riche… La définition est donc relative et se fait non en fonction de ce qui est mais en fonction de ce qui n’est pas – en négatif, en somme. Pour avoir un sens, le terme « moyen » appelle la définition d’un ordre de grandeur, d’un étalon, d’une mesure : attachée à l’espace, elle devient alors une notion contextualisée, propre à un territoire précis, c’est-à-dire à une échelle, une substance, une culture et une métrique données.

Une ville moyenne à l’échelle de la France, tout comme une grande ville, tout comme simplement une ville (dans sa définition statistique de plus de 2 500 habitants agglomérés, sans discontinuité du bâti de plus de 200 mètres) ne revêt pas le même statut, les mêmes dimensions ni le même sens à une échelle plus vaste (européenne, mondiale) ou dans un contexte territorial différent (en Chine, en Inde, en Allemagne, aux États-Unis, en Suisse…). Les villes moyennes françaises n’ont ni la même taille, ni les mêmes caractéristiques que celles d’autres pays. À ce constat pourrait s’ajouter une dimension temporelle : les villes moyennes contemporaines n’ont plus les mêmes caractéristiques (en particulier la même taille) que celles des siècles passés. Au 11ème siècle, une ville comme Cahors, peuplée d’environ 20 000 âmes intramuros, était considérée comme puissante – donnant même un pape à Avignon – alors que la préfecture actuelle du Lot, toujours peuplée de 20 000 habitants au niveau de l’agglomération, atteint difficilement le seuil bas du groupe des villes dites moyennes et n’y est incluse qu’en raison de son statut administratif. La qualité « moyenne » d’une ville est donc bien relative, contextuelle et proportionnelle : en ce sens, la nature profonde de cette qualité relève d’un biais fondamental d’observation, en particulier celui du choix du cadre de l’analyse (régional, national, mondial ; présent, passé ; européen, asiatique, nord-américain …).

L’économiste Joseph Lajugie écrivait à ce sujet, dès les années 1970, que « telle ville […] devra être considérée comme une ville moyenne dans une région peu peuplée et peu urbanisée, alors qu’une ville deux fois ou trois fois plus peuplée, noyée dans le tissu urbain d’une région à haute densité démographique, ne joue pas nécessairement ce rôle et ne répond pas toujours à cette vocation ». Près d’un demi-siècle plus tard, le géographe Christophe Demazière précise qu’une « ville qui compte 20 000 habitants en Norvège ou au Portugal peut avoir des fonctions qui correspondent à celles que l’on trouve habituellement dans des villes de plus de 100 000 habitants en Allemagne ou en France […] Inversement, nombre de villes moyennes situées en bordure des grandes aires métropolitaines ont un destin de pôles-relais ou de satellite », comme ce peut être le cas dans le bassin parisien par rapport au poids de la région capitale6.

D’un territoire à l’autre, le rôle et le statut des villes moyennes varient ainsi considérablement. Au-delà du constat de leur grande diversité, à commencer par celle des seuils statistiques permettant de les identifier, les villes moyennes de tous pays et de toute époque présentent toutefois une caractéristique commune qui permet de les identifier dans leurs contextes respectifs : celui de la centralité. Cette centralité n’est pas seulement le produit d’une densité et d’une diversité élevée de fonctions, de services, de population ou encore d’infrastructures. Elle renvoie aussi à une aire de rayonnement ou d’attraction, mettant en mouvement les individus pour leurs besoins quotidiens et ordinaires : déplacements professionnels, de consommation, de loisirs, de sociabilité, ou pour accéder à des services de base (éducation, santé, besoins primaires…). Le caractère ordinaire et quotidien de ces déplacements distingue la ville moyenne de la grande ville ou de la métropole, pour lesquelles une partie des mobilités relève de déplacements extraordinaires, correspondant à des besoins plus rares. Si crise il y a, il s’agit ainsi plutôt d’une crise de la centralité urbaine, plus que de la « ville moyenne » – et d’une crise des imaginaires, plus que des réalités fonctionnelles.

Les seuils statistiques des villes moyennes diffèrent d’un pays à un autre, voire d’une période à l’autre au sein d’un même pays. En France, une première politique dédiée explicitement aux villes moyennes fut menée entre 1973 et 1982 par la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR) dans 70 communes comptant entre 20 000 et 100 000 habitants. L’objectif était alors d’établir des contrats avec l’État dans le cadre d’une politique nationale d’aménagement du territoire qui ciblait des pôles urbains dynamiques attirant d’importants flux de populations venant du monde rural ou accompagnant des dynamiques régionales de déconcentration industrielle. L’enjeu était l’encadrement de l’accroissement démographique et l’amélioration de la qualité de vie par la construction d’équipements et d’infrastructures urbaines permettant le développement économique et social des territoires. La ville moyenne renvoie donc d’abord, en France, à une catégorie des politiques d’aménagement et d’équipement du territoire, pensées dans le contexte d’une réorganisation des activités, des populations et des infrastructures au sein des armatures urbaines régionales.

Avec la dilution fonctionnelle de la ville dans l’urbain, l’INSEE et la DATAR passent, au tournant des années 2000, de la « ville moyenne » déterminée sur une base municipale, à « l’unité urbaine moyenne » puis à « l’aire urbaine moyenne » pensée sur une base intercommunale. Ce changement terminologique mais aussi conceptuel prend en considération à la fois l’étalement urbain, la disjonction des espaces résidentiels et professionnels, le fort émiettement communal français et la restructuration administrative du pays selon les principes de l’intercommunalité ayant conduit à la généralisation des EPCI (établissements publics de coopération intercommunale, dont font partie les communautés d’agglomération). Afin de rendre compte du passage de seuils municipaux (statiques) à des seuils intercommunaux (fonctionnels), la quantification des villes moyennes, autrefois de 20 000-100 000 habitants, est passée à 30 000-200 000 habitants avec les « unités urbaines moyennes ». C’est ce seuil statistique qui est retenu dans le cadre du programme « Villes moyennes témoins » initié par la DATAR en 2007. Le passage de la ville à l’unité urbaine n’est pas anodin : il rend compte de la complexité et de la complémentarité fonctionnelles des territoires constituant l’urbain. Selon l’INSEE, une unité urbaine « repose sur la continuité du bâti et le nombre d’habitants [et qualifie] une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants7. » La différence avec la ville est que l’unité urbaine peut s’étendre sur plusieurs communes, formant alors une agglomération multicommunale, tandis que la ville n’en compte qu’une seule.

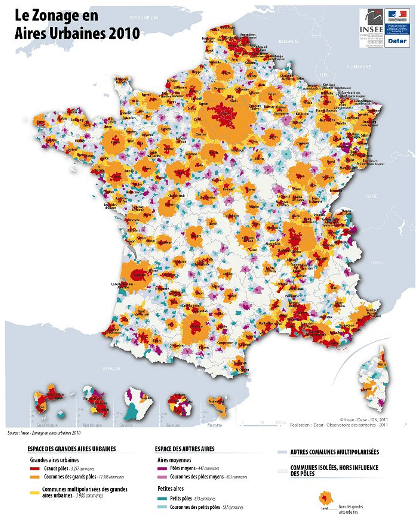

En 2010, l’INSEE propose d’approfondir son nouveau découpage de l’espace national en identifiant non plus seulement des « unités urbaines » mais des « aires urbaines » de plus ou moins grande taille, déterminées selon les flux quotidiens domicile-travail. Dans cette nouvelle cartographie, l’INSEE identifie des « moyennes aires urbaines », qu’elle définit comme un « ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de 5 000 à 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci9. » Dans cette logique, les « villes moyennes » sont devenues des « aires urbaines » de taille moyenne, constituées d’une ou plusieurs unités urbaines moyennes auxquelles s’ajoutent des couronnes périurbaines. Les seuils statistiques retenus pour caractériser de tels espaces ne sont alors plus fondés sur le nombre d’habitants mais sur le nombre d’emplois – c’est-à-dire non plus sur une vision statique de l’habiter mais sur une vision dynamique de l’attractivité professionnelle que sous-tendent les mobilités quotidiennes locales voire régionales.

Dans cette définition statistique nouvelle, la base municipale des anciennes villes moyennes se trouve recontextualisée dans des entités intercommunales. Cette nouvelle géographie soulève la question du devenir d’anciennes polarités autonomes rattrapées et absorbées par la croissance d’unités urbaines plus vastes qui en étaient autrefois distantes. Bernard Kayser, l’un des pionniers de la question des « villes moyennes », avançait déjà en 1969 l’idée que ces dernières auraient en commun le fait de constituer des pôles urbains situés dans des espaces non métropolisés : elles assureraient donc une position intermédiaire dans l’armature urbaine entre petites villes et métropoles, en dehors même des couronnes des aires métropolitaines – ce qui exclurait, de fait, du décompte des villes moyennes les polarités secondaires des aires métropolitaines, comme celles se trouvant dans le Grand Londres ou l’Île-de-France mais aussi, à une autre échelle, dans le grand Lyon ou le grand Toulouse. Selon cette logique et malgré leur poids démographique et le nombre de leurs emplois, Villeurbanne ou Bron ne seraient concrètement plus comptabilisées dans la catégorie des villes ou unités urbaines moyennes mais comme de simples municipalités au sein de l’agglomération lyonnaise. Il en serait dès lors de même pour Muret par rapport à Toulouse, Villeneuve d’Ascq par rapport à Lille ou encore Asnières par rapport à Paris. Cette quantification donnerait alors à la France 133 à 203 unités urbaines dites moyennes8. Ce choix à la fois statistique, politique et fonctionnel soulève alors la question de savoir s’il existe des villes ou des unités urbaines moyennes en Île-de-France, enserrées qu’elles sont dans l’aire urbaine de la métropole parisienne – à présent fondue dans la Métropole du Grand Paris.

Il n’existe pas de consensus sur les seuils statistiques, les caractéristiques fonctionnelles ou géographiques et le choix des termes à employer pour parler des villes, des unités ou des aires urbaines moyennes. Derrière la complexité des qualifications et des quantifications, le recours au terme de « ville moyenne » n’a pas pour objet une réduction passéiste et fonctionnelle à l’idée désormais inadéquate de « ville » mais plutôt une simplification et une fluidification du dialogue sur les dynamiques spatiales complexes auxquels le terme renvoie : par commodité, l’aire urbaine moyenne est donc appelée « ville moyenne », tout comme parfois la commune centrale qui la structure, malgré toutes les ambiguïtés que cela suppose. L’abus de langage, que justifient la simplification des représentations et la fluidification des discours sur les « villes moyennes », participe à alimenter une crise des imaginaires et conduit à commettre quatre erreurs de diagnostic que l’on retrouve dans de nombreuses publications :

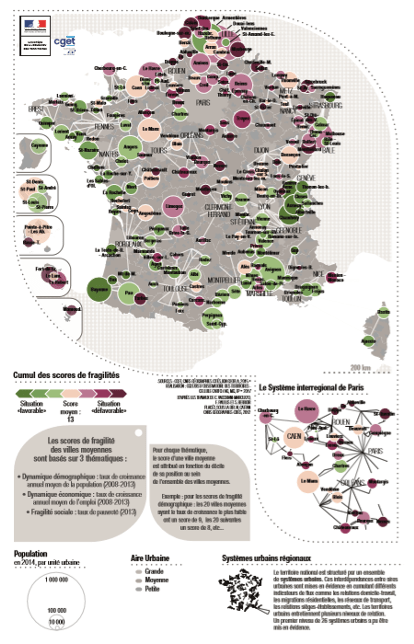

Face à l’instabilité et à l’imprécision des termes, de nombreux organismes, administrations, instituts, voire chercheurs et experts composent ainsi avec de petites variantes définitionnelles de ce qu’ils appellent « villes moyennes » par simplification de langage – et qui sont devenues, en fait, des aires urbaines moyennes. L’évolution sémantique qu’accompagne le changement statistique de spatialisation des réalités urbaines entre alors en contradiction avec l’inertie des représentations et des effets de langage commun, qui continuent de reposer sur des catégories devenues impropres. La stabilisation des statistiques, des discours et des analyses est devenue un enjeu important dans l’approche de ce qu’était les villes moyennes et le traitement de leurs crises éventuelles – dont la première est celle de leurs représentations. Dans cet effort de stabilisation des termes et de leur sens, le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), par exemple, a retenu une définition fondée sur une combinaison de critères, dont certains sont statistiques, d’autres géographiques, d’autres encore politiques, intégrant : des unités urbaines de plus de 20 000 habitants (population 2013) ; de type « grand pôle urbain » d’après le zonage en aires urbaines de l’INSEE ; non incluses dans l’une des 22 aires urbaines englobant les métropoles institutionnelles. Associant ces trois conditions aux deux principaux éléments qui sont à la base de la notion de ville moyenne, à savoir des effets de seuils statistiques (du nombre d’habitants ou d’emplois) et des fonctions de centralité, le CGET dénombre ainsi 203 villes moyennes, dont 191 en métropole et 12 dans les départements et régions d’outre-mer10.

En Europe de l’ouest, la plupart des pays semblent unanimes quant à leur façon d’arrêter les seuils statistiques des villes moyennes. L’Espagne et l’Allemagne retiennent les fourchettes 20 000-100 000 habitants. Le Royaume-Uni peut parfois aller jusqu’à 300 000 habitants pour les aires urbaines, ce qui reste dans la fourchette française – 20 000-100 000 habitants pour la commune centre, et/ou moins de 200 000 habitants pour l’aire urbaine. Toutefois, au-delà de la confusion entre la commune centrale et l’aire urbaine, la ville moyenne se définit en fonction de la maille municipale de laquelle dépend son appréciation démographique. Or il est notable que le découpage municipal est très variable d’un pays européen à un autre. La France fait d’ailleurs figure d’exception, avec ses 35 000 communes, dont le total équivaut à la somme des communes allemandes (11 000), espagnoles (8 000), italiennes (8000) et britanniques (10 500) réunies11. Ainsi, en Europe, le facteur qui rend difficile la comparaison entre les villes moyennes n’est pas le seuil statistique mais la maille municipale de comptage de la population. Ainsi, en France, une municipalité de x milliers d’habitants, appartenant souvent à une aire urbaine plus vaste et plus peuplée, n’a pas le même poids ni les mêmes attributs qu’une municipalité allemande du même x milliers d’habitants, dont la maille plus lâche englobe un territoire plus étendu qui comprend ainsi fonctionnellement, plus souvent, ce que la France aurait plutôt intégré dans l’aire urbaine. En d’autres termes, les municipalités sont souvent, à taille démographique égale, plus urbaines en France qu’ailleurs en Europe car la nature fonctionnelle de l’objet considéré change avec la taille de la maille qui permet de le mesurer. C’est le cas de Montauban, dont la commune abrite 60 000 habitants alors que l’aire urbaine, elle, en comprend 110 000 : en Allemagne, le découpage municipal plus large aurait inclus peu ou prou l’ensemble de l’aire urbaine : alors que Montauban est une ville moyenne de 60 000 habitants en France, elle l’aurait sans doute été de 110 000 en Allemagne.

En comparaison avec d’autres continents ou d’autres régions du monde, les villes européennes apparaissent plutôt modestes en taille. Deux seulement, Paris et Londres, dépassent les 10 millions d’habitants – si l’on excepte Moscou du décompte européen. La très grande majorité des métropoles européennes ne compte que quelques millions d’habitants, faisant pâle figure face à Tokyo, plus grande métropole du monde avec ses 35 millions d’habitants (les deux tiers de la population espagnole), mais aussi face aux métropoles chinoises, latino-américaines ou nord-américaines. Dans ce contexte, les villes européennes dites moyennes sont plus modestes que les villes moyennes d’ailleurs. Aux États-Unis, une ville est dite « moyenne » lorsqu’elle est comprise entre 50 000 et 300 000 habitants, ce qui est effectivement plus élevé qu’en Europe : les seuils statistiques bas et haut sont doublés. En Chine, la ville moyenne est comprise entre 500 000 et un million d’habitants12. Avec un tel seuil haut, Clermont-Ferrand, Angers, Grenoble et même Strasbourg y seraient considérées comme des « villes moyennes ».

À ce sujet toutefois, on est loin du discours désincarné sur les « petites villes chinoises d’un million d’habitants » que l’on entend parfois – rappelons, à ce titre, que la Chine a longtemps été à dominante rurale et qu’une agglomération d’un million d’habitants y reste un centre régional d’importance, en particulier dans l’ouest du pays. La comparaison internationale des « villes moyennes » françaises avec leurs homologues extra-européens rencontre toutefois trois enjeux qui hypothèquent la pertinence d’une telle démarche :

Maintenir un rapport de proportionnalité et tenir compte de la taille du maillage de découpage de l’espace sont deux facteurs prépondérants qui expliquent la diversité des définitions et des seuils statistiques des « villes moyennes » selon les pays, en Europe comme dans le reste du monde. En raison de cette diversité de nature, les enjeux rencontrés par les villes moyennes françaises et leurs homologues étrangères ne peuvent être les mêmes.

Pour rendre compte de la diversité des aires urbaines moyennes, il semble nécessaire d’établir une typologie fine en appui à l’observation des phénomènes, l’étude des trajectoires urbaines et la structuration des débats politiques. Par typologie, on entend une forme de classification taxonomique fondée sur l’identification de critères généraux visant à faciliter l’analyse d’une réalité complexe. Dans le cas des aires urbaines moyennes, six critères apparaissent déterminants :

L’idée d’une crise des villes moyennes est profondément ancrée dans les imaginaires collectifs français, dans lesquels la ville moyenne est prise en tenaille entre l’attractivité renaissante de l’espace rural, dans lequel prédomine toutefois un mode de vie urbain, et l’attractivité triomphante des métropoles connectées aux dynamiques de la mondialisation. Entre les deux, la ville moyenne perdrait des habitants et des fonctions, tout en devant assumer les charges de centralité de services et d’activités qu’elle finance souvent seule mais dont bénéficient des bassins plus vastes qui, eux, ont tendance à gagner des habitants, souvent à son détriment. Pôles déclinants de territoires ruraux dynamiques ou satellites vampirisés par les métropoles en forte croissance, quelle place reste-t-il aux villes moyennes13 ?

Les difficultés de certains territoires sont bien réelles. Pourtant, les débats portant sur la crise voire la fin des villes moyennes oublient souvent le fait que la ville, en tant qu’entité sociale, économique et fonctionnelle, n’existe plus, sinon seulement dans les représentations populaires ainsi qu’au niveau politique de l’échelon municipal, à savoir la commune centrale des aires urbaines, reliquat de ville vidé de son sens et de sa substance – mais toujours empli d’une symbolique et d’un imaginaire forts à l’échelle des bassins de vie. À ce titre, la crise des villes moyennes est plutôt celle de la centralité et des représentations, imputable au passage de l’idée de ville à celle d’aire urbaine. Dans un reportage critique du Monde Diplomatique intitulé La France abandonne ses villes moyennes, le journaliste Jean-Michel Dumay décrivait par exemple les difficultés rencontrées par Montluçon (municipalité de 35 653 habitants en 2017 et aire urbaine de 78 314 habitants), à savoir une perte d’habitants et d’activités au profit des communes l’avoisinant14.

C’est là toute la logique non pas de la fin des villes moyennes mais plutôt de la fin des villes tout court : celle de l’inclusion des municipalités centrales dans des aires urbaines de plus en plus étendues et ramifiées, dans lesquelles le déclin de la ville n’est en fait bien souvent qu’une redistribution locale et micro-régionale de populations, d’activités, d’équipements et d’investissements dans le contexte d’une croissance démographique de l’ensemble. Bien sûr, il existe de très nombreuses exceptions, en particulier dans le quart nord-est de la France, où nombreux sont les territoires qui perdent des habitants, mais la dynamique n’y est pas tant urbaine que régionale. Alors que l’on observe une disparition fonctionnelle de la ville moyenne au profit de l’émergence et de la structuration d’aires urbaines moyennes, la destruction créatrice qui résulte de cette transition et l’usage d’anciens outils d’analyse des dynamiques territoriales désormais inopérants conduisent à hyper-visibiliser les difficultés et les enjeux des communes centrales et à occulter ceux de l’aire urbaine prise dans son ensemble et sa cohérence. Ce n’est donc pas une politique au niveau de l’ancienne « ville moyenne » qu’il faut mettre en place, mais bien au niveau des aires urbaines moyennes, qui est devenu le niveau pertinent de pensée et d’intervention des dynamiques urbaines locales et micro-régionales.

En un mot : la ville est morte ? Vive l’aire urbaine. C’est pourtant sur le principe de la ville et non de l’aire urbaine que s’organisent les plans successifs de l’État à destination des échelons intermédiaires de l’armature urbaine française avec les contrats de villes moyennes en 1973 et l’expérimentation « Villes moyennes témoins » en 2007. Dans les années 2010, les municipalités centrales ont été les principales bénéficiaires de la dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL) : au 1er janvier 2017, 146 communes centres pour seulement 50 intercommunalités des 203 « villes moyennes » ont ainsi reçu une aide au titre d’une des deux enveloppes de la DSIL, pour un montant total de 121 millions d’euros. De plus, 90 % des municipalités centrales des aires urbaines moyennes bénéficient d’un contrat de ville et un peu plus de la moitié du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). C’est toutefois une logique d’aires urbaines moyennes et non de villes moyennes que l’on observe dans le programme « Action cœur de ville », initié en 2018, qui vise la mise en œuvre de projets de territoires portés par les communes centres et les intercommunalités15 , impulsant un changement de grille de lecture plus en adéquation avec les phénomènes contemporains et les organisations actuelles des territoires urbains.

17 résultats

Olivier Razemon, 2016, Comment la France a tué ses villes, Paris, Rue Echiquier, 208 p.

Voir Christophe Guilluy, 2015, La France périphérique. Comment on a sacrifié les classes populaires, Paris, Champs Actuel, 192 p.

Voir le point de vue d’experts « Justice spatiale, ménager pour aménager ? » publié par La Fabrique de la Cité en mai 2019 : https://www.lafabriquedelacite.com/publications/justice-spatiale-menager-pour-amenager/

Pour une épistémologie de la fin des villes, voir Salomon Cavin Joëlle, 2005, La ville mal-aimée. Représentations anti-urbaines et aménagement du territoire en Suisse : analyse, comparaisons, évolution, Lausanne, Editions Presses polytechniques et universitaires romandes, pp. 191 et suivantes.

Ce gradient détermine ainsi des espaces avec une école maternelle pour l’un ; plusieurs écoles maternelles plus un collège pour un autre ; plusieurs écoles maternelles et collèges et un lycée ; plusieurs écoles maternelles, collèges, lycées et une antenne universitaire ; la même chose et une université ; la même chose et plusieurs université dont une d’envergure internationale… déterminant pour la fonction éducation des degrés divers d’urbanité, classés par ordre croissant dans notre exemple théorique.

Voir l’article de Christophe Demazière, 2014, Pourquoi et comment analyser les villes moyennes ?, Métropolitiques. URL : https://www.metropolitiques.eu/Pourquoi-et-comment-analyser-les.html.

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1501 (dernière consultation en juin 2020).

Dans les six départements ne comptant pas d’unité urbaine de plus de 20 000 habitants, les unités urbaines dont la commune centre est le chef-lieu de département ont été considérées. Source : https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/en-bref-45-cget-12-2017_0.pdf

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2070(dernière consultation en juin 2020).

La différence entre les deux chiffres s’explique par une subtilité définitionnelle : certaines institutions déterminent les « aires urbaines moyennes » selon la taille de la municipalité centrale, devant être comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ; d’autres ne retiennent que les aires urbaines (municipalité centrale + municipalités de la couronne périurbainel’entourant) dont la population totale est comprise entre 20 000 et 200 000 habitants; enfin, une dernière définition qualifie les airesurbaines moyennes comme étant constituées par un pôle central de 5 000 à 10 000 emplois, et par des communes dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle central ou dans des communes attirées par celui-ci. Selon les cas, des aires urbaines entrent ou sortent du décompte. C’est le cas de Pau, dont la municipalité centrale fait moins de 80 000 habitants en 2015, mais dont l’aire urbaine fait plus de 243 000 habitants : avec la première définition, Pau se trouve dans la catégorie des aires urbaines moyennes, mais en sort avec la deuxième définition.

https://www.lejdd.fr/Politique/la-france-championne-deurope-des-communes-3458318(consulté en juin 2020).

Sur les villes moyennes chinoises, voir les articles académiques https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2017-4-page-289.htmet https://journals.openedition.org/echogeo/13730et sur les données urbaines chinoises, voir l’article – https://journals.openedition.org/cybergeo/28554#xd_co_f=MTI1Mjk3NzEtODk4NC00NDBkLWE5YWMtOTQ4MDI3YzllOWZm~ (consultés en juin 2020).

https://www.lesechos.fr/2007/12/la-fin-des-villes-moyennes-1077083 (consulté en juin 2020).

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/05/DUMAY/58634 (consulté en juin 2020).

Voir https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/en-bref-45-cget-12-2017_0.pdf (consulté en juin 2020).

1

2