Chargé de l’animation scientifique de la Caravane des ruralités et conseiller scientifique, GIP Europe des projets architecturaux et urbains

Mise à jour le 30 décembre 2025

En clôture des quatrièmes rencontres nationales Action Cœur de Ville, organisées à Paris le 7 septembre 2021, le président de la République, Emmanuel Macron, a plusieurs fois insisté sur sa volonté de replacer les villes moyennes au centre du jeu, afin de répondre aux grands enjeux contemporains : qu’ils soient économiques, sociaux, écologiques ou politiques1. Cet intérêt pour les villes moyennes n’est cependant pas tout à fait inédit. Ainsi, en novembre 1979, dans une allocution prononcée à Rodez, Valéry Giscard d’Estaing, affirmait déjà son attachement aux villes moyennes dans lesquelles il disait voir « la grande chance de la France, à la recherche d’un nouveau modèle de croissance et de meilleures conditions de vie »2.

Entre ces deux dates, néanmoins, l’intérêt pour cette strate spécifique de la hiérarchie urbaine n’a pas toujours été constant. Après avoir servi de laboratoires des mutations de l’action publique dans les années 1970, avec la mise en place des contrats de villes moyennes, destinés à en faire des relais de croissance à la suite des métropoles d’équilibre3, les villes moyennes ont progressivement été éclipsées du débat public. Au milieu des années 2010, la hausse de la vacance commerciale, le repli démographique des centres-villes et l’essor de contestations politiques comme le mouvement des Gilets jaunes y ont de nouveau attiré les projecteurs. Si elles ont d’abord été mises en lumière de manière peu flatteuse, leur image a – pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons – peu à peu évolué pour devenir nettement plus favorable.

À cette (ré)émergence médiatique, a vite été associée une réponse politique, traduite par des politiques publiques dédiées. Ainsi de la mise en place, entre 2015 et 2018, de dispositifs, de plus en plus ambitieux, ayant pour objectif commun de vouloir redynamiser les centres des villes moyennes : Centres-villes de demain, Centres démonstrateurs, puis Action Cœur de Ville4. Bienvenus, en raison des moyens qu’ils mobilisent, de leur capacité à alimenter des dynamiques locales, ou du changement d’image auquel ils contribuent, ces programmes souffrent néanmoins d’une limite persistante : ils tiennent peu compte de l’hétérogénéité de ces villes qui, au-delà des fonctions qui leur sont attribuées, des représentations qu’elles suscitent et des seuils de population auxquels elles renvoient5, connaissent des situations et des trajectoires variées6.

Cette dissonance est d’autant plus gênante que les villes moyennes ont un rôle important à jouer à l’heure des grandes transitions, et que l’action publique est le facilitateur de ces transitions. Elles sont directement concernées par les effets du réchauffement climatique, les mutations économiques, les transformations sociales et le vieillissement démographique. Dans le même temps, elles abritent de nombreuses initiatives locales, souvent discrètes, portées par des collectivités, des acteurs économiques ou associatifs, qui cherchent à répondre de façon concrète aux besoins de leurs territoires.

Malgré des moyens souvent limités7, ces expérimentations témoignent d’une capacité à innover, à adapter les politiques publiques à l’échelle locale et, parfois, à inspirer d’autres contextes territoriaux. Cette dynamique, encore insuffisamment reconnue, mérite d’être soutenue si l’on veut permettre à ces villes de peser pleinement dans les recompositions territoriales en cours. Car, bien qu’une partie d’entre elles soient confrontées à des fragilités structurelles ou conjoncturelles, elles n’en demeurent pas moins des terrains propices à l’invention et à l’expérimentation de nouveaux modèles d’action publique.

Dans ce contexte, comment mieux cibler les dispositifs d’accompagnement public des villes moyennes ? Pour mieux comprendre les enjeux qui se posent aujourd’hui aux villes moyennes, il s’agit d’examiner d’abord les conditions de leur retour dans le débat public ; puis de saisir comment leurs vulnérabilités peuvent coexister avec de réelles dynamiques locales d’innovation ; avant d’interroger les leviers d’une action publique renouvelée, à l’heure où se profile la fin de l’acte 2 du plan Action Cœur de Ville.

Le retour des villes moyennes dans le débat public s’est opéré en deux temps : d’abord, l’interpellation médiatique et politique, avec une préoccupation relative au « déclin des centres villes », aux craintes de déclassement d’une partie de la population, relayées par le mouvement des Gilets jaunes et des expressions politiques contestataires. Puis, à travers la mise en place de dispositifs étatiques traduisant une attention renouvelée de l’action publique. Si cette remise à l’agenda est bienvenue, elle peine encore, comme on va le voir à présent, à répondre pleinement aux enjeux de ces territoires et à soutenir le développement de projets adaptés à leurs besoins.

La mise à l’agenda des villes moyennes dans le champ médiatique remonte à la veille des élections municipales de 2014. La fermeture de commerces, d’usines, de services publics, marquent une partie des habitants de ces collectivités. Ces fermetures deviennent des sujets de campagne et des objets politiques. Dans un contexte où la thèse de la « France périphérique » connaît un large écho8, la presse nationale se penche alors sur ces difficultés. Elle se fait l’écho d’un sentiment d’abandon politique et s’intéresse, en particulier, à la manière dont le Front National s’en empare9.

La progression du FN y est finalement moindre qu’attendue10 mais l’intérêt pour les villes moyennes ne va pas retomber. Le cadrage va cependant évoluer. À partir de 2016, les articles traitant de la dévitalisation commerciale des centres-villes tendent à se substituer à ceux abordant l’évolution politique de la catégorie ville moyenne. Ces dernières sont alors présentées sous un jour peu flatteur, les qualificatifs « en crise » ou « en déclin » leur étant le plus souvent accolés.

Ce regain d’attention pour les villes moyennes s’observe également dans le champ éditorial, à travers la publication de nombreux ouvrages. On peut mentionner, à titre d’exemple, le Tour de France des villes incomprises de Vincent Noyoux, dans lequel le journaliste et romancier relate – non sans humour – ses pérégrinations de Vesoul à Guéret en passant par Vierzon, ou encore Dans quelle France on vit de la reporter de guerre Anne Nivat, paru la même année, fondé sur une immersion dans des communes de moins de 50 000 habitants présentées, un peu hâtivement, comme « vierges de toute couverture journalistique ».

L’intérêt pour les villes moyennes trouve, par la suite, un certain prolongement à l’occasion du mouvement des Gilets jaunes, à partir de la fin 2018. Déclenché dans un contexte de prix des carburants élevé et de hausse de la fiscalité carbone, il a été l’occasion d’exprimer un sentiment d’éloignement des services essentiels et de fragilisation du mode de vie périurbain et rural. Les villes moyennes ont en partie été le témoin de telles contestations. Sans être au centre de l’attention, la catégorie continue ainsi de traverser les discours, en arrière-plan, comme l’un des visages possibles du malaise territorial.

La situation évolue à la fin de la décennie, sous l’effet de deux événements distincts : l’annonce du plan Action Cœur de Ville et la crise sanitaire de la Covid-19. Dès 2017, la présentation d’un programme national dédié aux villes moyennes marque un tournant dans la manière dont elles sont perçues. Avant même son lancement officiel, plusieurs titres de la presse spécialisée saluent la volonté de « redonner un avenir » à ces territoires longtemps considérés comme oubliés des politiques d’aménagement11. Le plan, officialisé en décembre 2017, suscite une large couverture médiatique, valorisant les moyens mobilisés, le caractère « sur-mesure » des contrats ou encore la promesse d’une revitalisation12. Les villes moyennes conservent une place importante dans les discours, mais font désormais l’objet d’un traitement plus favorable, insistant sur leur capacité à se réinventer, leur qualité de vie ou leur potentiel d’innovation.

Dans ce climat déjà positif, la crise sanitaire de 2020 agit comme un accélérateur. D’abord perçue comme une menace pour la dynamique engagée13, elle est rapidement envisagée comme une opportunité14, les confinements semblant modifier les aspirations résidentielles15. De nombreux articles évoquent alors un exode urbain supposé profiter aux villes moyennes, présentées comme plus accessibles, apaisées et désirables16. Cette hypothèse alimente un récit de renouveau et renforce leur position dans l’agenda politique, comme en témoigne la prolongation du plan Action Cœur de Ville décidée en 2022.

Ce regain d’intérêt pour les villes moyennes depuis le milieu des années 2010, sous l’angle de la crise puis de la revanche, ne fut pas que symbolique. Il s’est accompagné, dans le même temps, d’une remise à l’agenda politique de la catégorie, et ce, avant même la mise en place du plan Action Cœur de Ville. Les nombreux articles consacrés à ces villes ont certes permis de relayer leurs difficultés auprès des pouvoirs publics, mais en négligeant leur diversité, ils ont peut-être aussi contribué à l’élaboration de politiques publiques insuffisamment ciblées et/ou attentives à leurs particularités.

L’État n’a pas tout à fait attendu, pour autant, le retour des villes moyennes à l’agenda médiatique pour réinvestir le chantier les concernant, mais ce réinvestissement s’est d’abord fait « silencieusement » dans le cadre de politiques publiques relativement modestes. Dès la fin des années 2000, ces villes ont été de nouveau considérées par le législateur comme des relais de développement. Parce qu’elles jouent un rôle « charnière » entre métropoles et espaces ruraux, miser « sur les atouts des villes moyennes pour les valoriser » constitue alors aux yeux du gouvernement « un enjeu central d’aménagement du territoire »17.

Après plusieurs décennies sans politique attitrée, une vingtaine de ces villes vont ainsi pouvoir bénéficier, entre 2007 et 2009, d’une expérimentation lancée par la Délégation Interministérielle à l’Aménagement du territoire et à l’Attractivité Régionale (DATAR). Celle-ci donne lieu « à l’octroi de crédits d’ingénierie conditionné à des objectifs de dialogue, de négociation et de gouvernance entre l’État et les collectivités »18. Elle ne se réduit pas à un simple aménagement du cadre de vie mais touche, plus largement, au développement des services publics et au soutien aux entreprises. Elle repose, en outre, sur deux principes originaux : 1) une contractualisation tripartite engageant l’État, les collectivités locales et les opérateurs de réseaux, et 2) un projet dessiné « sur-mesure » avec l’ensemble des parties-prenantes de l’expérimentation. Elle est néanmoins dotée d’un budget extrêmement modeste (2,2 millions d’euros) et d’une durée très limitée (3 ans).

Reléguées derrière les métropoles, pièces maîtresses des réformes territoriales engagées dans la première moitié des années 2010, les villes moyennes disparaissent ensuite brièvement avant de revenir très progressivement au centre du jeu. Ce retour s’effectue d’abord à nouveau à « bas bruit » avec le lancement des programmes Centres-villes de demain et Centres démonstrateurs par la Caisse des Dépôts et de Consignations (CDC). Le premier, destiné à des villes centres de plus de 10 000 habitants (54 au total), situées au sein d’agglomérations de 20 000 à 100 000 habitants, entend « réduire les écarts de développement » et « créer les conditions des centralités urbaines de demain » en donnant la possibilité d’intervenir sur le logement, la mobilité, l’habitat ou le commerce, de manière transversale et opérationnelle19. Le second expérimente dans une dizaine de municipalités des modalités spécifiques en matière de foncier, d’activités ou de gestion du patrimoine20.

Le lancement d’Action Cœur de Ville en 2018 acte, dans ce contexte, une nouvelle étape dans la prise en compte de la catégorie par les pouvoirs publics. Doté de cinq milliards d’euros sur cinq ans, ce plan, qui se veut « transversal » et « sur-mesure », à l’image des dispositifs qui l’ont précédé, entend « faciliter et soutenir le travail des collectivités », « inciter les acteurs du logement et de l’urbanisme à réinvestir les centres-villes », « favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville » et « améliorer les conditions de vie des habitants »21. Au-delà des moyens auxquels il donne droit, celui-ci marque une reconnaissance, au sommet de l’État, du rôle joué par ces villes dans l’organisation du territoire, et permet, localement, de faire dialoguer des acteurs qui ne se parlent pas toujours. Néanmoins, ce plan présente, dans le même temps, trois grandes limites.

Le retour des villes moyennes reste marqué par une approche encore trop uniforme – et largement centralisée – qui peine à appréhender la diversité des situations et des trajectoires. Cette lecture réductrice tient en partie à la manière dont ces villes sont représentées dans le champ médiatique, souvent envisagées comme une catégorie homogène. Or, reconnaître cette diversité est une condition essentielle pour penser une action publique adaptée. Elle ne doit pas faire oublier pour autant qu’un enjeu commun traverse la plupart de ces villes : celui du maintien – ou du renouveau – de leur fonction de centralité. À condition que leur capacité d’action soit confortée, et que les acteurs locaux s’en saisissent avec volontarisme, ces villes ont pourtant des cartes en main pour devenir des espaces propices à l’innovation et à l’expérimentation. Autrement dit, elles ne sauraient se résumer à leurs vulnérabilités.

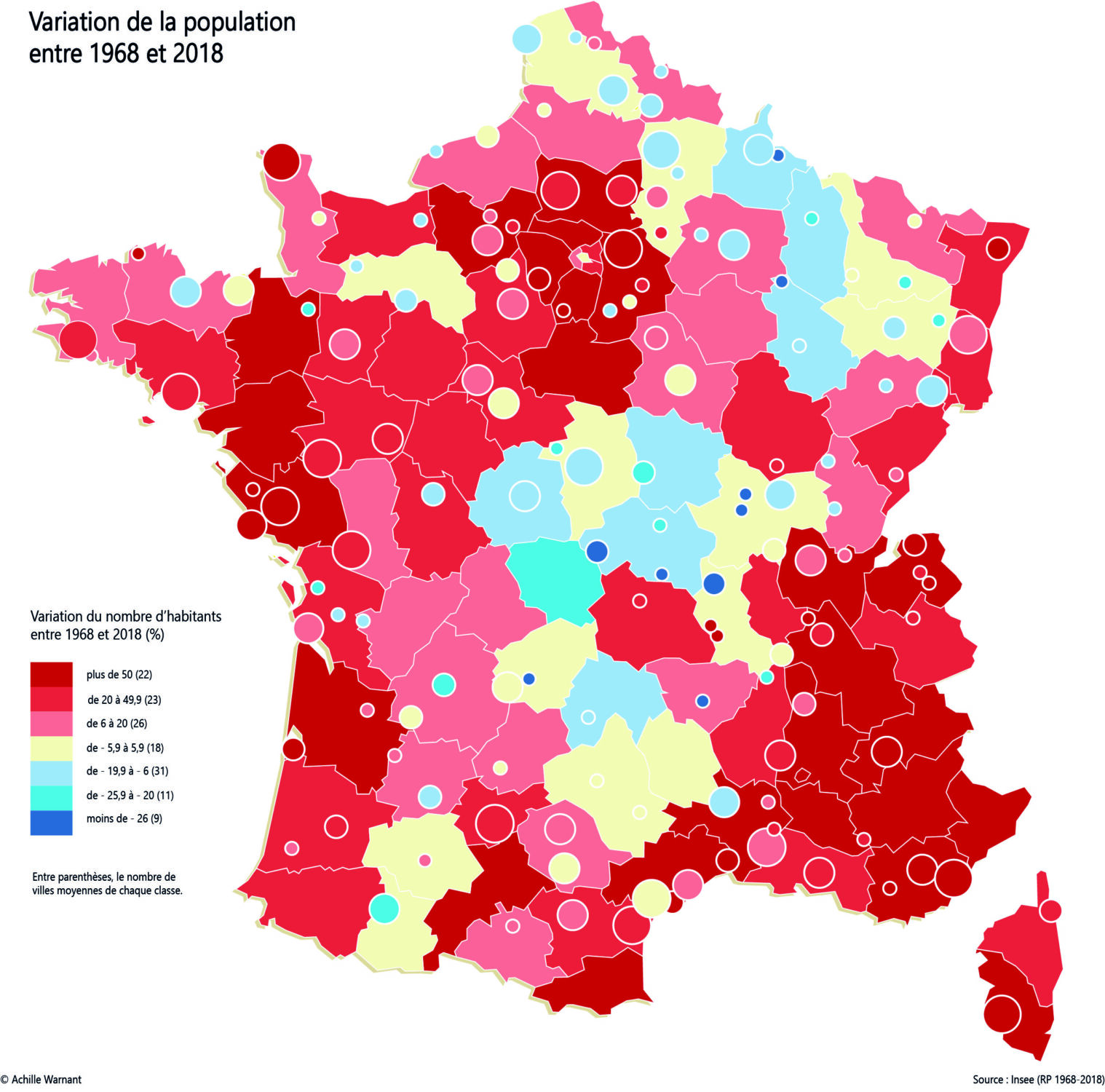

Les villes moyennes renvoient à une pluralité de situations (figure 1). Leurs trajectoires, sur le plan démographique, diffèrent ainsi très largement. Certes, la décroissance démographique touche en grande majorité des villes de moins de 50 000 habitants23 et dans certaines régions (bassin parisien, Nord, Centre, Bourgogne, Normandie) le phénomène semble être devenu « la règle plutôt que l’e?ption »24. Toutes les villes moyennes ne sont cependant pas logées à la même enseigne. Certaines, comme Montluçon (Allier), le Creusot (Saône-et-Loire) ou Saint-Dizier (Haute-Marne), ont longtemps perdu des habitants, quand d’autres, telles que Fréjus (Var), Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), ou Lunel (Hérault), voyaient, dans le même temps, leur population progresser sensiblement. De la même façon, le vieillissement de la population, bien que général à l’échelle du pays, ne se manifeste pas partout avec la même intensité. Dans les villes moyennes situées le long de la façade Atlantique, entre l’estuaire de la Loire et celui de la Gironde, à l’image de Royan (Charente-Maritime), Challans (Vendée) ou des Sables-d’Olonne (Vendée), il est très prononcé, tandis qu’ailleurs, comme à Étampes (Essonne), Agen (Lot-et-Garonne) ou Meaux (Seine-et-Marne), le phénomène est plus limité.

Les vieilles lignes de fracture territoriale demeurent donc d’actualité. Le sud et l’ouest de la France conservent ainsi une attractivité relative, tandis que les régions du nord-est ou du centre continuent de faire face à un affaiblissement démographique durable25. Cette dynamique est accentuée par un autre facteur : la position dans l’armature urbaine. Les villes proches des métropoles ou situées à proximité des espaces frontaliers, des territoires de montagne ou des littoraux parviennent plus facilement à attirer des habitants et des activités, là où les villes plus isolées peinent à maintenir leur attractivité. Ce constat se double d’une fracture locale entre les villes-centres et leurs périphéries, les secondes étant généralement mieux loties que les premières, témoignant d’une « crise de centralité » qui, si elle ne touche pas toutes les villes moyennes avec la même intensité, constitue néanmoins un enjeu partagé26. Loin d’un simple ressenti, cette crise est attestée par les données : dans de nombreuses villes moyennes, la vacance des commerces, par exemple, atteint ou dépasse 15 %, notamment dans le quart nord-est du pays. La part des logements vacants est elle aussi significative.

Face à cette situation, deux options coexistent. La première consiste à tenter de compenser les pertes, en calquant les logiques de développement métropolitain, conformément à l’idéologie CAME (Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, E?llence), décrite par le sociologue Michel Grossetti et l’économiste Olivier Bouba-Olga27. La seconde, plus discrète mais certainement plus prometteuse, vise à réinvestir les cœurs de ville comme des lieux d’expérimentation sociale, de sobriété foncière, d’innovation locale, en misant sur le « déjà-là ». Car ces territoires ne se résument pas à leurs fragilités : ils peuvent aussi être des lieux de projets, à condition d’en réunir les moyens nécessaires, que les acteurs locaux s’en saisissent, et que l’on sache reconnaître, activer et mettre en valeur les ressources déjà présentes sur le terrain. À rebours de représentations longtemps dominantes, les villes moyennes peuvent en effet devenir, sous certaines conditions, des espaces propices à l’innovation et à l’expérimentation à l’heure des grandes transitions.

Certaines villes se distinguent ainsi par des projets emblématiques qui incarnent leur volonté de faire autrement. À Montbrison (Loire), la transformation de l’ancienne usine Gégé en « quartier de la fabrique », mêlant logements, services et activités, illustre cette capacité à réinvestir les friches industrielles au service d’un urbanisme plus sobre et fonctionnel28. À Épinal (Vosges), le projet d’urbanisme circulaire porté par la collectivité vise à réhabiliter le bâti existant pour limiter l’étalement urbain, tout en favorisant l’économie locale et l’insertion29. On peut encore citer Vierzon (Cher), où une foncière commerciale bénéficiant de l’appui de la Banque des Territoires permet à la commune de lutter contre la vacance en rachetant et réhabilitant des cellules commerciales pour les réinstaller dans le circuit économique30.

D’autres projets, plus récents, renouvellent aussi la manière d’envisager l’intervention publique. À Épinal toujours, le lancement du budget participatif ou la mise en place de l’assistant virtuel municipal « Chatbotté » incarnent une démarche de modernisation de la relation aux usagers31. À Laval (Mayenne), l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) menée dans le quartier Saint-Nicolas se combine à une offre de services utiles au quartier (nettoyage éco-responsable, restauration de proximité, aide au tri), pour redonner de l’emploi tout en répondant à des besoins locaux32. À Cahors (Lot), c’est la lutte contre les logements vacants qui est prise à bras-le-corps, dans une logique d’alliance entre valorisation du patrimoine, revitalisation urbaine et réponse à la crise du logement33. À Châteauroux (Indre), la gratuité des transports publics mise en place en 2001 participe, depuis plus de vingt ans, à soutenir la fréquentation du centre-ville et à réduire la dépendance à l’automobile34.

Des dynamiques culturelles ou éducatives peuvent également jouer un rôle d’entraînement. L’obtention du label « Capitale européenne de la culture 2028 » par Bourges illustre comment une stratégie culturelle ambitieuse peut servir de levier de transformation urbaine et sociale à l’échelle d’une ville moyenne35. À Nevers (Nièvre), le déploiement d’un campus connecté permet de maintenir une offre de formation supérieure sur place, tout en répondant à la montée des mobilités résidentielles étudiantes36. Au Creusot et à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), les collectivités accompagnent les entreprises dans la réduction de leur empreinte carbone, à travers l’installation de panneaux solaires sur les toitures industrielles ou la réutilisation de friches37. Des plateformes mutualisées, comme celle de MecateamCluster, permettent aussi d’expérimenter des solutions techniques plus sobres, tandis que de nouvelles filières, liées à l’hydrogène ou à la rénovation énergétique, commencent à émerger.

Ces exemples montrent que, lorsqu’elles sont accompagnées, et que les acteurs locaux sont mobilisés, les villes moyennes peuvent être des terrains fertiles pour l’innovation territoriale. Il ne s’agit pas d’idéaliser ces initiatives, ni de les présenter comme généralisables en l’état, mais elles invitent à considérer autrement les capacités d’agencement et de mobilisation de ces villes, trop souvent perçues uniquement à travers le prisme de leurs difficultés. Car les transitions à venir se joueront aussi dans ces territoires. Encore faut-il qu’ils soient pleinement associés à leur construction, dotés des moyens d’agir, et reconnus pour ce qu’ils font déjà.

Les transitions à l’œuvre imposent ainsi de renouveler le regard porté sur les villes moyennes et d’adapter l’action publique à la diversité de leurs trajectoires. Ce n’est qu’à cette condition qu’elles pourront pleinement contribuer à la transformation des territoires. Réaffirmer une approche « sur-mesure », sortir d’une logique de concurrence territoriale peu efficace, et reconnaître la réalité – parfois structurelle – de la décroissance démographique sont autant de leviers pour accompagner au mieux ces villes dans les recompositions en cours. Encore faut-il que les intentions affichées se traduisent dans les faits, par des moyens adaptés, une différenciation assumée – c’est-à-dire une reconnaissance claire des spécificités locales – et une volonté politique de faire des villes moyennes de véritables laboratoires des politiques territoriales de demain.

L’un des principaux écueils des politiques publiques à destination des villes moyennes est de revendiquer une approche « sur-mesure » tout en reposant, dans les faits, trop souvent encore sur des logiques relativement standardisées. Pour une action publique plus efficace, il convient de prendre acte de la diversité des villes moyennes en proposant des outils adaptés à leurs enjeux spécifiques. Cela pourrait passer par de nouvelles formes de contractualisation, pensées non comme des procédures descendantes, mais comme de véritables espaces de dialogue entre l’État, les collectivités et les partenaires locaux. Contrairement à certains cadres existants – souvent critiqués pour l’absence de prévision budgétaire sur plusieurs années, l’incertitude quant aux crédits mobilisables et l’absence d’enveloppe clairement identifiée – ces nouveaux contrats devraient s’appuyer sur un diagnostic partagé, des priorités explicites et une stabilité budgétaire renforcée.

Dans cette logique, la création d’un fonds national d’expérimentation territoriale représenterait un levier structurant : en reconfigurant certaines enveloppes existantes (FNADT38, DETR39, DSIL40…) et en assurant leur pluri-annualité, on garantirait aux territoires une visibilité et une stabilité financières indispensables. Ce fonds aurait vocation à soutenir des initiatives innovantes portées localement, identifiées à partir des dynamiques propres à chaque territoire et instruites dans le cadre d’un dialogue continu entre les collectivités, les services de l’État et les partenaires institutionnels. Il s’agirait moins de mettre les territoires en concurrence que de leur offrir les conditions d’une prise d’initiative, fondée sur la confiance, la connaissance fine des contextes et la capacité à expérimenter des réponses adaptées. Ce fonds pourrait être piloté par une gouvernance collégiale associant l’État, des représentants des collectivités, ainsi que des personnalités qualifiées issues des mondes économiques, associatifs ou académiques. Pour garantir l’efficacité d’un tel dispositif, il serait indispensable de l’accompagner d’un renforcement tangible de l’ingénierie locale, à travers la constitution d’équipes-projets territorialisées, la mutualisation de compétences et la pérennisation de financements dédiés, afin que les villes moyennes disposent des moyens nécessaires à une réelle autonomie stratégique.

Aujourd’hui encore, les concurrences territoriales restent vives, en raison de la quête d’attractivité « à tout prix » et de politiques publiques structurées autour d’appels à projet. Si ces stratégies entrepreneuriales urbaines paraissent peu efficaces et peu adaptées aux besoins exprimés localement, elles continuent cependant d’être privilégiées par les pouvoirs publics locaux dans les villes moyennes en décroissance démographique (mais pas uniquement), car elles s’avèrent bien souvent la voie d’accès la plus sûre à des ressources humaines et financières42. Cette logique, tend à fragiliser les coopérations infra-territoriales et à alimenter une mise en concurrence contre-productive entre communes parfois voisines. Le programme Action Cœur de Ville a pu constituer, à cet égard, une première tentative de mise en cohérence et de dialogue entre échelles d’action notamment à l’échelle intercommunale.

Cependant, un véritable tournant reste à engager vers des dispositifs de financement plus structurels, fondés sur la coopération et la solidarité territoriale plutôt que sur la compétition. Cela suppose de reconsidérer un modèle de développement encore largement indexé sur la croissance démographique, qui continue de structurer l’accès aux ressources des collectivités : dotations, fiscalité économique, redevances ou offre de services publics. Dans les territoires confrontés à une baisse durable de leur population, cette dépendance crée un désajustement croissant entre les besoins et les capacités réelles d’action. Il devient donc nécessaire d’ouvrir une réflexion sur les leviers permettant d’assurer la soutenabilité financière des collectivités en décroissance démographique, qu’il s’agisse d’une évolution des critères de répartition des dotations, d’une meilleure prise en compte des charges de centralité ou de nouvelles formes de mutualisation. Envisager cette décroissance démographique comme un point de départ plutôt que comme un problème, permettrait de mieux ajuster l’action publique aux réalités contemporaines.

Dans ce contexte, c’est un changement de mot d’ordre qui s’impose : dépasser le paradigme de l’attractivité pour lui substituer celui de l’habitabilité territoriale, entendue, selon l’économiste Olivier Bouba-Olga, comme la capacité d’un territoire à garantir le bien-être de tous dans le respect des limites planétaires et des ressources disponibles à moyen et long terme43.

Enfin, un nouvel acte de la politique des villes moyennes – qu’un certain nombre d’acteurs appellent de leurs vœux44 – ne saurait faire l’impasse sur la question de la concentration des moyens, ce qui convient de sortir d’une logique strictement catégorielle. À force de vouloir « accompagner toutes les villes », les dispositifs existants peinent parfois à transformer les situations les plus critiques. Or, toutes les villes moyennes ne sont pas logées à la même enseigne : certaines connaissent, on l’a vu, des trajectoires favorables quand d’autres, au contraire, cumulent les fragilités. Une action publique plus efficace passerait par une reconnaissance claire de ces écarts et par un ciblage renforcé des moyens sur les territoires les plus en difficulté. Cela impliquerait de construire une cartographie fine des vulnérabilités45, combinant des indicateurs quantitatifs et une lecture qualitative des dynamiques locales46. Cette priorisation gagnerait à s’appuyer sur des démarches de diagnostic partagé, fondées sur des critères transparents et construits en lien avec les élus locaux, afin de garantir à la fois la légitimité politique et l’efficacité opérationnelle de l’action. Cette méthode rendrait plus efficaces les politiques publiques d’accompagnement des transitions, en s’appuyant sur les potentiels encore trop souvent invisibilisés de ces territoires. Les villes moyennes les plus fragiles pourraient ainsi contribuer pleinement aux transitions en cours, pour lesquelles elles se trouvent bien souvent en première ligne du fait de leur exposition accrue aux vulnérabilités sociales.

« À Châteauroux Métropole, des bus gratuits pour un service plus efficace », Localtis, 20 juin 2018 Allocution prononcée par Valéry Giscard d’Estaing à l’Hôtel de Ville de Rodez, au cours de son voyage dans la région Midi-Pyrénées, le vendredi 16 novembre 1979. Texte intégral : https://www.vie-publique.fr/discours/133388-allocution-prononcee-par-m-valery-giscard-destaing-lhotel-de-ville Baudet-Michel S., Paulus F., « La décroissance urbaine en France : mise en perspective par les recherches sur les Shrinking Cities et les Systèmes urbains » in Béal V., Cauchi-Duval N., Rousseau M. (dir.), Déclin urbain. La France dans une perspective internationale, Éditions du croquant, 2021 : 129-162 Bouba-Olga O., « Habitabilité territoriale : Comment concilier bien-être de tous et respect des limites planétaires ? », Fondation Jean-Jaurès, 2024 Bouba-Olga O., Grossetti M., « La mythologie CAME (Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, E?llence) : comment s’en désintoxiquer ? », HAL, 2018 « Cahors : innover pour une qualité de vie remarquable », La Fabrique de la Cité, 19 novembre 2021. Lien : https://www.lafabriquedelacite.com/publications/cahors-innover-pour-une-qualite-de-vie-remarquable/ « Calme, coût de la vie, espace… Les villes moyennes tiennent leur revanche », Le Monde, 21 février 2021 « Capitale européenne de la culture, Bourges deviendra, en 2028, le cœur battant de la France », Le Monde, 12 avril 2024 Chouraqui J., Les villes moyennes françaises : diversité, spécificités et action publique en contexte de déprise urbaine, Thèse de doctorat en géographie et aménagement soutenue à l’Université Paris 1, 2023 Chouraqui J., « Medium-sized cities in decline in France: between urban shrinkage and city centre devitalisation », Raumforschung und Raumordnung / Spatial Research and Planning (en ligne), 2021. Lien : https://rur.oekom.de/index.php/rur/article/view/26 CGET, Regards croisés sur les villes moyennes : Des trajectoires diversifiées au sein des systèmes territoriaux, La documentation Française, 2018 : 82 Déclaration de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur le programme « Action Cœur de Ville » en faveur de la revitalisation des villes moyennes, à Paris le 7 septembre 2021. Texte intégral : https://www.vie-publique.fr/discours/281453-emmanuel-macron-07092021-action-coeur-de-ville Delpirou A., Warnant A., « La France périphérique un an après : un mythe aux pieds d’argile », AOC le média (en ligne), 2019. Lien : https://aoc.media/analyse/2019/12/11/la-france-peripherique-un-an-apres-un-mythe-aux-pieds-dargile/ « En France, depuis la pandémie de Covid-19, les villes moyennes ont la côte », Le Monde, 8 juin 2021 « Épinal, pionnier de l’urbanisme circulaire », La Fabrique de la Cité, 13 juillet 2023. Lien : https://www.lafabriquedelacite.com/publications/epinal-pionnier-de-lurbanisme-circulaire/ Esparre S. (dir.), Les villes moyennes françaises. Enjeux et perspectives, DIACT, Travaux, 2007 : 64 « Face à la crise démocratique, le local comme laboratoire de la réconciliation nationale », Fondation Jean-Jaurès, 19 juillet 2024 Guéraut É., Piguet V., « Le déclin urbain comme question sociale. Une analyse des dynamiques des villes moyennes », Espaces et sociétés, 2024 Languillon-Aussel R., « Les villes moyennes, entre imaginaires et complexité », La Fabrique de la Cité, 2020. Lien : https://www.lafabriquedelacite.com/wp-content/uploads/2020/06/Note_LFDLC_VillesMoyennes_1.pdf « La Caisse des Dépôts et l’Association des Maires de France s’engagent pour la redynamisation des centres-villes et l’accompagnement des communes nouvelles ». Communiqué de presse. Paris, le 30 mars 2016. Lien : https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2020-03/cp_amf_0.pdf « La revanche des villes moyennes ? », La Gazette des communes, 16 juin 2020 « La ville d’Épinal lance Chatbotté, un assistant intelligent pour faciliter l’accès à l’information municipale », 100% Vosges, 9 mai 2025 « L’État va mobiliser 5 milliards d’euros pour redynamiser les centres-villes », Le Monde, 15 décembre 2017 « Le campus connecté, l’université aux plus de 7000 formations à Nevers », Koikispass, 16 mars 2024 « Le Covid-19 menace la dynamique des villes moyennes », Les Échos, 11 septembre 2019 « Le Creusot-Montceau : une remarquable résilience industrielle », La Fabrique de la Cité, 5 décembre 2022 « Le Front national part à l’offensive dans les villes moyennes », Le Monde, 23 mars 2013 « Le retour en grâce des villes moyennes », La Gazette des communes, 20 janvier 2020 « Les villes moyennes à nouveau dans la course », La Gazette des communes, 28 octobre 2021 « Mairie-conseils, La Caisse des Dépôts au cœur des territoires », Localtis, 30 mars 2016 Miot Y., Face à la décroissance urbaine, l’attractivité résidentielle ? Le cas des villes de tradition industrielle de Mulhouse, Roubaix et Saint-Etienne, Thèse de doctorat, Université Lille I, Lille, 2012 : 442 « Nous étions un peu à l’étroit », quand les Français délaissent les métropoles », La Croix, 8 juillet 2021 « Olivier Sichel plaide pour un acte 3 du programme Action Cœur de Ville », Localtis, 11 décembre 2024 Ozouf-Marignier M.-V., « Le territoire, toute une histoire ! », Multitudes, 2022/1 (n° 86) : 194-199 « Roanne et Montbrison : À l’ère du renouveau ? », La Fabrique de la Cité, 10 juillet 2024. Lien : https://www.lafabriquedelacite.com/publications/roanne-et-montbrison-a-lere-du-renouveau/ « Travail, logement : la revanche des villes moyennes », Le Parisien/Aujourd’hui en France, 17 novembre 2020 Vadelorge L., « Les villes moyennes ont une histoire », L’information géographique, 2013/3 (vol. 77) : 29-44. « Villes moyennes : l’attractivité comme antidote au Covid-19 », Les Échos, 5 novembre 2020 « Villes moyennes : un regain d’attractivité à conforter », Localtis, 9 juillet 2021 Villes moyennes, villes d’intermédiation », Conférence de Priscillia De Roo dans le cadre du Cercle pour l’Aménagement du Territoire (CPAT), le 15 mars 2022 « Une foncière pour réduire la vacance commerciale à Vierzon », Localtis, 22 mai 2023 Warnant A., « Dans des villes moyennes en décroissance urbaine : le numérique comme ressource ? Les cas de Nevers (Nièvre) et Vierzon (Cher) », Annales de géographie, 2022 (n° 747), pp. 84-113 Warnant A., « Le problème des villes moyennes » : L’action publique locale face à la décroissance urbaine (1970-2020) », Thèse de doctorat en géographie, EHESS, 2023. Lien : https://theses.fr/2023EHES0043 Warnant A., « Pour qui vote la France des villes moyennes ? », Fondation Jean-Jaurès (en ligne), 2020. Lien : https://www.jean-jaures.org/publication/pour-qui-vote-la-france-des-villes-moyennes/ Wolff M., Fol S., Roth H., Cunningham-Sabot E., « Is planning needed? Shrinking cities in the French urban system », The Town Planning Review, 2017/1 (vol. 88): 131-145

46 résultats

Déclaration de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur le programme « Action Cœur de Ville » en faveur de la revitalisation des villes moyennes, à Paris le 7 septembre 2021. Texte intégral : https://www.vie-publique.fr/discours/281453-emmanuel-macron-07092021-action-coeur-de-ville

Allocution prononcée par Valéry Giscard d’Estaing à l’Hôtel de Ville de Rodez, au cours de son voyage dans la région Midi-Pyrénées, le vendredi 16 novembre 1979. Texte intégral : https://www.vie-publique.fr/discours/133388-allocution-prononcee-par-m-valery-giscard-destaing-lhotel-de-ville.

Vadelorge L., « Les villes moyennes ont une histoire », L’information géographique, 2013/3 (vol. 77) : 29-44.

Warnant A., « Le problème des villes moyennes » : L’action publique locale face à la décroissance urbaine (1970-2020), Thèse de doctorat en géographie, EHESS, 2023.

La notion de ville moyenne reste l’objet de débats, mais elle peut être approchée à partir de trois dimensions complémentaires : une taille démographique (souvent comprise entre 20 000 et 100 000, voire 200 000 habitants), des fonctions de centralité à l’échelle infrarégionale (services, équipements, relais de l’aménagement du territoire), et des représentations positives récurrentes, associées à une certaine qualité de vie ou à l’idéal de la ville « à taille humaine ».

Languillon-Aussel R., « Les villes moyennes, entre imaginaires et complexité », La Fabrique de la Cité, 2020.

Ces moyens limités s’expliquent par les caractéristiques structurelles des villes moyennes, liées à leur démographie, leur tissu économique et les fonctions de centralité qu’elles exercent.

Delpirou A., Warnant A., « La France périphérique un an après : un mythe aux pieds d’argile », AOC le média (en ligne), 2019.

« Le Front national part à l’offensive dans les villes moyennes », Le Monde, 23 mars 2013.

Warnant A., « Pour qui vote la France des villes moyennes ? », Fondation Jean-Jaurès (en ligne), 2020.

« Le plan en faveur des villes moyennes devrait se déployer en 2018 », La Gazette des communes, 1er décembre 2017

« L’État va mobiliser 5 milliards d’euros pour redynamiser les centres-villes », Le Monde, 15 décembre 2017.

« Le Covid-19 menace la dynamique des villes moyennes », Les Échos, 11 septembre 2019.

« Villes moyennes : l’attractivité comme antidote au Covid-19 », Les Échos, 5 novembre 2020 ; « En France, depuis la pandémie de Covid-19, les villes moyennes ont la côte », Le Monde, 8 juin 2021.

« Nous étions un peu à l’étroit », quand les Français délaissent les métropoles », La Croix, 8 juillet 2021.

« Travail, logement : la revanche des villes moyennes », Le Parisien/Aujourd’hui en France, 17 novembre 2020 ; « Calme, coût de la vie, espace… Les villes moyennes tiennent leur revanche », Le Monde, 21 février 2021 ; La presse spécialisée n’est pas en reste : « Le retour en grâce des villes moyennes », La Gazette des communes, 20 janvier 2020 ; « La revanche des villes moyennes ? », La Gazette des communes, 16 juin 2020 ; « Villes moyennes : un regain d’attractivité à conforter », Localtis, 9 juillet 2021 ; « Les villes moyennes à nouveau dans la course », La Gazette des communes, 28 octobre 2021.

Villes moyennes, villes d’intermédiation », Conférence de Priscillia De Roo dans le cadre du Cercle pour l’Aménagement du Territoire (CPAT), le 15 mars 2022.

Esparre S. (dir.), Les villes moyennes françaises. Enjeux et perspectives, DIACT, Travaux, 2007 : 64.

« La Caisse des Dépôts et l’Association des Maires de France s’engagent pour la redynamisation des centres-villes et l’accompagnement des communes nouvelles ». Communiqué de presse. Paris, le 30 mars 2016.

« Mairie-conseils, La Caisse des Dépôts au cœur des territoires », Localtis, 30 mars 2016.

Ibid.

Miot Y., Face à la décroissance urbaine, l’attractivité résidentielle ? Le cas des villes de tradition industrielle de Mulhouse, Roubaix et Saint-Etienne, Thèse de doctorat, Université Lille I, Lille, 2012 : 442.

Wolff M., Fol S., Roth H., Cunningham-Sabot E., « Is planning needed? Shrinking cities in the French urban system », The Town Planning Review, 2017/1 (vol. 88): 131-145.

Baudet-Michel S., Paulus F., « La décroissance urbaine en France : mise en perspective par les recherches sur les Shrinking Cities et les Systèmes urbains » in Béal V., Cauchi-Duval N., Rousseau M. (dir.), Déclin urbain. La France dans une perspective internationale, Éditions du croquant, 2021 : 129-162.

Guéraut É., Piguet V., « Le déclin urbain comme question sociale. Une analyse des dynamiques des villes moyennes », Espaces et sociétés, 2024.

Chouraqui J., « Medium-sized cities in decline in France: between urban shrinkage and city centre devitalisation », Raumforschung und Raumordnung / Spatial Research and Planning (en ligne), 2021.

Bouba-Olga O., Grossetti M., « La mythologie CAME (Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, Excellence) : comment s’en désintoxiquer ? », HAL, 2018.

« Roanne et Montbrison : À l’ère du renouveau », La Fabrique de la Cité, 10 juillet 2024.

« Épinal, pionnier de l’urbanisme circulaire », La Fabrique de la Cité, 13 juillet 2023.

« Une foncière pour réduire la vacance commerciale à Vierzon », Localtis, 22 mai 2023.

« La ville d’Épinal lance Chatbotté, un assistant intelligent pour faciliter l’accès à l’information municipale », 100% Vosges, 9 mai 2025.

« Face à la crise démocratique, le local comme laboratoire de la réconciliation nationale », Fondation Jean-Jaurès, 19 juillet 2024.

« Cahors : innover pour une qualité de vie remarquable », La Fabrique de la Cité, 19 novembre 2021.

« À Châteauroux Métropole, des bus gratuits pour un service plus efficace », Localtis, 20 juin 2018.

« Capitale européenne de la culture, Bourges deviendra, en 2028, le cœur battant de la France », Le Monde, 12 avril 2024.

« Le campus connecté, l’université aux plus de 7000 formations à Nevers », Koikispass, 16 mars 2024.

« Le Creusot-Montceau : une remarquable résilience industrielle », La Fabrique de la Cité, 5 décembre 2022.

Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire

Dotation d’équipement des territoires ruraux

Dotation de Soutien à l’Investissement Local

Ozouf-Marignier M.-V., « Le territoire, toute une histoire ! », Multitudes, 2022/1 (n° 86) : 194-199.

Warnant A., « Dans des villes moyennes en décroissance urbaine : le numérique comme ressource ? Les cas de Nevers (Nièvre) et Vierzon (Cher) », Annales de géographie, 2022 (n° 747), pp. 84-113.

Bouba-Olga O., « Habitabilité territoriale : Comment concilier bien-être de tous et respect des limites planétaires ? », Fondation Jean-Jaurès, 2024.

« Olivier Sichel plaide pour un acte 3 du programme Action Cœur de Ville », Localtis, 11 décembre 2024.

La vulnérabilité d’un territoire ne renvoie pas nécessairement à une situation de crise avérée, mais bien souvent à un risque de basculement : dépendance à un acteur unique, fragilité du tissu économique, épuisement de l’ingénierie locale, faible capacité de projection stratégique… autant de facteurs qui, sans soutien spécifique, peuvent freiner les dynamiques en cours ou rendre les chocs à venir plus difficiles à absorber.

De nombreux travaux existent déjà à ce sujet. On peut citer : CGET, Regards croisés sur les villes moyennes : Des trajectoires diversifiées au sein des systèmes territoriaux, La documentation Française, 2018 : 82. ; Chouraqui J., Les villes moyennes françaises : diversité, spécificités et action publique en contexte de déprise urbaine, Thèse de doctorat en géographie et aménagement soutenue à l’Université Paris 1, 2023 ; Guéraut É., Piguet V., « Le déclin urbain comme question sociale. Une analyse des dynamiques des villes moyennes », Espaces et sociétés, 2024.