Mise à jour le 12 janvier 2026

Dans les villes chaudes, l’ombre est une condition d’habitabilité par forte température. Largement attrapée par les architectes et les concepteurs, elle est peu abordée sous sa dimension économique. Or, l’ombre devient une nouvelle ressource rare, ce qui pose la question de son partage et la rend politique.

Cette note exploratoire invite à anticiper l’évolution de la délivrance des services urbains lorsque le réchauffement climatique transforme les besoins des habitants dans un contexte de finances locales contraintes. Comment doit évoluer ce qui relève de la municipalité, du collectif ou de l’individu ? Cette note poursuit une réflexion entamée avec la politisation du déneigement dans les villes froides : où va le blanc des villes lorsque la neige fond1 ? Notre hypothèse initiale était que l’ombre est au soleil ce que le déneigement est à la neige.

Ombre et neige, qui convoquent de puissants imaginaires et façonnent les modes de vie, ont une dimension anthropologique. Mais de même qu’il a toujours été plus facile de riposter au climat froid, en allumant un feu ou enfilant un chandail supplémentaire, qu’au climat chaud2 , l’ombrage est plus complexe que le déneigement. Ce dernier est un service (comme l’entretien des espaces verts ou la propreté), alors que l’ombre est d’abord une infrastructure, c’est-à-dire des aménagements et équipements mis en commun. Nous verrons que l’ombre devient une nouvelle ressource urbaine, que sa fourniture a un coût, que sa valeur augmente, ce qui pourrait justifier, peut-être, que les municipalités s’en saisissent.

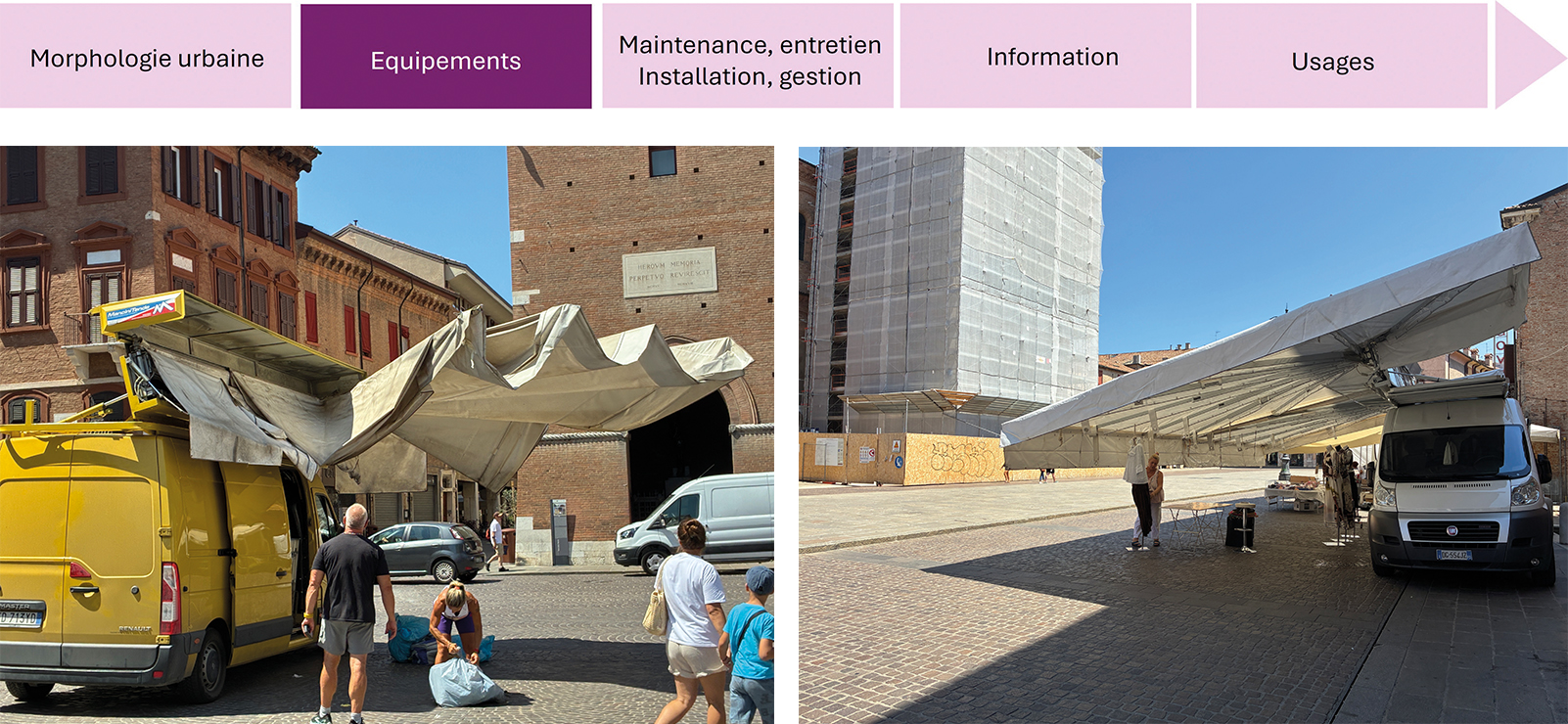

Pour en savoir plus sur « Shadow à La Défense. Shade au Marché Piazza Trento e Trieste, à Ferrare (Italie) »3

À la prise de conscience de l’importance du « confort d’été » pourrait bientôt succéder celle de la survie d’été. La multiplication des pics de chaleur dans les villes réchauffées érige l’ombre comme une composante essentielle du rafraîchissement et une condition d’accès aux espaces publics.

Les anticipations du réchauffement climatique projettent une augmentation du climat de +4 °C en France en 2100, avec le seuil de 44 °C qui pourrait être atteint ou dépassé dans toutes les régions lors de canicules extrêmes, avec des pointes autour de 48 °C localement, et dix fois plus de jours de vague de chaleur4. L’exposition « +4 °Celsius entre toi et moi » à la Biennale d’Architecture et de Paysage de Versailles 20255 observe ainsi une migration progressive des climats de l’équateur vers les pôles de l’ordre d’un peu plus d’un mètre par heure. « Le climat de l’Afrique du Nord d’autrefois va être celui de l’Europe de demain ; celui de l’Afrique du Nord va devenir celui de l’Afrique équatoriale. (…) Le climat de Paris ressemblera à celui de la région des Marches en Italie, voire plus au sud encore ». Elle invite à s’inspirer des solutions climatiques traditionnelles, tout en les transposant géographiquement.

Pour en savoir plus sur l’« Analogues climatiques »6

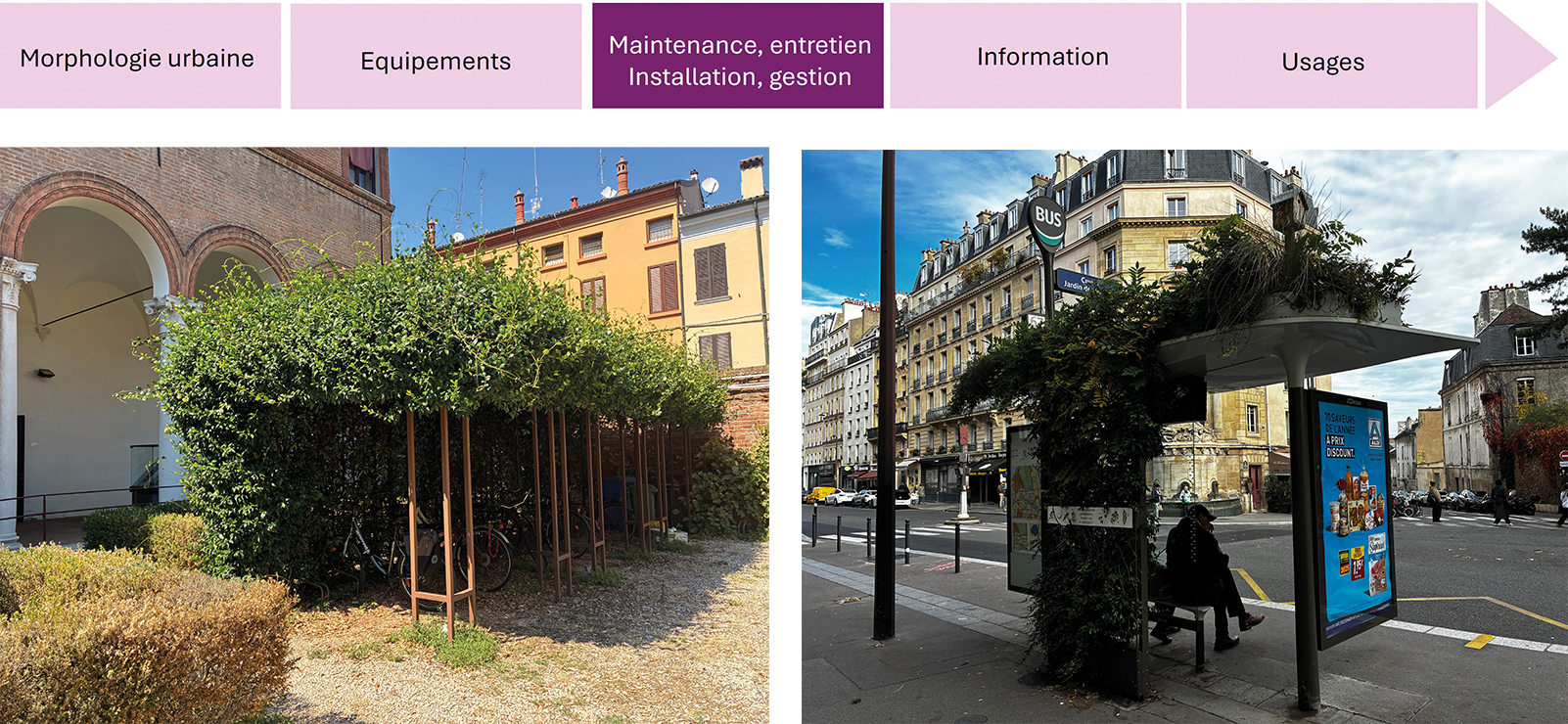

Le rafraîchissement des villes s’impose du fait de leur réchauffement7. Parmi les moyens de rafraîchir les espaces extérieurs, on peut citer : la plantation des « climatiseurs naturels » que sont les arbres, la débitumisation des rues, les revêtements de couleur claire, l’humidification de l’air et des sols grâce à l’eau (fontaines, brumisateurs, etc.). L’ombre joue également un rôle clé, notamment pour limiter les îlots de chaleur urbains, comme en témoignent les plans « Paris Frais »8 ou « Toulouse + fraîche »9. Dans la ville rose, la municipalité a multiplié les pergolas en bois végétalisées et les voiles d’ombrage dans de nombreux quartiers, ce qui permettrait de diminuer la température de 5 °C10.

L’efficacité de l’ombre dépend de la manière dont les objets qui la projettent réfléchissent, absorbent et transmettent les différentes longueurs d’onde de l’énergie solaire. Elle dépend aussi de l’intensité de cette lumière, de l’étendue de l’ombre projetée (un poteau téléphonique qui projette une ombre parfaite sur un corps n’empêche en rien le réchauffement solaire des surfaces qui l’entourent), et de la biologie de la personne qui la reçoit11. Le rôle de l’ombre est ainsi d’autant plus fort qu’elle naît d’une combinaison d’actions12.

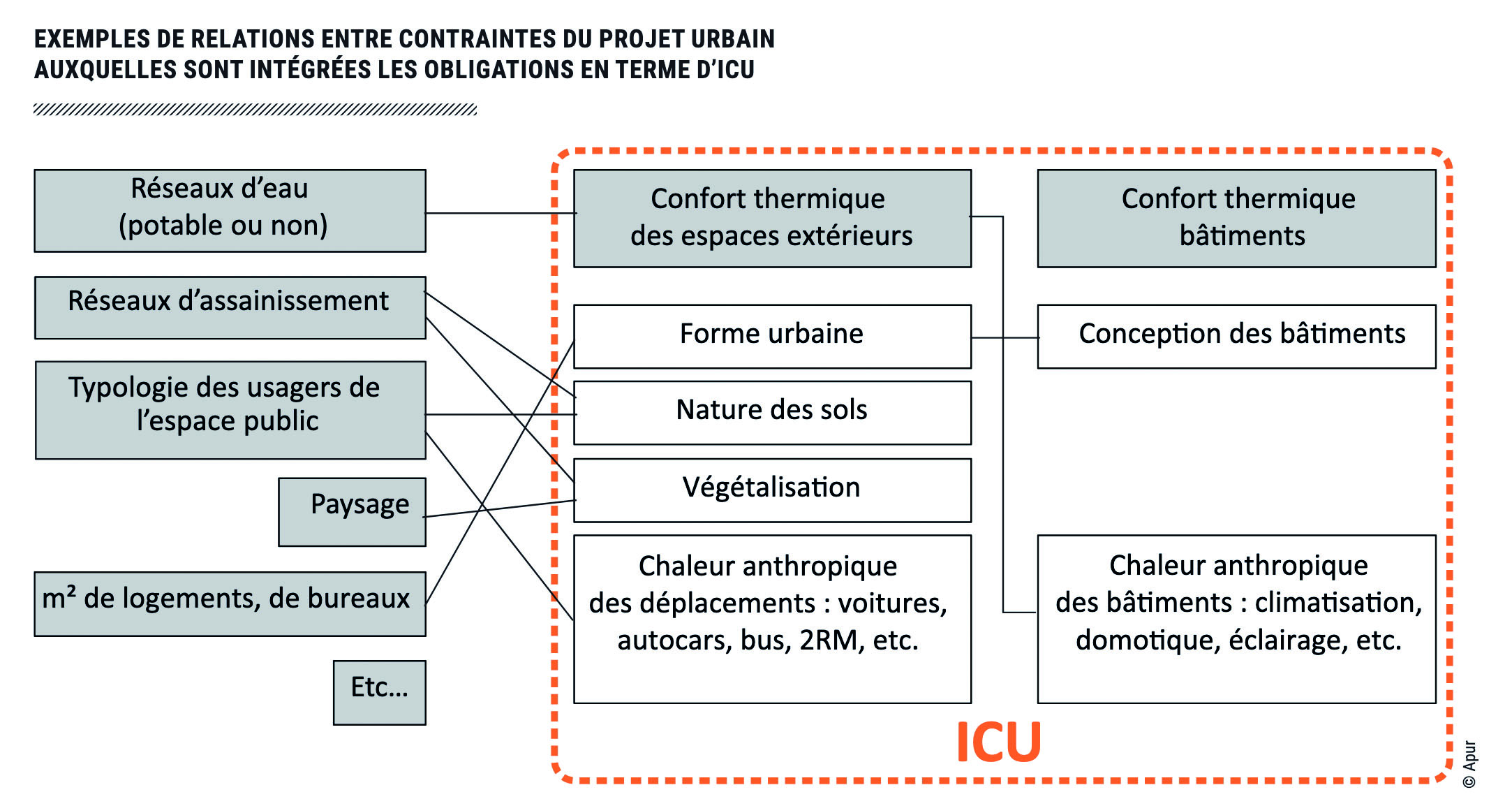

Pour en savoir plus sur l’intégration des enjeux d’Ilot de Chaleur Urbain (ICU) en amont d’un projet urbain.13

L’ombre devient ainsi une manière de préserver l’accessibilité des espaces publics lors des fortes chaleurs. Ceci est d’autant plus essentiel que l’espace public redevient un lieu de sociabilité, et non plus seulement un lieu de circulation pensé prioritairement pour et par la voiture. Les espaces publics « à vivre » doivent être vécus par tous les temps, y compris quand il fait très chaud.

À la Biennale d’Architecture de Venise 2025, le pavillon de Bahreïn, intitulé « heatwave » (canicule), a reçu le Lion d’or des pavillons nationaux. Il reconstitue un « pavillon d’ombre temporaire » qui sert là où le repli à l’intérieur n’est pas possible, par exemple sur des sites de construction, et imagine que ce type de dispositif peut constituer des communs thermiques (The Thermal Communs) et des lieux de sociabilité dans des espaces extérieurs. Autrefois d’ailleurs, c’était l’ombre qui créait l’espace public, avec par exemple les platanes dans les villes du sud de la France ou les basiliques de Rome14. « La grande attirance des populations méditerranéennes pour leurs rues et leurs places provient essentiellement de leurs qualités thermiques15

L’ombre est donc nécessaire pour préserver voire créer la dimension de commun des espaces publics, elle permet aussi de s’y déplacer. Des solutions d’ombrage doivent palier l’impact de la chaleur en pleine journée sur le confort thermique des piétons16. Dans un article au titre de manifeste : « L’ombre est une ressource publique », l’architecte écossaise-ghanéenne Lesley Lokko écrivait que, dans les villes africaines, de Kinshasa à Khartoum, « là où la température de midi peut dépasser les 40 °C, s’asseoir – même 10 minutes – sous un margousier est plus que bienvenu : c’est essentiel »17.

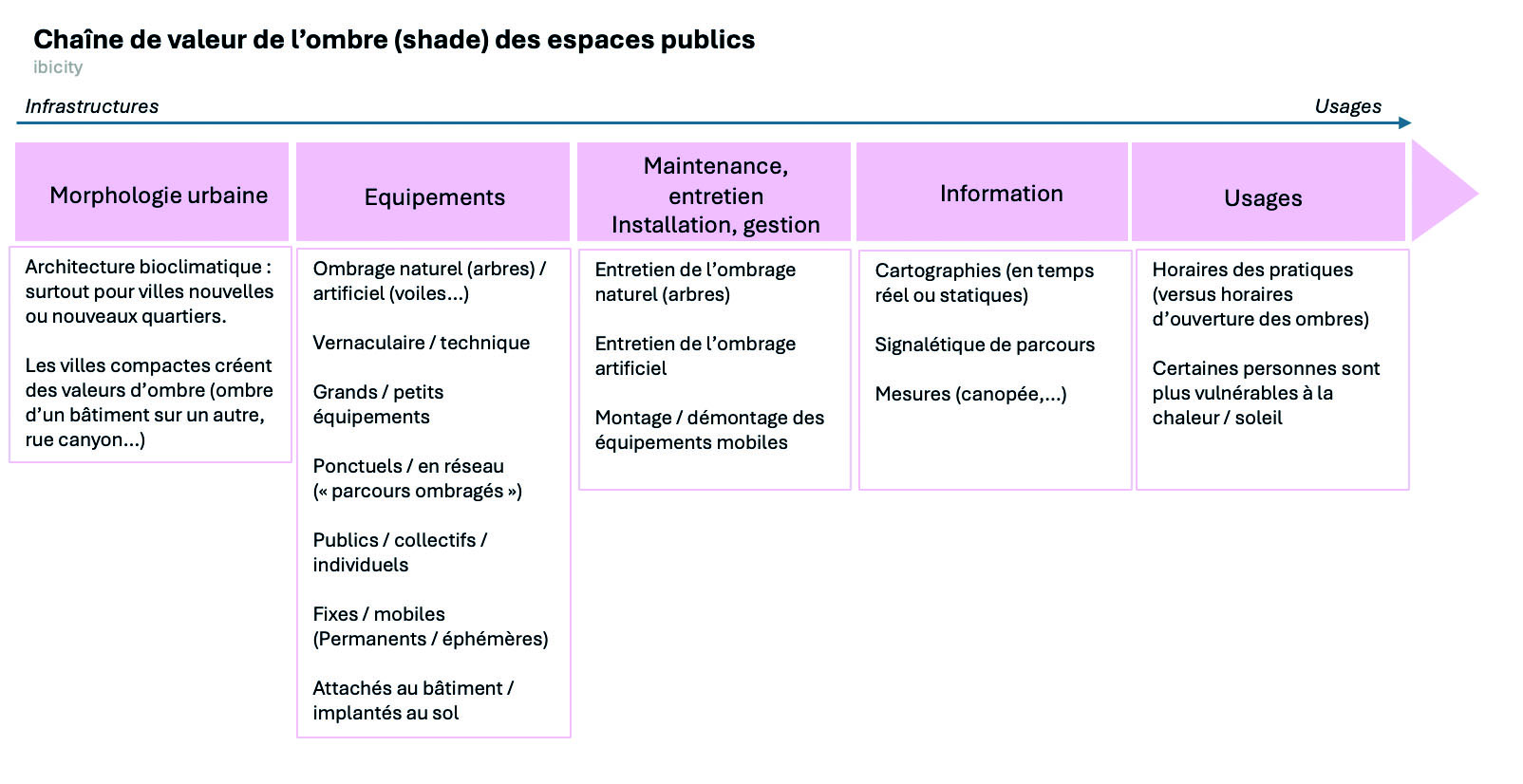

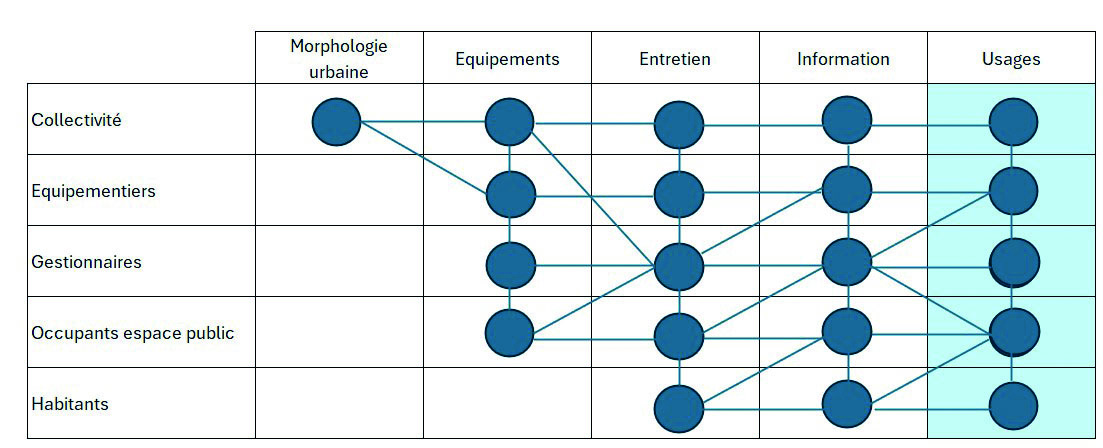

On ne peut pas fabriquer le soleil, mais on peut fabriquer l’ombre, et celle-ci a une forte dimension matérielle. La fourniture de l’ombre se décompose en plusieurs étapes : sa fabrique (morphologie urbaine et équipements), son entretien, sa couche informationnelle et ses usages.

La conception de la ville peut être « bioclimatique » : l’orientation des rues et la hauteur des bâtiments des villes du sud créent de l’ombre pour les trottoirs, les places et les bâtiments. « Vitruve explique que Néron a eu tort d’élargir les allées de Rome, alors que la taille des rues avait été calculée pour créer de l’ombre et entraîner le vent dans une bonne proportion »18. Lorsque les rues sont orientées selon une grille diagonale, toutes les surfaces sont ombragées à un moment donné de la journée. Et lorsque les bâtiments sont plus hauts que la largeur de la rue, les surfaces restent à l’ombre plus longtemps. Ensemble, ces deux facteurs peuvent minimiser le réchauffement solaire des rues urbaines.

Les médinas des villes d’Afrique du Nord sont ainsi conçues en fonction du climat. À Zenata, au Maroc, l’Atelier Franck Boutté (Grand prix de l’Urbanisme 2022) travaille ainsi sur la création d’une ville nouvelle durable de 500 000 habitants, dont la forme urbaine exploite les spécificités du climat marocain. Nous devons donc conçu les émergences en fonction de la courbe du soleil, et les avons positionnées de manière à pouvoir chercher une continuité d’ombre »19.

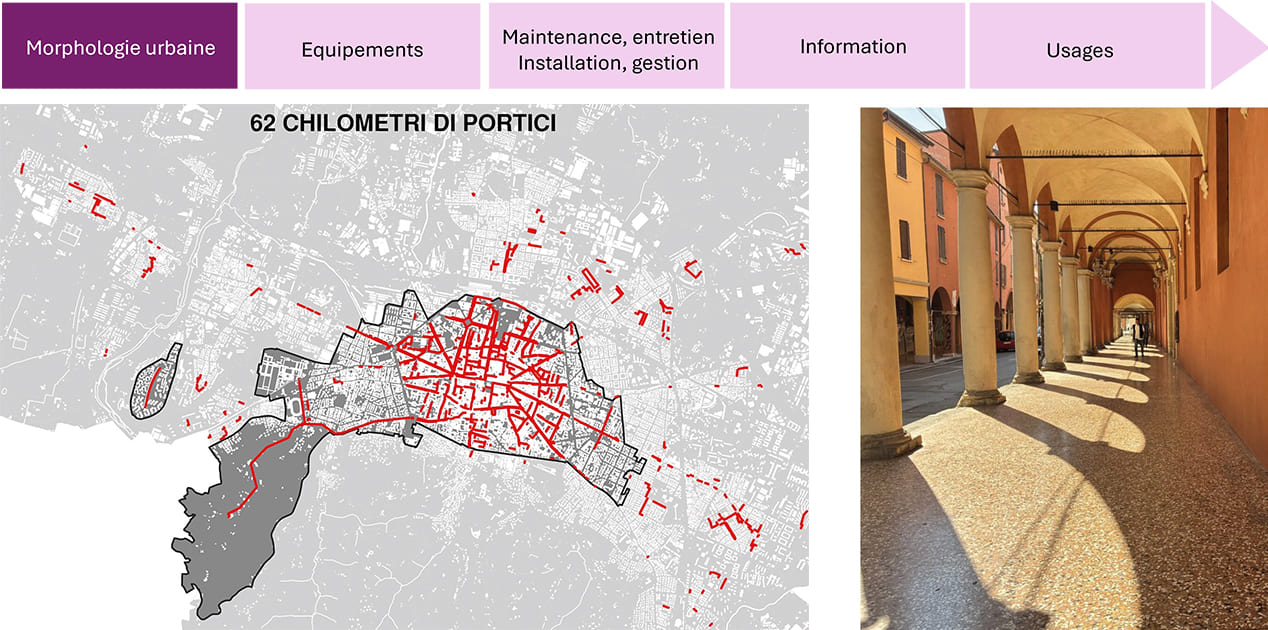

Bologne, en Italie, est aussi façonnée par l’ombre, mais d’une toute autre manière, avec 62 kilomètres de trottoirs couverts le long des bâtiments (portici) qui forment comme un immense labyrinthe et permettent de cheminer à l’ombre20. Au XIIIème siècle, de nombreux étudiants affluaient de toute l’Europe vers l’Université de Bologne, et la ville connut une pénurie de logements, ce qui fit que les Bolonais construisirent et étendirent les deuxièmes étages de leurs maisons sur la rue.« Sous le règne papal, la plupart des villes italiennes abolirent la capitulation de l’espace public à des fins privées. Mais peut-être en raison des bienfaits de l’ombre, les Bolonais en vinrent à apprécier ces étranges saillies. En 1288, la ville non seulement légalisa ces portiques délabrés, mais les rendit obligatoires par une loi. Dès lors, chaque propriétaire foncier des quartiers les plus fréquentés de Bologne fut obligé d’aménager un passage public couvert et de l’entretenir à ses frais pour toujours. Les portiques de Bologne sont devenus des ateliers en plein air où artisans, boulangers et charpentiers travaillaient à la lumière naturelle, sans subir les rayons du soleil. (…) Dans la plupart des villes, il serait difficile d’obliger un promoteur à ombrager significativement le trottoir sans rien obtenir en retour. Mais à Bologne, c’est la règle depuis des siècles. Les portiques sont ce qu’un critique a appelé l’expression physique de la solidarité sociale des habitants, » l’altruisme transformé en architecture » » 21.

Pour en savoir plus sur la carte des 62 kilomètres de portiques de la ville de Bologne.22

Faut-il considérer les portiques de Bologne, qui rappellent les « five foot way » de Singapour, davantage comme un équipement qu’une forme urbaine ? Toujours est-il que l’étape « morphologie » ne vaut que pour les villes nouvelles ou les quartiers neufs. Ensuite, une fois la ville bâtie, il faut faire avec. Pergolas, jalousies, persiennes, moucharabieh, etc. témoignent de l’ingéniosité que peuvent prendre les volets pour protéger du soleil l’intérieur des logements, en combinant ombre, lumière, circulation de l’air. La canopée des arbres, le linge tendu entre deux façades, les « ombrières de rues » en bois ombragent l’extérieur, parmi d’autres équipements que nous allons maintenant examiner selon six registres qui ont à voir avec la manière de les partager : naturel/artificiel, vernaculaire/ technique, grande/petite échelle, autonome/en réseau, publics/collectifs/individuels, fixes/mobiles.

La jalousie est un brise-soleil à lames orientables qui permet de regarder au dehors et de voir sans être vu. Elle est un élément clé du patrimoine architectural de la ville de Lyon.

« Maintenant l’ombre du pilier – le pilier qui soutient l’angle sud-ouest du toit – divise en deux parties égales l’angle correspondant de la terrasse. Cette terrasse est une large galerie couverte, entourant la maison sur trois de ses côtés. Comme sa largeur est la même dans la portion médiane et dans les branches latérales, le trait d’ombre projeté par le pilier arrive exactement au coin de la maison ; mais il s’arrête là, car seules les dalles de la terrasse sont atteintes par le soleil, qui se trouve encore trop haut dans le ciel. (…)

Maintenant l’ombre du pilier – le pilier qui soutient l’angle sud-ouest du toit – s’allonge, sur les dalles, en travers de cette partie centrale de la terrasse, devant la façade, où l’on a disposé les fauteuils pour la soirée. Déjà l’extrémité du trait d’ombre atteint presque la porte d’entrée, qui en marque le milieu. Contre le pignon ouest de la maison, le soleil éclaire le bois sur un mètre cinquante de hauteur, environ. Par la troisième fenêtre, qui donne de ce côté, il pénétrerait donc largement dans la chambre, si le système de jalousies n’avait pas été baissé. (…)

Maintenant l’ombre du pilier sud-ouest – à l’angle de la terrasse, du côté de la chambre – se projette sur la terre du jardin. Le soleil encore bas dans le ciel, vers l’est, prend la vallée presque en enfilade ».

Robbe-Grillet, A. (1957). La Jalousie. Éditions de Minuit.

Les arbres sont l’une des premières sources d’ombre dans l’espace public. Lorsqu’ils sont bien développés, ils sont particulièrement efficaces pour rafraîchir les villes car en plus d’occulter le soleil, ils rafraîchissent l’air ambiant par évapotranspiration. L’impact des arbres est d’autant plus flagrant en plein soleil : la température mesurée est 7 °C plus faible sous les arbres à 13 heures23. Mais parfois, les arbres jeunes fournissent peu d’ombrage, ou planter des arbres n’est pas possible du fait des réseaux en sous-sols. Dans ce cas, les équipements artificiels peuvent être particulièrement efficaces.

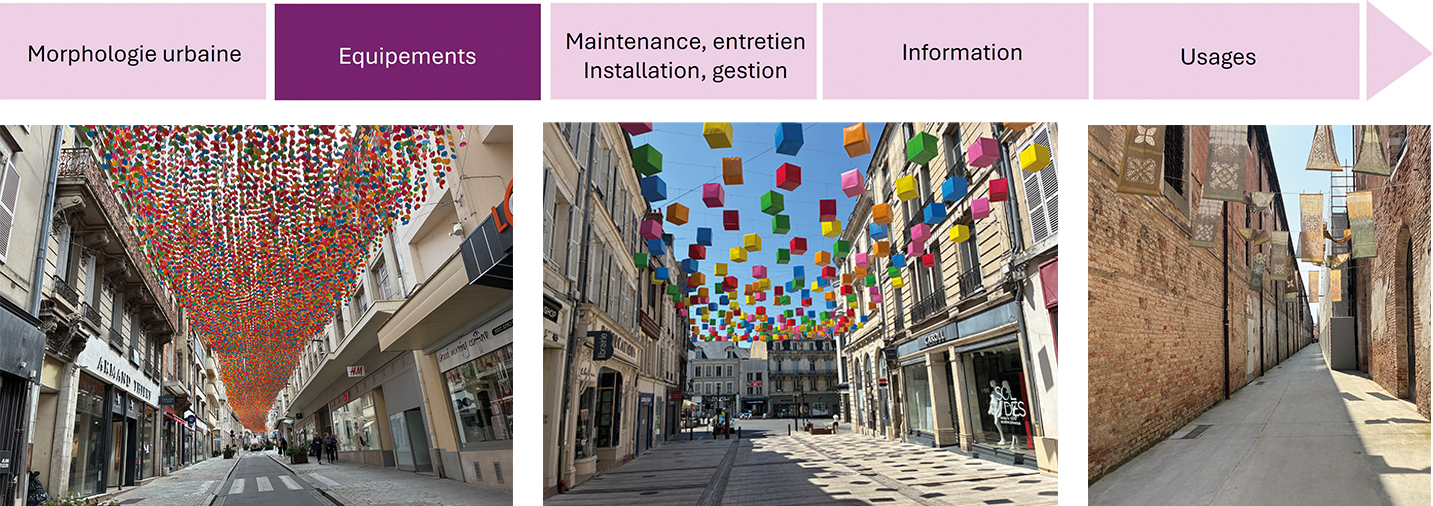

« Vernaculaire » : ce mot que l’on associe souvent à « pittoresque » est avant tout la marque d’une adaptation au lieu, et notamment à la topographie, au climat et aux matériaux disponibles sur place. La généralisation de l’air conditionné à partir du milieu du XXème siècle avait effacé la nécessité de se préoccuper des qualités thermiques d’un lieu, mais, désormais, s’opère une prise de conscience des limites de cette solution « moderne ». Car si les climatiseurs permettent de rafraîchir les espaces intérieurs (y compris les voitures), non seulement ils contribuent à réchauffer le climat, mais de plus ils ne permettent pas de refroidir les espaces publics – au contraire ils contribuent aux îlots de chaleur urbains en rejetant l’air chaud dans les rues24. Ceci explique l’intérêt des solutions « passives » (sans recours à une source d’énergie extérieure), souvent vernaculaires, que plusieurs expositions à la Biennale de Venise 2025 mettent en avant. Le long de la ruelle qui longe les 300 mètres du bâtiment de la Corderie, Urban Heat Chronicles propose une installation inspirée des rues vénitiennes étroites avec les étendoirs à linge suspendues. Les « ciels de rue » qui fleurissent désormais sont les héritiers de ces linges suspendus, éventuellement dans des versions « participatives » (les habitants d’une rue fabriquant les voiles).

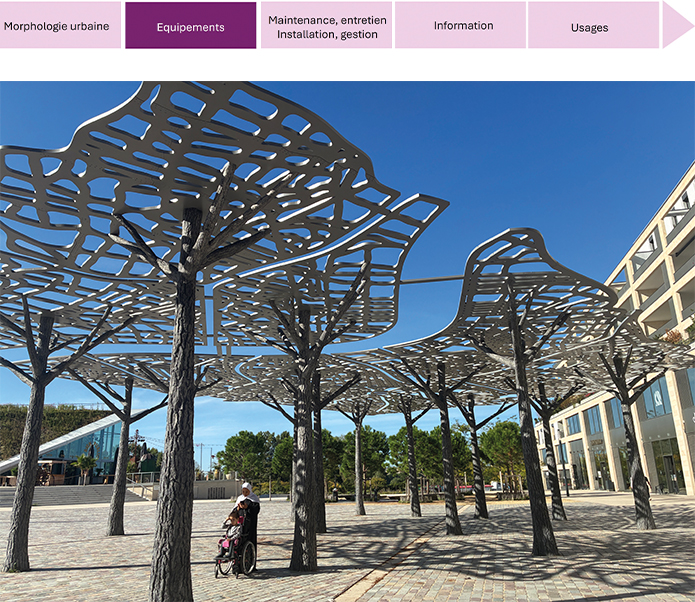

À l’opposé du vernaculaire, des dispositifs techniques s’affranchissent des conditions du lieu. Le document australien « Shade Design for Public Spaces »25 propose ainsi un catalogue d’équipements d’ombrage, dont beaucoup sont produits par des industriels. Soulignant que « l’ombrage fonctionnel dans les espaces publics revêt une importance capitale, car les Australiens adoptent de plus en plus d’usages plus larges de l’espace public », il propose quatre types d’ombre : l’ombre incidente (celle expérimentée quand on passe dessous), l’ombre de destination (lorsque la zone d’ombre est le point de destination), l’ombre avec un design qui préserve l’eau, et enfin le voile d’ombre. En France, des corolles en fibre de verre recouvertes de plantes grimpantes sont apparues sur les parvis de gare. Elles ont été développées par une entreprise issue de l’École nationale des Ponts et Chaussées, Urban Canopee, avec l’objectif de déployer une corolle de plantes en hauteur capable de donner un maximum d’ombre en limitant au minimum l’emprise au sol. Ces équipements d’ombre techniques participent de l’émergence d’un nouveau marché, où des start-up partent à l’assaut de l’adaptation au changement climatique et deviennent des opérateurs de la fourniture d’ombre urbaine.

L’ombre se fabrique à différentes échelles, avec des équipements de petite taille et d’autres de grande taille… voire de la taille du Brésil (cf. le projet controversé de la Planetary Sunshade Foundation d’envoyer dans l’espace une ombrelle géante pour refroidir la Terre26). À Séville, le Metropol Parasol (ou « les champignons de Séville »), inaugurée en 2011, est une immense structure en bois qui crée de l’ombre sur la Plaza de la Encarnación : la structure mesure 150 mètres de long, 75 mètres de large, culmine à 28 mètres de hauteur et couvre une surface de plus d’un hectare (11.000 m²). À Bordeaux, une œuvre d’art monumentale à fonction d’ombrière accompagne la naissance d’un nouveau quartier sur la rive droite. Imaginée par l’artiste Leandro Erlich27 pour le fonds Cré’Atlantique, La Carte, À l’ombre de la ville est composée de 14 arbres d’aluminium de 5 mètres de haut, recouverts d’une canopée de près de 400 m², imaginée comme une forêt urbaine, et dont l’ensemble forme une interprétation de la carte de Bordeaux. Du mobilier d’ombrage commence aussi à apparaître, comme celui que l’agence AREP conçoit sur les parvis des gares ou les trottoirs des rues alentours28.

L’ombre peut aussi être conçue comme un maillage, avec par exemple des parcours ombragés. Cette notion de réseau, de parcours, est importante : si les pouvoirs publics veulent encourager la marche en ville (pour favoriser la décarbonation et la santé), ils doivent permettre des cheminements avec de l’ombre sur les trottoirs ou des bancs sous les arbres, qui relient plusieurs lieux de la ville entre eux. La ville de Paris a par exemple cartographié des « parcours fraîcheurs »29. De même, la ville de Marseille a mis en place en 2025 le dispositif « Cool Noons » qui expérimente « la marchabilité des villes méditerranéennes et teste des solutions concrètes pour s’adapter à l’urgence climatique » et propose des parcours de fraîcheur en été30 . Des villes comme Madrid ou Barcelone mettent aussi en place des « refuges climatiques ».

Les équipements pour se protéger de l’ombre peuvent être publics, au sens où ils sont fournis par la collectivité locale. À Lyon, une structure géante de 1 500 m² de voiles, haute de 6,5 m, a été expérimentée l’été 2025 place Bellecour. Les équipements peuvent aussi être collectifs, fournis par un collectif d’habitants.

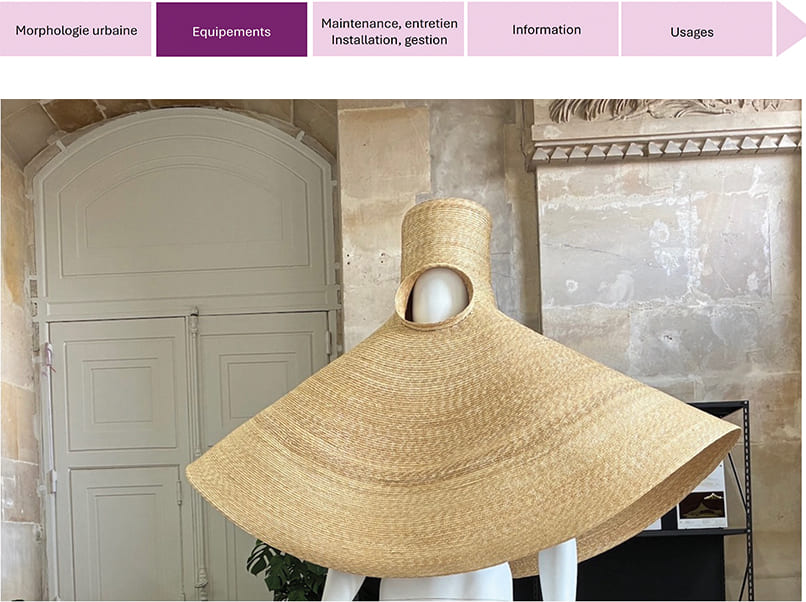

Ils peuvent être aussi individuels : les chapeaux, casquettes, ou ombrelles sont depuis longtemps très efficaces pour se protéger du soleil. L’industrie de la mode commence d’ailleurs à s’emparer du sujet, ce qui rappelle comment les fabricants de « doudounes » se vantaient à l’hiver 2022 de contribuer à limiter la consommation de gaz pour se réchauffer.

Pour en savoir plus sur le projet Chaude Couture de Fabulism Studio à l’exposition « +4° Celsius entre toi et moi »31.

Le marché de Ferrare en Italie illustre quant à lui la manière dont un ombrage à grande échelle, qui recouvre toute la place du marché, peut résulter de l’addition de dispositifs d’ombrages individuels, disposés sur les camionnettes de chaque marchand, et rétractables dans un caisson. La fin du marché offre un fabuleux spectacle où chaque marchand replie son auvent, qui se plie en formant comme des vaguelettes et participe d’un hypnotique ballet des ombres32

Si beaucoup sont fixes, de nombreux équipements d’ombrage sont aussi mobiles. Avant l’invention du bras rétractable, les devantures de magasins clouaient et accrochaient leurs voiles aux poteaux d’attelage pour chevaux et aux balustrades en fer du trottoir, recouvrant également le trottoir33.À Venise, lors de la Biennale 2025, le MIT Future Heritage Lab, avec ses installations Urban Heat Chronicles (déjà citées), proposait aussi une installation mobile, en forme de pergola qui se déplace sur roues en fonction de la course du soleil, pour des événements éphémères dans l’espace public (par exemple, tables rondes, dîners, petites expositions, ateliers, activités pédagogiques dans les cours d’école, etc.)34. La pergola se transforme ainsi au gré de ses différents usages.

Si l’ombre se fabrique, elle s’entretient également. C’est vrai des arbres, des installations végétalisées, et aussi des installations non naturelles.

La gestion des espaces publics est aujourd’hui en pleine transformation du fait de leur verdissement. Or le végétal n’est pas juste une couche de vert, il a aussi la particularité d’être vivant35. Ceci brouille les lignes de partages habituelles entre les acteurs qui fabriquent les espaces publics (par exemple les aménageurs) et ceux qui les entretiennent (en principe les collectivités locales). De plus en plus par exemple, les aménageurs continuent à être présents dans les premières années d’entretien d’une rue, le temps de la garantie de reprise des végétaux. Les nouvelles pratiques en matière d’entretien des arbres, et des pieds d’arbre, conduisent aussi à de nouvelles esthétiques urbaines, plus « spontanées », qui secouent parfois le ressenti des habitants.

Si l’entretien du vert pose de nouvelles questions, les équipements « artificiels » doivent aussi être entretenus, y compris par exemple les voiles d’ombrage. De nombreuses entreprises proposent ainsi un service d’entretien, avec, sur leurs sites internet, de multiples conseils : « rangez votre voile durant la saison hivernale », « vérifiez les fixations et les points d’ancrage de votre voile, car le temps et les conditions météorologiques (vent, pluie, neige, grêle, etc.) peuvent les impacter », etc.

Cette question de l’entretien peut paraître accessoire. Mais, comme l’ont montré Jérôme Denis et David Pointille36, la maintenance est politique. Parce que, maintenir quelque chose, c’est décider de son bon état : « si vous voulez que la chose soit dans le bon état, vous la maintenez dans l’état que vous considérez comme convenable. Et tout de suite, la question qui se pose est : c’est le bon état pour qui ? ».

De même que l’accès à l’espace public passe de plus en plus par l’accès à l’information sur l’espace public37 , l’accès à l’ombre nécessite des dispositifs d’information cartographiques, avec par exemple des applications qui indiquent les parcours les plus ombragés pour marcher ou faire du sport. L’information est ainsi une manière d’adapter les usages. Elle s’adresse aux habitants, mais aussi aux professionnels, par exemple aux photographes, ou aux planificateurs d’événements : « Le soleil et l’ombre peuvent faire ou défaire un événement en plein jour. Trop d’exposition au soleil pendant les chauds mois d’été fera suer votre public, et planifier suffisamment d’ombre peut être crucial non seulement pour les garder heureux, mais aussi pour économiser sur les dépenses énergétiques », indique l’application de simulation de l’ombrage dans l’espace public, ShadowMap38. Les opérateurs de prévisions météorologiques pourraient aussi jouer un rôle prépondérant.

La couche informationnelle est aussi très présente, en amont, dans les décisions d’ombrage. La modélisation de l’ombre est à la fois complexe et précise, avec une dimension temps-réel qui est importante. L’Intelligence Artificielle (IA) devient ainsi de plus en plus employée pour participer à la fourniture d’ombre. La société Qui Veut Rafraîchir Sa Ville, qui développe des îlots de fraîcheur sous forme de micro-projets, s’appuie ainsi sur une méthode de lecture algorithmique des photos aériennes afin d’identifier les parcelles les plus favorables à la création de ces lieux.

Une manière de se protéger du soleil est aussi d’adapter les usages, ce qui pourrait impacter les modes de vie dans les villes nouvellement réchauffées. Les pratiques sportives très tôt le matin ou tard le soir se développent ainsi, en lien avec l’importance de la chronotopie pour penser les villes. Également, en juin 2025, des écoles ont été fermées du fait des températures excessives.

Dans le cadre du projet « Cool Noons » évoqué précédemment, la Ville de Marseille a diffusé durant l’été 2025 un questionnaire à destination des habitants et des touristes pour évaluer «l’attractivité de la ville dans un contexte d’augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur ». Les questions posées illustrent la manière dont les usages participent à la fourniture d’ombre. Le questionnaire demande d’abord : « avez-vous un problème de santé qui vous rend plus vulnérable à la chaleur ? ». Une question est ensuite : « afin de suivre un itinéraire plus frais, dans quelle mesure êtes-vous prêt(e) à faire un détour par rapport à l’itinéraire le plus court pour vous rendre dans les lieux que vous souhaitez visiter ? ». Enfin, il propose de compléter la phrase « aujourd’hui, pour me soulager de la chaleur » par une des cinq affirmations suivantes : « je préfère les zones ombragées ou je passe plus de temps dans des endroits intérieurs plus frais », ou « j’ai cherché des points d’eau comme des fontaines », ou « je me suis protégé(e) en buvant beaucoup d’eau », ou « j’ai utilisé des vêtements frais et des articles de protection contre le soleil (par exemple un chapeau ou des lunettes de soleil) », ou « la chaleur m’a fait planifier mes activités de visite pour éviter les moments les plus chauds de la journée »39<.

Le Pavillon français à la Biennale de Venise 2025, « Vivre avec », peut aussi être vu comme une métaphore de ces changements d’usages : alors que le bâtiment du Pavillon français était fermé pour des travaux de restauration et d’adaptation thermique, le projet des commissaires a été de s’installer, non pas ailleurs, mais à côté, en se greffant sur son chantier d’échafaudages et en y déployant des ramifications permettant aux visiteurs de descendre vers le canal à travers les arbres… et leur ombrage. Une préfiguration du fait que, demain, le circuit de visite des pavillons de la biennale se fera plutôt par l’extérieur sous les arbres rafraîchissants que par la grande allée principale.

Fabrique, entretien, information, usages : les différentes étapes de fourniture de l’ombre montrent que celle-ci a un coût, ce qui, dans un contexte de contraintes financières plus fortes, contribue à augmenter sa rareté. Selon ce qui est ombragé, la valeur de l’ombre augmente à chaque degré de réchauffement.

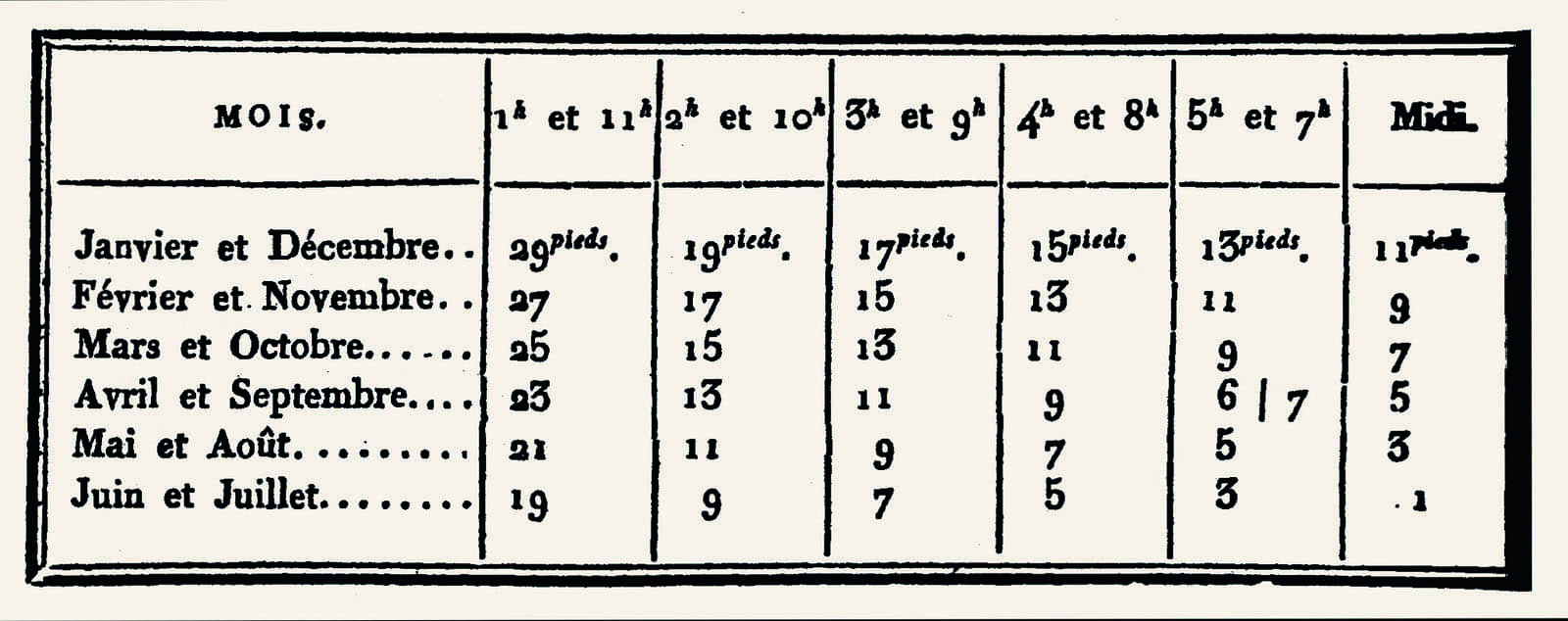

«La maison de Néron tournait perpétuellement, imitant ainsi le mouvement des astres ». Cette citation de Pline l’ancien40 rappelle que l’ombre tourne et qu’elle doit s’apprécier selon les différents moments de la journée et de l’année. Les « tables d’ombre », pendant l’Antiquité, servaient d’ailleurs à donner grossièrement l’heure, avant d’être remplacées par les cadrans solaires puis les horloges.

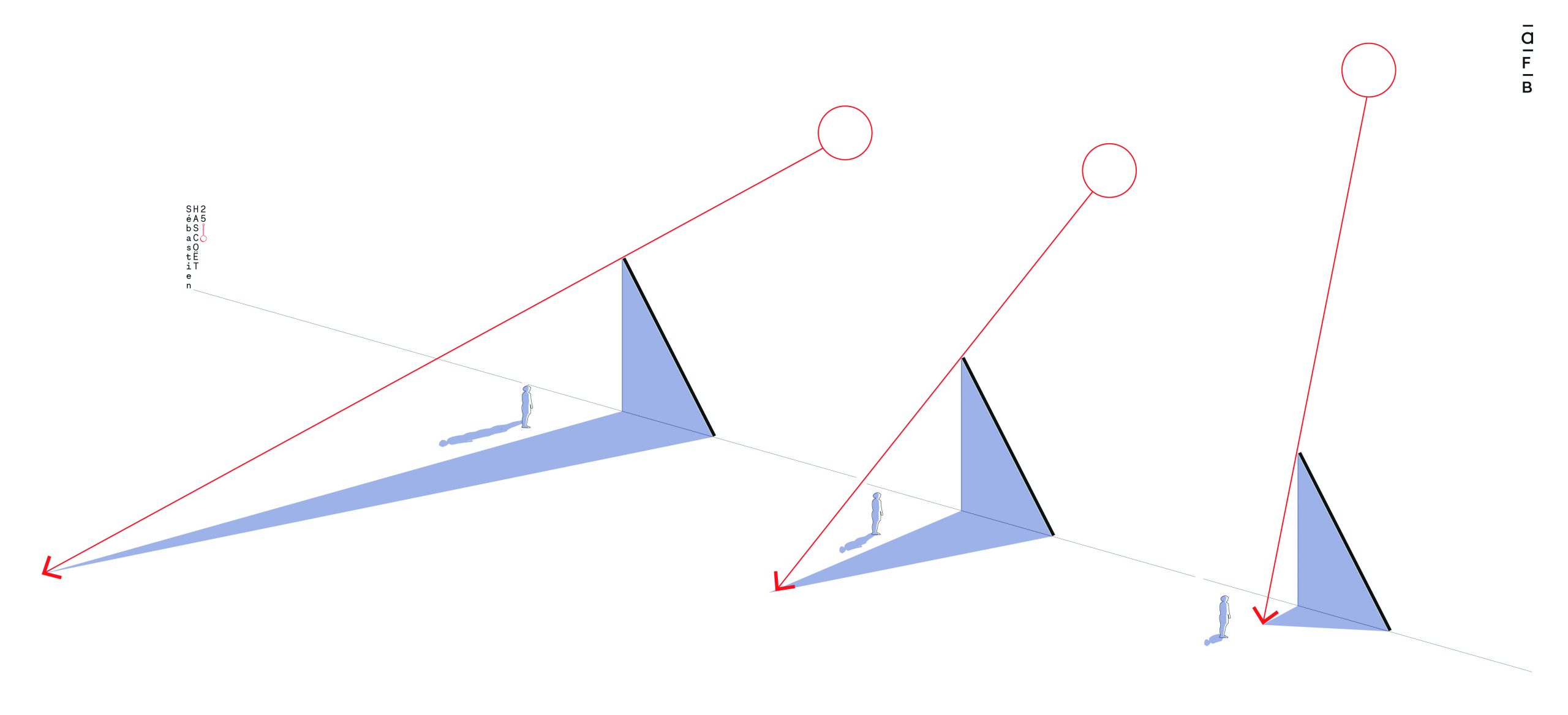

Dans les projets urbains, les urbanistes travaillent souvent avec des bureaux d’étude spécialisés pour réaliser des études d’ensoleillement, ou « héliodon », afin d’optimiser l’implantation des bâtiments, en fonction de ce qui est recherché (plus d’ombre, ou au contraire plus d’apports solaires pour chauffer les bâtiments bioclimatiques par exemple). L’étude des ombres portées peut aussi tenir compte des « masques lointains » des montagnes. Dans tous les cas, plus il fait chaud, plus la valeur de l’ombre augmente.

Pour en savoir plus l’étude d’ensoleillement41.

La valeur de l’ombre varie selon la course du soleil et aussi selon les caractéristiques de la personne, physique ou morale, qui en bénéficie. « Développer des infrastructures d’ombrage est un outil qui aidera les villes à réduire leur charge thermique jusqu’à 50 %. L’accès à l’ombre pour les personnes vulnérables de notre société – enfants, travailleurs en extérieur, personnes âgées et sans abri – est crucial, littéralement vital. Chacun a besoin et mérite d’avoir accès à l’ombre. L’ombre est une ressource citoyenne ainsi qu’un élément essentiel de la santé publique et économique », indique le Public Improvment District de la ville de San Antonio, au Texas, aux États-Unis42. À Pantin, des affiches « Plan alerte canicule » exposées sur les panneaux municipaux invitent les personnes de 65 ans ou plus, ou en situation de handicap à se faire connaître.

La valeur de l’ombre est depuis longtemps étudiée en agriculture pour certaines cultures des pays chauds. Dès 1959, un article sur « le rôle de l’ombrage dans l’Ouest africain » confirme par exemple que « l’exigence en lumière est variable suivant l’âge des cacaoyers, les arbres adultes demandant un ensoleillement plus intense que les jeunes » et que, « sur terrain très riche ou convenablement fumé, les cacaoyers donneront leur maximum sans aucun ombrage. Corrélativement dans un sol médiocre, ou les soins culturaux se bornent à l’entretien, à l’exclusion de tout apport d’engrais, le plein ensoleillement, entraînant un déséquilibre entre la fonction chlorophylienne, maximale dans ce cas, et l’absorption minérale insuffisante, aboutit à la décrépitude progressive de la plantation ». L’article indique même des précisions quant à la manière d’enquêter : « tout arbre qui, normalement, fournit des ressources complémentaires, alimentaires ou autres, doit être tenu pour suspect, le paysan ayant toujours un préjugé favorable pour cette espèce »43.

En France, l’impact de l’ombre sur le stress thermique des vaches est bien connu des producteurs laitiers. Les vaches souffrent assez vite de la chaleur. Elles vont donc produire moins de lait, ce qui a un coût. De plus il y a un effet retard sur le métabolisme des vaches dans les semaines et mois qui viennent, avec un animal qui ne produit pas autant de lait que d’habitude, et qui va aussi avoir des problèmes de pied pour des raisons de mauvaise circulation sanguine44. Fournir de l’ombre, qui permet de réduire les charges thermiques sur le bétail jusqu’à 30 %, est donc essentiel pour réduire le stress thermique.

Pour en savoir plus sur le parasol pour vache45 .

Des études commencent aussi à établir des évaluations monétaires des effets sanitaires des canicules. L’étude réalisée par Santé publique France en 2022 évalue les impacts sanitaires des canicules entre 2015 et 2020 entre 22 et 37 milliards d’euros, selon la méthode choisie. L’étude prend en compte le coût de trois impacts : le recours aux soins46, la surmortalité, et la « perte de bien-être » correspondant à des restrictions d’activités47, et des évaluations monétaires de vies humaines.

Cacao et lait se retrouvent parfois dans une tasse de café. Dans son rapport sur les « terrasses implantés sur le domaine public » à Paris, publié début 2025, la Cour des Comptes évoque le soleil comme un facteur qui augmente la valeur des terrasses : «les évolutions climatiques sensibles confèrent une attractivité, donc une valeur commerciale, croissante aux terrasses extérieures implantées sur le domaine public durant la période estivale »48. On se souvient aussi qu’il y a une dizaine d’années, les surfaces situées sur le trottoir ensoleillé de l’avenue des Champs-Élysées à Paris (numéros pairs de l’avenue) étaient mieux valorisées en terme locatif que les surfaces à l’ombre (numéros impairs), parfois dans un rapport de 1 à 2.<

La possibilité d’utiliser une dépendance du domaine public de manière privative dépassant le droit d’usage consenti à tous constitue une dérogation (article L. 2122-1 du CG3P). Par conséquent, l’article L. 2125-1 du CG3P pose le principe selon lequel toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. La loi encadre strictement les situations dans lesquelles une exonération peut être accordée, limitées à six cas où un intérêt public justifie la gratuité de l’occupation.

Le montant de la redevance doit tenir compte des avantages procurés au bénéficiaire

Le montant de la redevance due en contrepartie de l’occupation du domaine public est librement fixé par l’autorité délibérante de la collectivité. Elle doit, au terme de l’article L. 2125-3 du CG3P « tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». En l’absence d’une rédaction plus précise, le législateur a certainement entendu accorder au gestionnaire du domaine public une latitude importante en la matière.

Celui-ci doit cependant se montrer vigilant et respecter quelques repères : la fixation d’une redevance trop faible pourrait constituer une aide illégale à l’immobilier d’entreprise ou une subvention déguisée. Inversement, une redevance pour occupation du domaine public devra être plus faible qu’un loyer commercial car le preneur est placé dans une situation précaire et révocable, non constitutive de droits réels.

La collectivité peut utiliser et combiner différents éléments : surface occupée, usage, situation, nature du commerce, rentabilité de l’établissement en indexant la redevance sur le volume du chiffre d’affaires.

Mais, dans un Paris à 50 degrés49, est-ce que ce sera toujours le cas ? D’un côté, la valeur du soleil sera toujours plus importante que celle de l’ombre, car on peut fabriquer de l’ombre, mais on ne peut pas fabriquer le soleil. De l’autre, plus il fait chaud, plus l’ombre a de la valeur. C’est vrai à l’échelle d’un logement, mais plus encore d’un trottoir, d’une rue ou d’une place. L’ombre a une valeur économique et peut être privatisée, vendue ou louée – les prix plus élevés demandés pour les sièges à l’ombre dans les arènes espagnoles ou les parasols de plage dans les stations balnéaires italiennes en sont un exemple typique50.

« Saviez-vous que les restaurants avec terrasse peuvent augmenter leur chiffre d’affaires jusqu’à 30 % en haute saison ? », vante un équipementier américain de structures d’ombrage51. Demain, les avantages procurés au bénéficiaire, évoqués par la Cour des comptes pour fixer le montant de la redevance, devront sans doute intégrer la disponibilité d’ombrage naturel. Ou bien, les terrasses de demain seront-elles toutes couvertes, fermées et climatisées ?

L’ombre est aussi un sujet de justice sociale. À Los Angeles, en 2019, alors les autorités recouvraient des centaines d’arrêts de bus et plantaient 90 000 arbres, le maire de la ville insistait : « l’ombre est de plus en plus perçue comme un bien précieux, alors que les crises du changement climatique et des inégalités convergent »52. Il ajoutait : « l’ombre est une question d’équité », rejoignant certains élus qui en France appellent à un « droit à l’ombre »53, tandis que de plus en plus des shade index se développent (un des avantages de l’ombre est qu’elle est facilement mesurable).

Dans Shade : The Promise of a Forgotten Natural Resource54, publié en juillet 2025, le journaliste américain Sam Bloch analyse le changement de paradigme d’une ombre déconsidérée à une ombre nécessaire. Revenant sur la manière dont la recherche d’ombre a historiquement structuré l’urbanisme des villes chaudes, il analyse le cas de Los Angeles pour montrer comment des considérations sécuritaires ou liées au primat de l’automobile font obstacle à l’ombre pour tous. Il prend l’exemple d’un banc qui a été installé par des habitants sous un arbre près d’un arrêt de bus, et que les autorités ont interdit parce qu’il menacerait la sûreté et la sécurité des trottoirs. Pourtant, lorsque les températures grimpent, la définition de la sécurité publique pourrait inclure la protection du soleil. « Pendant des décennies, la police de Los Angeles a déconseillé la présence d’arbres, car leur ombre attirait les foules et leur ombrage perturbait la surveillance. Plus récemment, en pleine crise des sans-abris, les agents municipaux et les forces de l’ordre ont enlevé et dénudé des arbres pour contrôler la situation dans les rues », écrit-il.

Mike Davis55 et, plus récemment, d’autres chercheurs56 ont abordé la dimension politique de l’ombre, notamment en matière de justice sociale. Après avoir pris en compte les victimes de la chaleur et la répartition inégale des arbres d’ombrage dans les quartiers aisés et pauvres de Los Angeles, Davis a appelé à une « politique de l’ombre », affirmant que «l’ombre est devenue un droit humain inaliénable ». Suivant ces traces, certains chercheurs ont préconisé le développement d’une approche théorique de l’ombre, notamment dans une perspective sociale et prenant en compte sa dimension conflictuelle57

L’architecte écossaise-ghanéenne Lesley Lokko (citée précédemment) qui affirme que « l’ombre est une ressource publique », note que ces dernières années,« accompagnant l’urbanisation rapide et explosive en Afrique, l’ombre est devenue de plus en plus menacée. Cette guerre contre l’ombre est alimentée d’une part par la hausse de la valeur des terres et d’autre part par une faible gouvernance en matière d’urbanisme ».

Ainsi, l’ombre devient une nouvelle ressource urbaine. Le risque est qu’elle devienne de plus en plus rare, parce que les ressources pour la produire et l’entretenir (le sol et l’eau pour les arbres, et les finances publiques de manière générale) sont en quantité limitée. Dans le même temps, sa valeur augmente, à la fois financière, mais aussi en termes d’accès aux espaces publics, de santé publique, de justice sociale. L’accès à l’ombre devient de plus en plus un enjeu d’équité sociale. Cela dépend des lieux et du risque de surchauffe urbaine, mais l’ombre pourrait devenir au XXIème siècle ce que l’eau potable et l’air pur ont été au XXème siècle58.

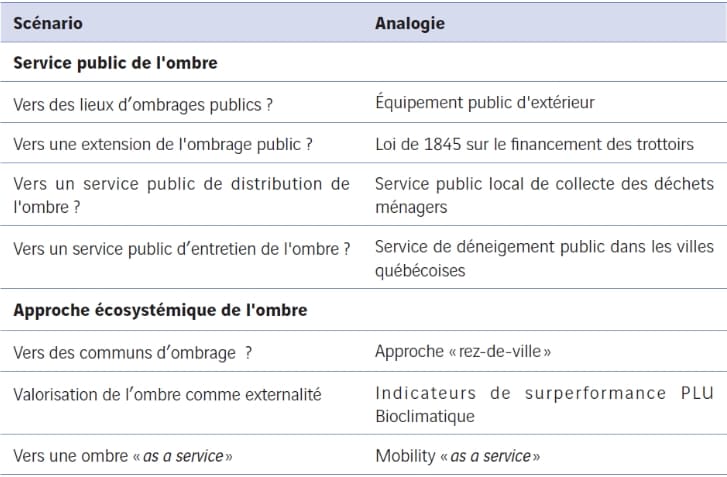

Ne faudrait-il pas alors que l’ombre devienne un service public local, dont précisément un des trois fondements est le principe d’égalité ? Aujourd’hui, la fourniture de l’ombre est tantôt assurée de manière individuelle, tantôt par la collectivité, mais sans qu’une politique de l’ombre soit explicitement énoncée. Nous employons ici le terme de « service public local » dans un sens large, et pas strictement juridique, pour évoquer l’idée que les collectivités locales pourraient davantage s’impliquer dans sa délivrance. Sept scénarios sont évoqués ici de manière exploratoire, avec pour ambition d’inviter les élus à s’en saisir. Comment un service de fourniture de l’ombre pourrait-il être mis en œuvre ? Les quatre premiers scénarios sont des scénarios où la collectivité est en charge de la fourniture d’ombre, selon des modalités qui varient. Les trois scénarios suivants sont davantage des scénarios de « communs d’ombre », où le rôle de la collectivité est moins de fournir l’ombre que d’organiser sa fourniture par un mixte entre collectivités, opérateurs privés et individus. Ces scénarios ont une visée avant tout heuristique.

En poussant plus loin la proposition du Pavillon de Bahreïn de « communs thermiques », on pourrait imaginer que les collectivités locales, non seulement fourniraient de l’ombre pour l’espace public, mais proposeraient aussi des équipements publics d’ombrage extérieurs, à l’air libre.

Il existe déjà parfois des équipements d’ombrage extérieurs, mais il s’agirait d’affirmer davantage leur statut, leur dimension de lieu de destination, la vocation thermique de ces nouveaux espaces-équipements, et aussi leur solennité. L’analogie peut être faite avec les bains publics de la Rome antique, évoqués dans Architecture et volupté thermique. À l’origine, les bains étaient un luxe que seuls les riches pouvaient s’offrir. Puis des bâtisseurs romains (opérateurs privés donc) construisirent des bains accessibles au public pour une somme modique, dont certains devinrent de véritables et « chaleureux » lieux de rencontre. Puis l’empereur Agrippa créa des bains publics, qui portèrent son nom, qui devaient être libres d’accès à perpétuité et manifester de manière tangible l’idéal selon lequel tous les citoyens romains étaient en droit de profiter de l’opulence de l’Empire. « Dans leur majesté éclatante de marbre, [les thermes d’Agrippa] n’ont pas été seulement le splendide palais de l’Eau romaine. Ils furent surtout le palais du Peuple, dont rêvent aujourd’hui nos démocraties ».59 À quand des palais d’ombre dans les villes françaises ?

En quelques années en France, l’évolution des terrasses des cafés et restaurants est manifeste. Juste après le premier confinement, en 2020, elles ont été autorisées à s’étendre sur les trottoirs et la bande de stationnement, et se sont multipliées. À l’époque, elles permettaient d’être à l’air libre pour éviter la propagation du virus. Une fois la pandémie passée, elles ont continué à se multiplier sur ou le long des trottoirs pour profiter du dehors et du soleil. Dès maintenant, à certaines heures d’été, elles permettent de profiter d’un dehors ombragé. Demain, elles deviendront sans doute une solution d’ombrage pour les clients des bistrots, mais elles pourraient être plus largement une solution d’ombrage des rues et notamment de là où se fait la marche des piétons accalés de chaleur malgré leurs casquettes : les trottoirs. Couplée à l’exemple des portiques de Bologne, cette évolution invite à faire l’analogie entre l’ombrage des rues et la généralisation des trottoirs à Paris au milieu du XIXème siècle. En effet, des premiers trottoirs avaient commencé à apparaître dès 1781, qui étaient alors payés par les riverains, et le plus souvent, ils étaient discontinus, puisque chaque riverain finançait son bout de trottoir. Or, le développement des trottoirs devenait indispensable, notamment pour répondre à la saleté et à l’encombrement des rues, ce qui entraîna le vote d’une loi en juin 1845 « concernant la répartition des frais de construction des trottoirs ». Elle permettait, là où les trottoirs étaient considérés d’utilité publique par la commune, de partager le financement en deux, pour moitié par la commune, pour moitié par le riverain. Par la suite, le baron Haussmann, devenu préfet de Paris huit ans après, s’enorgueillira d’avoir favorisé le développement des trottoirs en réduisant, de la moitié au tiers, la part des trottoirs payée par les riverains60.

La question posée au moment des débats sur la loi de 1845 était donc de savoir si le trottoir devait d’abord être considéré comme un équipement individuel qui devait être financé par le riverain, ou comme une infrastructure d’intérêt public devant être financée par la municipalité. Cette question pourrait se poser de manière analogue avec les équipements d’ombrage, et notamment les terrasses ou auvents ombragés sur le trottoir le long des façades : chaque bout d’ombre doit-il être financé de manière individuelle ou collective ? Aujourd’hui les terrasses sur ou le long des trottoirs sont financées par les restaurateurs.

Mais on pourrait imaginer que ces terrasses soient financées par la collectivité locale, combinant intérêt d’une ombre continue, et non discontinue, sur les parcours de marche (et limitant les îlots de chaleur urbain), avec un enjeuesthétique. L’exemple des terrasses des Champs-Élysées constitue une prémisse de cette approche, avec une uniformisation de l’esthétique des terrasses, en l’occurrence à l’échelle d’un collectif de commerçants. Ces terrasses ou auvents pourraient être mobiles et rétractables.Le financement pourrait être assuré par un droit d’occupation plus élevé, en lien avec la valeur plus forte de l’ombre.

L’eau, bien que naturellement disponible, a un coût lié aux services indispensables pour l’exploiter, notamment son pompage dans le milieu naturel, sa potabilisation et son acheminement jusqu’au robinet. De la même manière, l’ombre a un coût de fabrication et de gestion, comme on l’a vu avec les différentes étapes de sa fourniture. Il est alors tentant d’imaginer, par analogie, ce que pourrait être un service public de distribution de l’ombre. Car la distribution de l’eau n’a pas toujours été un service public. En 1778, les frères Perrier, qui obtiennent des lettres patentes du roi Louis XVI pour une distribution d’eau potable à Paris, « doivent réaliser des machines élévatoires de l’eau de Seine, installer sous les rues des tuyaux de distribution et des regards. À partir de ces points, les ménages les plus aisés et disposant d’un réservoir dans leur logement seront approvisionnés par des porteurs d’eau ; pour les plus modestes, il est prévu une implantation de fontaines de distribution. On est encore très loin du service universel »61. L’époque était celle d’un « contexte préhygiéniste où la question de l’approvisionnement en eau n’est pas encore devenue une question politique, qui intéresse au premier chef l’ensemble de la collectivité » et « les autorités publiques voient d’un bon œil la création de ces compagnies. (…) Elles sont souvent prêtes à leur accorder des conditions spéciales pour qu’elles puissent exercer leurs activités dont elles attendent une amélioration des quantités d’eau mises à la disposition des habitants dans des villes qui connaissent des situations peu satisfaisantes en la matière, mais sans que cela prenne un caractère d’urgence ou de nécessité absolue. Il faut plus d’eau, certes, mais ce n’est pas pour autant une question prioritaire. D’où, probablement, la facilité avec laquelle ces compagnies privées d’eau entrent en relation avec les villes et s’y implantent, à des conditions souvent désavantageuses pour ces dernières, qui n’y accordent pas grande importance (les abonnés sont peu nombreux, les autres modes d’approvisionnement très actifs, le réseau encore loin d’être incontournable pour donner de l’eau aux habitants) »62. Puis l’eau, à partir des années 1830, devient une question centrale pour de très nombreuses villes, du fait de l’urbanisation, de l’industrialisation, et de la montée en puissance des idées hygiénistes suite à l’épidémie de choléra de 1832. De plus en plus de villes considèrent le réseau d’eau comme une infrastructure indispensable et décident de reprendre leur service d’eau en régie directe.

De la même manière, certaines municipalités pourraient ériger la distribution d’ombre en service public, exercé en régie ou en délégation de service public, avec une infrastructure qui ne serait pas composée de canalisations enterrées mais de tous les équipements d’ombrages évoqués ci-dessus et des services d’entretien associés. Du point de vue de la rémunération de ce service, l’analogie serait sans doute plutôt à faire avec service de collecte des déchets. Car, aujourd’hui, en France, les Services publics de l’eau et de l’assainissement sont un SPIC (Service Public Industriel et Commercial) et doivent donc être financés pour l’essentiel par les redevances payées par les usagers. De manière différente, le service de collecte des déchets peut être financé par les usagers (lorsqu’il est financé par la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères, REOM), ou bien par des recettes fiscales ou des subventions (lorsqu’il est financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, TEOM). Dans le premier cas la redevance est proportionnelle au service rendu, et non proportionnelle aux capacités du contribuable comme dans le second cas.

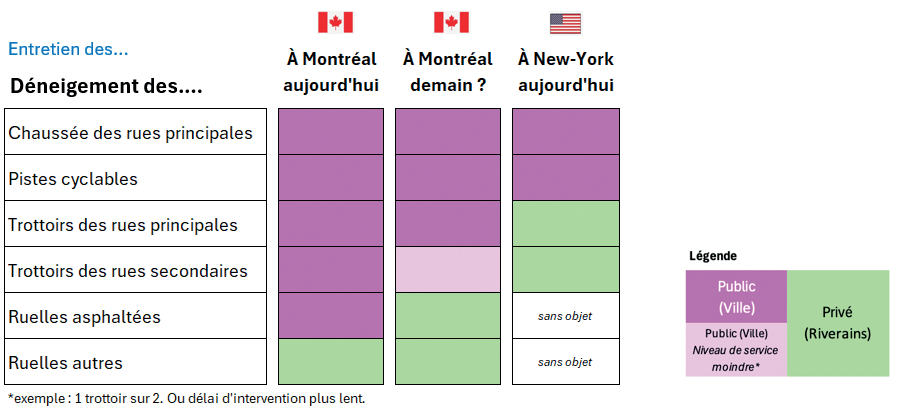

Un autre scénario consiste à faire l’analogie, non plus avec l’eau ou la collecte des déchets ménagers, mais avec le déneigement à Montréal. Ce service public d’entretien de l’ombre ne porterait donc pas sur le maillon « équipements », mais seulement sur le maillon « entretien », incluant l’entretien des arbres qui fournissent l’ombre, et l’entretien des voiles d’ombrage et autres équipements.

Le déneigement à Montréal est un service essentiel dont les modalités de délivrance ont évolué dans le temps. Au XIXème siècle, le déneigement était de la responsabilité des riverains (comme il l’est d’ailleurs toujours dans beaucoup d’autres villes) et ce n’est qu’à partir de 1905 que la municipalité a décidé de le prendre en charge (la particularité du déneigement à Montréal est que son centre-ville est dense, qu’il y a donc peu de place pour mettre la neige, qu’il fait trop froid pour la laisser fondre. La neige est donc déplacée vers des décharges à l’extérieur de la ville). Or, le réchauffement climatique crée des effets de gel-dégel qui rendent le déneigement des trottoirs beaucoup plus coûteux alors même que les finances municipales sont très contraintes. Dans ce contexte, on a assisté en février 2024 (lors du deuxième hiver le plus chaud au Québec depuis qu’on y mesure les températures) à une politisation de la neige : si on ne peut pas déneiger à la fois les trottoirs, les pistes cyclables et la chaussée, ou s’il ne faut peut-être pas déneiger/entretenir tous les jours, c’est parce que cela coûte cher et que des arbitrages s’imposent. Le mot « déneiger » peut être remplacé par « entretenir ». Quelle doit être la « proposition de valeur », ou les finalités, d’une politique [d’entretien] ? À qui s’adresse-t-elle en priorité ? Comment se met-elle en œuvre ? Avec quels acteurs ? Avec quels coûts et quelles ressources ? La simple observation des trottoirs de Montréal et, par exemple, de ceux de New York, permet de distinguer ceux qui sont [entretenus] par la collectivité et ceux qui le sont par les riverains : à Montréal, [l’entretien], qui est de la responsabilité de la commune, est homogène, tandis qu’à New York, où il incombe aux riverains, le bout de trottoir devant une maison n’est pas [entretenu] de la même manière que le bout de trottoir d’à côté.

De la même manière, on pourrait imaginer demain un service d’entretien de l’ombre qui oscillerait, selon les villes, et à l’intérieur de chaque ville selon les rues considérées, entre prise en charge municipale et prise en charge individuelle.

Les trois scénarios qui suivent sont encore plus exploratoires que les précédents. On les évoque rapidement. *

Les démarches « rez-de-ville »63 invitent à considérer les rez-de-chaussée des immeubles comme une extension de la rue, et donc un prolongement du trottoir, plutôt que comme un soubassement de l’immeuble dans lequel ils se trouvent.

À Lyon, des rez-de-chaussée vacants sont par exemple utilisés pour accueillir des garages à vélos qui auraient sinon occupé le trottoir. De la même manière, des communs d’ombrage pourraient consister en un accès pour tous à des espaces ombragés, qu’ils soient publics ou privés : intérieurs de magasins ou de halls d’immeubles, dans lesquels il serait possible de se réfugier le temps d’un rafraîchissement, « espaces refuges ombragés » comme par exemple des musées qui ouvrent pendant les canicules.

Cette approche en « rez d’ombre » (ou « rai d’ombre » comme « rai-de-lumière ») invite à inventorier et caractériser le statut juridique de tous les espaces d’ombres intermédiaires, comme les terrasses de cafés, les portiques de Bologne, ou les porches des maisons (le Pavillon américain à la Biennale 2025 de Venise, « American Porch Life », était justement consacré à cette figure du porche64).

La recherche d’ombre brouille les lignes de partage habituelles, entre intérieur et extérieur, et donc bien souvent entre public et privé, rappelant que le plan de Nolli de 1748 représente de la même façon les espaces publics et les rez-de-chaussée accessibles au public – à l’époque, l’intérieur des églises et les cours des palais faisaient justement figurer les lieux ombragés intérieurs comme des espaces publics.

Le dispositif de #GourdesFriendly mis en place en 2025 par la ville de Marseille le long des parcours fraîcheurs vise à permettre aux habitants et visiteurs de remplir gratuitement leur gourde d’eau potable dans des commerces partenaires, ce qui permet aussi de réduire les déchets plastiques65. Lancé initialement avec 32 commerces, qui apparaissent sur l’application mobile et les parcours touristiques officiels de la ville, le réseau comptait à mi-année plus de 50 points de ravitaillement répartis dans toute la ville, avec l’objectif de comptabiliser 100 établissements à fin 2025.

Ce dispositif, qui relève pour partie de l’approche « rai d’ombre » évoqué ci-dessus, invite à considérer l’ombre comme une composante d’un bouquet de services aux habitants, qui seraient fournis ou agrégés par la municipalité en s’appuyant sur un écosystème d’opérateurs, publics et privés, à la façon par exemple de la Mobility as a Service (MaaS)66. Une offre de type MaaS a une approche « usager-centrique » qui part de l’usage et de la volonté d’aller d’un point A à B. Elle permet de combiner plusieurs offres, incluant transports publics, covoiturage, autopartage, vélo, VTC, informations sur le parcours, avec un système de paiement unique. De la même manière, on pourrait imaginer d’avoir des bouquets de services d’ombrage. Ou bien l’ombre serait une brique d’autres bouquets de services, par exemple de tourisme ou de mobilité. Ce type de dispositif invite à raisonner en termes d’écosystèmes, c’est-à-dire des ensembles d’acteurs hétérogènes et interdépendants que la collectivité peut piloter de différentes manières.

De même que les portiques ou les marquises67 sont des sources d’ombre privées pour un bénéfice public, les exemples d’ombrage d’un bâtiment par un autre bâtiment soulignent que l’ombre se fait largement en partage68. L’ombre est bien souvent une externalité, au sens où l’externalité caractérise le fait qu’un agent économique crée, par son activité, un effet externe en procurant à autrui, sans contrepartie monétaire, une utilité ou un avantage de façon gratuite, ou au contraire une nuisance, un dommage sans compensation.

Pour en savoir plus sur l’ombre : une externalité69.

On pourrait alors imaginer que la collectivité valorise ce type d’externalité, à l’image du dispositif mis en place par le PLU bioclimatique de Paris : « le caractère innovant du PLU bioclimatique est notamment illustré par le dispositif de valorisation des externalités positives des projets. Celle-ci pourra porter sur trois thématiques (biodiversité et environnement, programmation, efficacité énergétique et sobriété) et neuf critères (taux d’espaces libres de construction, taux de végétalisation du bâti, réutilisation des eaux de pluie, mixité sociale, diversité des fonctions urbaines, animation des rez-de-chaussée, performances énergétiques du bâti, confort d’été, réduction de l’impact carbone). Outre la nécessité de respecter les dispositions des chapitres 1 à 7 du règlement, l’obtention d’un permis de construire sera conditionnée au fait que le projet considéré sera surperformant pour au moins trois de ces critères, dans deux thématiques différentes »70

Voisine de la Villa Rotonda, de Palladio, près de Vicenze (Italie), la villa dei Nani tire son nom des 17 statues de nains qui se trouvent aujourd’hui sur le mur d’enceinte de la villa. Selon la légende, sur cette colline, se dressait avant un château dans lequel une princesse naine vivait recluse. Elle passa son enfance dans un monde entièrement créé sur mesure ; des meubles, aux objets, jusqu’aux serviteurs : tout était de petite taille, pour qu’elle ne prenne jamais conscience de sa différence. Mais un jour, en se penchant hors des murs du château, elle croisa le regard d’un beau prince à cheval, ils tombèrent amoureux, et la nuit même, le prince revint, et escalada le mur d’enceinte pour la rejoindre. Mais réalisant la différence de la princesse, il hurla et prit la fuite. S’apercevant ainsi de sa difformité, celle-ci prit la décision de se suicider, et sa mort provoqua la pétrification des nains, accablés de chagrin. La nuit, il n’y a pas d’ombre.

Longtemps perçue de manière négative — même si Junichiro Tanizaki et Jorge Luis Borges ont chacun écrit un Éloge de l’ombre — l’ombre devient vitale dans les villes réchauffées et l’accès à des espaces publics ombragés une question démocratique. Alors que l’économie urbaine peut être définie comme l’art du partage des raretés au service du vivre-ensemble, le partage de l’ombre devient politique. Le sujet est important en soi, mais il est surtout révélateur de la nécessité de réfléchir sur l’évolution de l’offre des services urbains dans un contexte de réchauffement climatique et de finances locales contraintes.

71 résultats

Baraud-Serfaty, I. (2025). Où va le blanc des villes lorsque la neige fond ? Ibicity. Où va le blanc des villes lorsque la neige fond ? – ibicity

Heschong, L., & Guillaud, H. (1981). Architecture et volupté thermique. Éditions Parenthèses. Déneigement, ombre : quels services locaux dans les villes réchauffées ? – Futuribles

L’anglais utilise deux mots pour traduire l’ombre : shade désigne la zone à l’abri du soleil, shadow la forme projetée sur une surface quand une personne ou un objet se tient entre cette surface et une source de lumière. Photo de gauche : le 12 septembre 2025 à 9h00, depuis un bureau situé dans le pilier sud de La Grande Arche. La Grande Arche de La Défense sert souvent de shade, mais étant un monument protégé par le droit d’auteur, il a été choisi de ne pas reproduire de photo ici. Lire aussi le passionnant et éclectique La découverte de l’ombre, de Roberto Casati (Le livre de poche, 2002).

Le climat futur en France : à quoi s’adapter ? Météo-France. Le CHANGEMENT CLIMATIQUE – METEO FRANCE

Philippe Rahm et Sana Frini sont les co-commissaires de la 3ème biennale d’architecture et de paysage d’Île-de-France.

Trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC). Ministère de la Transition Écologique. TRACC

Gardies, E., & Baléo, M. (2025). Transformer l’espace public pour créer des îlots de fraîcheur urbains. La Fabrique de la Cité. VF-2804_Rafraichissement-1.pdf

Florentin A. & Lelièvre M., Paris à 50 °C. (2023).

Toulouse + fraîche. (2024). Toulouse Métropole. Toulouse

Pagès, A. (2025, août). Villes et canicule : quelles solutions pour résister aux fortes chaleurs ? We Demain. Villes et canicule : quelles solutions pour résister aux fortes chaleurs ? | We demain Le site internet : Plus fraîche ma ville – N’attendez pas la prochaine vague a été mis en place par l’Ademe pour aider les collectivités à mettre en place des dispositifs de rafraîchissement, dont des dispositifs d’ombrage. Les coûts et les impacts en termes de confort thermique sont mentionnés pour chaque type de solution.

cf. les travaux d’Arianne Middel, cités par Bloch, S. (2025). Shade : The promise of a forgotten natural resource. Random House. Sam Bloch – Author

cf. le graphique pages 178 et 180 du catalogue du Pavillon Allemand à la Biennale de Venise 2025.

© Atténuer les îlots de chaleur urbains. (2020). APUR. Atténuer les îlots de chaleur urbains – Cahier #5 : Méthodes et outils de conception des projets Étude réalisée par Julien Bigorgne sous la direction de Paul Baroin. La question de l’ICU (Îlot de Chaleur Urbain) doit être intégrée en amont de la conception du projet urbain, au même titre que toutes les autres thématiques : paysage, réseaux, schéma de circulation, m² à bâtir, etc.

Rahm, P. (2020). Histoire naturelle de l’architecture. Pavillon de l’Arsenal.

Architecture et volupté thermique, op. cit.

Les solutions d’ombrage en ville. Adaptaville https://www.adaptaville.fr/media/article/guide-adaptaville-ombrieres-vf.pdf

Lokko, L. (2020, avril). Shady democracy : Shelter from the sun is a public resource. The Architectural Review. Shady democracy: shelter from the sun is a public resource – The Architectural Review Lesley Lokko a été curatrice de la Biennale d’architecture de Venise 2023.

Mestres, J.-M. (2021, novembre). Philippe Rahm : « La forme suit le climat ». Urbanisme. Philippe Rahm : « La forme suit le climat » – Urbanisme

Saout, T. (2021, juillet). Franck Boutté : « Learning from the South ». Urbanisme. Archives des Invité – Urbanisme

Voir Renzi, R. (1954). Guida per camminare all’ombra [Vidéo documentaire]. Bologna Today. « Guida per camminare all’ombra »: Sergio Zavoli, voce narrante del docu-film sui portici di Bologna|VIDEO

Traduit de Shade : The promise of a forgotten natural resource (op. cit.)

Porticoes : a 62 km-long asset | Portici. (2024). Porticoes: a 62 km-long asset | Portici

Valeurs modélisées pour une rue classique, bordée de bâtiments et plantée d’arbres de chaque côté.

Source : Saudreau, M. (2022). Le rafraîchissement des villes par les arbres. INRAE Institutionnel. Le rafraîchissement des villes par les arbres | INRAE

Marchand, L. (2025, juin). Canicule : la France est-elle absurdement contre la clim ? Les Échos. Canicule : la France est-elle absurdement contre la clim ? | Les Echos

Shade design for public places. Municipal Association of Victoria. Shade-design-for-public-places.pdf

Un parasol géant dans l’espace pour refroidir la planète ? France Inter. Un parasol géant dans l’espace pour refroidir la planète ? | France Inter

Auteur de la « Maison fond » (devant la gare du Nord à Paris), on adore surtout sa fausse piscine, sa façade d’immeuble ou d’hôtel particulier sur laquelle on peut grimper, ses escaliers en trompe l’oeil, et ses miroirs qui n’en sont pas vraiment.

Guide pratique : Végétaliser les parvis de gares. (2025). SNCF Gares & Connexions et AREP. 250521_Vegetalisation_WEB.pdf

APUR & Mairie de Paris. Îlots et parcours de fraîcheur à Paris en journée [carte géographique]. Carte des îlots et parcours de fraîcheur à Paris en journée

Projet européen « Cool Noons » : pour des parcours de fraîcheur en été. (2025, août). Chaude Couture – fabulism

Fabulism Studio. (2025). Projet Chaude Couture. Versailles, France. Chaude Couture – fabulism

Une vidéo 42 secondes représentant « le ballet des ombres » à Ferrare est disponible sur le site Le ballet des ombres – ibicity

Bloch, S. (2025). Shade : The promise of a forgotten natural resource. Random House. (op. cit.).

Baraud-Serfaty I., (2024). De quelle couleur sera la ville verte ?, Futuribles. De quelle couleur sera la ville verte ? – Futuribles

Denis, J., & Pointille, D. (2022). Le soin des choses. Éditions La Découverte.

Baraud-Serfaty I., (2024). Cartographie : Google Maps, et après ?, Futuribles. Cartographie : Google Maps, et après ? – Futuribles

Shadowmap Technologies GmbH, (2021). Shadowmap : carte ombre soleil [Logiciel d’application mobile]. https://app.shadowmap.org/?lat=43.29510&lng=5.38610&zoom=15.00&azimuth=0.00000&basemap=map&elevation=nextzen&f=29.0&hud=true&polar=0.52360&time=1762774038471&vq=2

Cheng, A. (2020). Shade mapping tool helps pedestrians dodge heat. Australian Government News. Shade mapping tool helps pedestrians dodge heat – Government News

Questionnaire Cool Noons. Ville de Marseille. Cool Noons – questionnaire long | Ville de Marseille

Citée dans le catalogue de l’exposition « + 4° Celsius entre toi et moi »

Shade The Sidewalks – Centro Le Centro PID Management Corporation (CPM) est une organisation « non profit » de « placemaking ».

Lavabre, E.M. Étude sur l’ombrage du Cacaoyer. In : Journal d’agriculture tropicale et de botanique appliquée, vol.6, n°12, décembre 1959. pp. 685-690. DOI : Etude sur l’ombrage du Cacaoyer

Échange avec Marc Juan, rédacteur en chef de la revue PLM (Production Laitière Magazine), le 14 octobre 2025.

Verleur A., (2019). Vos vaches ont-elles besoin d’un parasol ? PLM. Vos vaches ont-elles besoin d’un parasol ?

Adélaïde L, Chanel O, Pascal M. Évaluation monétaire des effets sanitaires des canicules en France métropolitaine entre 2015 et 2020. Bull Epidémiol Hebd. 2021;(12):215-23. Article – Bulletin épidémiologique hebdomadaire « L’analyse inclut les coûts médicaux directs (consultations, visites aux urgences, hospitalisations), les coûts indirects (perte de production) et la composante intangible qui représente la perte de bien-être et de qualité de vie pour le patient et son entourage (chagrin, peur, douleur, temps perdu…) »

« La perte de bien-être est approchée en considérant les restrictions d’activités associées au niveau de vigilance rouge. En effet, l’activation de ce niveau conduit par exemple à des recommandations sur l’évitement des déplacements et des activités physiques, le recours au télétravail, et à l’annulation d’événements. De plus, sur le plan physiologique, les températures observées en cas de vigilance rouge sont suffisantes pour induire des symptômes légers (fatigue, crampes, diminution des capacités cognitives…) chez la plus grande partie de la population ».

« Le réchauffement climatique rend les terrasses utilisables sur une période de plus en plus longue dans l’année » ( « En moyenne, au cours de la période sous revue, entre 2017 et 2023, le nombre cumulé d’heures d’ensoleillement à Paris entre avril et octobre, période de fonctionnement des terrasses estivales, a été supérieur de 254,3 heures par an à la moyenne de longue durée sur les mêmes mois, entre 1991 et 2021 (1 525,3 heures d’ensoleillement contre une moyenne de longue période de 1 271 heures) ». Ville de Paris – Les terrasses implantées sur le domaine public. (2024). Chambre régionale des comptes d’Île-de-France. ROD2 2024-0100 R VF23

« Paris à 50 °C » , un exercice grandeur nature pour se préparer aux chaleurs extrêmes. (2025, juillet). Ville de Paris. « Paris à 50 °C », un exercice grandeur nature pour – Ville de Paris

Gabellieri, N. A place in the shade? Shaded spaces as a domain of geographical research: a literature review (1990–2024). GeoJournal 90, 26 (2025). A place in the shade? Shaded spaces as a domain of geographical research: a literature review (1990–2024) | GeoJournal

Shade structures that help restaurant franchises maximize space : Shade Structures That Help Restaurant Franchises Maximize Space Le site ajoute : « Pour les franchises de restaurants souhaitant optimiser chaque mètre carré de leur espace, les solutions d’ombrage commerciales offrent une opportunité révolutionnaire de transformer des espaces extérieurs sous-utilisés en espaces de restauration rentables ».

Arango, T. (2019). « Turn Off the Sunshine » : Why shade is a mark of privilege in Los Angeles. The New York Times. ‘Turn Off the Sunshine’: Why Shade Is a Mark of Privilege in Los Angeles – The New York Times

Doussot, C. (2025). Municipales à Paris : David Belliard veut un « droit à l’ombre et à la fraîcheur » pour tous. Le Parisien. Municipales à Paris : David Belliard veut un « droit à l’ombre et à la fraîcheur » pour tous – Le Parisien

Bloch, S. (2025). Shade : The promise of a forgotten natural resource. Random House. (op. cit.).

Davis, M. (1997). The radical politics of shade. Capitalism Nature Socialism, 8(3), 35–39.

Wolff, J., & de Shalit, A. (2023). City of equals. Oxford: Oxford University Press. City of Equals Macktoom, S., Anwar, N. H., & Cross, J. (2023). Hot climates in urban South Asia: Negotiating the right to and the politics of shade at the everyday scale in Karachi. Urban Studies, 61(15), 2945-2962. Hot climates in urban South Asia: Negotiating the right to and the politics of shade at the everyday scale in Karachi – Soha Macktoom, Nausheen H Anwar, Jamie Cross, 2024

Gabellieri, N. A place in the shade ? Shaded spaces as a domain of geographical research: a literature review (1990–2024). GeoJournal 90, 26 (2025). op.cit.

L’article de Mike Davis met en lumière la relation entre la présence d’arbres d’ombrage et la marginalité dans les quartiers urbains de Los Angeles, soulignant le lien direct entre l’ombre et le revenu. Cette perspective a donné lieu à de nombreuses études évaluant l’emplacement des arbres d’ombrage et, plus largement, la présence d’ombre dans des contextes de marginalité ou d’exploitation. Plusieurs études ont mis en évidence le faible accès aux ressources d’ombre pour les segments les plus vulnérables de la population. La présence d’arbres d’ombrage ou d’autres solutions de protection solaire et thermique est souvent perçue comme une expression d’inégalité spatiale, influençant même les prix de l’immobilier et les processus de gentrification.

La professeure à UCLA (Los Angeles) Kelly Turner estime que l’ombre pourrait être le prochain investissement à long terme des États-Unis en matière de santé publique. Ce que l’eau potable et l’air pur étaient au XXème siècle, l’ombre pourrait l’être au XXIème siècle, marqué par les changements climatiques. cf. Bloch, S. (2025). Shade : The promise of a forgotten natural resource (op. cit.).

J. Carcopino, cité dans Heschong, L., & Guillaud, H. (1981). Architecture et volupté thermique. (op.cit.)

Baraud-Serfaty, I. (2023). Trottoirs ! Une approche économique, historique et flâneuse. Éditions Apogée.

Lorrain, D. (2005). Les pilotes invisibles de l’action publique. Dans Gouverner par les instruments (p. 163‑197). Presses de Sciences Po. Chapitre 4 : Les pilotes invisibles de l’action publique | Cairn.info

Defeuilley, C. (2017). L’entrepreneur et le prince : La création du service public de l’eau. Presses de Sciences Po.

Boudjenane, S., & Mangin, D. (2023). Rez-de-ville : La dimension du cachée du projet urbain. Éditions de la Villette. Rez-de-ville – Éditions de la Villette

Exhibition tour. (2025). Porch : An Architecture Of Generosity. Exhibition Tour — Porch: An Architecture of Generosity

L’exposition met en exergue cette citation de Rutherford Hayes, 19ème président des États-Unis : « The best part of this house is the veranda ? But I would enlarge it. I want a veranda with a house attached ! ».

Dans The Front Porch as Stage and Symbol in the Deep South (1985), Perry, R.L. écrit : « Le porche où on s’assoit ( « sitting porch »), répandu dans les maisons du Sud, témoignait de l’influence du climat chaud et humide de la région sur la vie et les habitudes sociales pré-modernes. La technologie a-t-elle rendu la véranda anachronique au XXème siècle ? Les Américains n’ont pas consciemment abandonné les vérandas dans les années 1950, mais c’est pourtant ce qui s’est passé. Au cours des trois dernières décennies, les rues ont été élargies et encombrées par des automobiles odorantes et bruyantes. Partout au pays, les habitants se sont donc réfugiés à l’intérieur pour regarder la télévision et contrôler la climatisation, et se sont réfugiés dans leur jardin pour des rencontres amicales ».

Dispositif #GourdeFriendly. Office de Tourisme de Marseille. Dispositif Gourde Friendly | Office de Tourisme de Marseille

Voir l’étude sur les Nouveaux Modèles Économiques Urbains (NMEU), réalisée par ibicity, Espelia et Partie Prenante : Modèles économiques et urbains | services urbains

Gaillard, C. (2025). Qui a tué la marquise ? VVGuide. Qui a tué la marquise ?

Des espaces extérieurs ombragés et rafraîchis contribuent toutes choses égales par ailleurs au confort d’été des logements. L’ombre se fait en partage… ou au détriment de son voisin. Jusqu’en 2019, les urbanistes de Los Angeles exigeaient une analyse de l’ombre de tout bâtiment qui surplombait de cinq étages le paysage environnant, craignant les ombres de cent pieds qui pourraient assombrir les jardins et les terrasses ensoleillées à proximité. cf. Bloch, S. (2025). Shade : The promise of a forgotten natural resource (op. cit.).

Cette photo illustre également l’importance de la « poétique de l’angle » dans la composition de la ville nouvelle de Ferrare, lors de l’Addition Hérculéenne. Voir Les trottoirs de Ferrare – ibicity

Tout savoir sur le Plan Local d’Urbanisme bioclimatique de Paris (PLUb). (2025). Ville de Paris. Tout savoir sur le Plan Local d’Urbanisme – Ville de Paris

Le climat futur en France : à quoi s’adapter ? Météo-France. Le CHANGEMENT CLIMATIQUE – METEO FRANCE