Mise à jour le 14 janvier 2026

Près de 70 % des Français se disent gênés par le bruit urbain1 et plus particulièrement 60 % des Français sont gênés par le bruit quand ils sont dans leur logement2. Les urbains sont particulièrement exposés à ces nuisances : une petite moitié d’entre eux est exposée à des niveaux sonores supérieurs à 60 dB3 .

Or l’OMS identifie des effets néfastes sur la santé à partir de 55 dB. Ces constats placent le bruit urbain comme un problème de santé publique important, qui mérite l’attention des aménageurs. Des conflits d’usages se cristallisent autour des bruits de certaines activités, comme le transport, les activités festives, les travaux, etc. Les bruits et la gêne sonore peuvent provenir de sources assez inattendues. En témoignent les tensions autour du développement du padel4, qui génère des niveaux sonores plus importants que le tennis, causant des gênes pour le voisinage. Celles-ci ont même été portées en justice, conduisant à Nice à la fermeture de terrains en janvier 2025. Ces litiges ont motivé la Fédération Française de Tennis à prendre ce sujet à bras le corps en commandant une étude acoustique – publiée en mars 2025 – pour mieux cerner les impacts sonores du padel et proposer des solutions.

Les nuisances sonores sont identifiées par l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) comme l’un des deux facteurs environnementaux les plus menaçants pour la santé humaine. Les réglementations européenne et française en matière de bruit foisonnent pour protéger la santé des populations exposées. L’enjeu sanitaire et social du bruit en ville commence pourtant à être bien documenté – et on estime qu’il est même comparable à celui du tabac56 – des instances et des acteurs sont mobilisés pour intégrer ce sujet à l’agenda des collectivités.

Mais le son n’est ni seulement bruit, ni seulement nuisance. Les sons peuvent être agréables, mélodieux et apporter une sensation de calme, de sérénité ou de plaisir. Les magasins et instituts de beauté ne s’y trompent pas et diffusent des sons d’ambiance comprenant des chants d’oiseaux, des clapotis de cours d’eau, perçus comme relaxants et agréables. La musique peut avoir un impact très direct sur l’état physique et mental, non seulement des êtres humains mais aussi des animaux. Une étude suggère que les animaux d’élevage produisent plus de lait quand ils écoutent de la musique classique, Beethoven en particulier. Cela s’explique par une production accrue d’ocytocine, causée par l’apaisement produit par la musique sur l’animal7 . Au-delà de l’amusement que peut susciter cette anecdote, elle attire notre attention sur l’importance de l’effet des sons sur nos états mentaux, physiques, nos relations sociales, et l’importance de s’y intéresser, notamment en ville, espace particulièrement bruyant.

À travers l’aménagement, l’acoustique, les espaces publics et les mobilités, comment respecter à la fois le caractère vivant de l’urbain et la tranquillité des habitants (humains et non humains) ? Comment les villes moyennes se saisissent-elles de ces enjeux pour agir sur la qualité de vie en ville ?

Pour étudier cette question, on rappellera quelles sont les sources de bruit en ville, quelles sont leurs conséquences sur la santé humaine et non humaine. Puis, on passera en revue différents leviers, réglementaires, politiques et techniques pour réduire l’exposition des populations aux nuisances sonores. Enfin, on explorera la possibilité pour l’urbain de produire des ambiances et paysages sonores plus harmonieux, plus agréables et fonctionnels.

Les nuisances et la pollution sonores sont les principales préoccupations en matière d’acoustique en ville. Le son est perçu en priorité comme une gêne, qui peut engendrer des problèmes de santé publique.

La plupart des sons que nous entendons en zone urbaine sont des sons d’origine anthropique (produits par l’homme ou par les technologies humaines). Ce sont ces types de sons qui sont souvent perçus comme des nuisances, des « bruits », en opposition, par exemple, aux chants d’oiseaux ou du vent dans les arbres, plutôt considérés comme des sons agréables.

Le son peut être défini comme un phénomène physique, une onde, qu’on caractérise avec sa hauteur, son niveau et son sens de déplacement. On mesure le niveau sonore en décibels, ce qui permet d’avoir une approche quantitative du son8 .

Selon l’Association Française de la Normalisation (AFNOR), le bruit est un « phénomène acoustique produisant une sensation auditive jugée désagréable ou gênante ». C’est un son qui dérange, qui déplaît. Le terme « bruit » porte donc, par définition, une connotation négative et subjective. Si bien que le service de l’animation Transition écologique de la métropole de Nantes, en charge de l’environnement sonore, préfère parler d’actions en faveur de l’amélioration de l’environnement sonore plutôt que de réduction des nuisances sonores ou du bruit.

La notion même de bruit suppose un jugement de valeur sur un son, et cette perception est subjective : elle ne repose pas seulement sur le niveau sonore. Le bruit peut alors être considéré comme une construction sociale à partir du filtre des normes et valeurs qui peut évoluer dans le temps, dans l’espace et en fonction des groupes sociaux. Anthony Pecqueux, sociologue spécialiste du son en ville, analyse les effets inattendus de la loi allemande de 1990 sur la protection contre les nuisances sonores urbaines9 . Cette loi, fixant des limites quantitatives, a conduit au dépôt de plaintes contre des crèches, certaines ayant même dû fermer ou installer des murs antibruit. Pour contrer cela, Berlin a légiféré pour que les sons des enfants soient tolérés. En 2011, le gouvernement fédéral a modifié la loi pour accepter les bruits d’enfants, les qualifiant de « musique vivante du futur », rendant alors toute plainte impossible.

La limite entre le bruit et le son s’avère être fine et difficile à définir, elle dépend de la perception du récepteur et ne se réduit pas aux aspects quantitatifs : selon qu’un son sera perçu comme désagréable ou agréable, on parlera de nuisance, voire de pollution sonore, ou alors d’un son relaxant, positif, voire « mélodieux ». Le bruit est une superposition d’un phénomène physique, le son, avec une perception subjective, qui s’explique culturellement, sociologiquement et individuellement. Le son demeure néanmoins un phénomène physique, que l’on peut objectiver, mesurer et quantifier. Au-delà d’une certaine intensité, le son deviendra physiologiquement gênant et posera des problèmes sanitaires.

Le « bruit » se définit comme les signaux parasites captés lors d’une mesure. Ce sont les signaux non-désirés, qui tendent à recouvrir le signal, c’est-à-dire ce qu’on cherche à mesurer. Cette définition ouvre des perspectives intéressantes concernant le bruit en ville. Elle éclaire la perception subjective de certains sons. Un bruit faible peut être agréable quand il donne de l’intimité – au restaurant par exemple – ou qu’il masque un autre son plus gênant, mais un bruit trop intense peut couvrir les voix dans une conversation et alors devenir gênant. Ici, nous utiliserons le terme bruit dans le sens qui lui est couramment donné et qui est utilisé par les experts auditionnés.

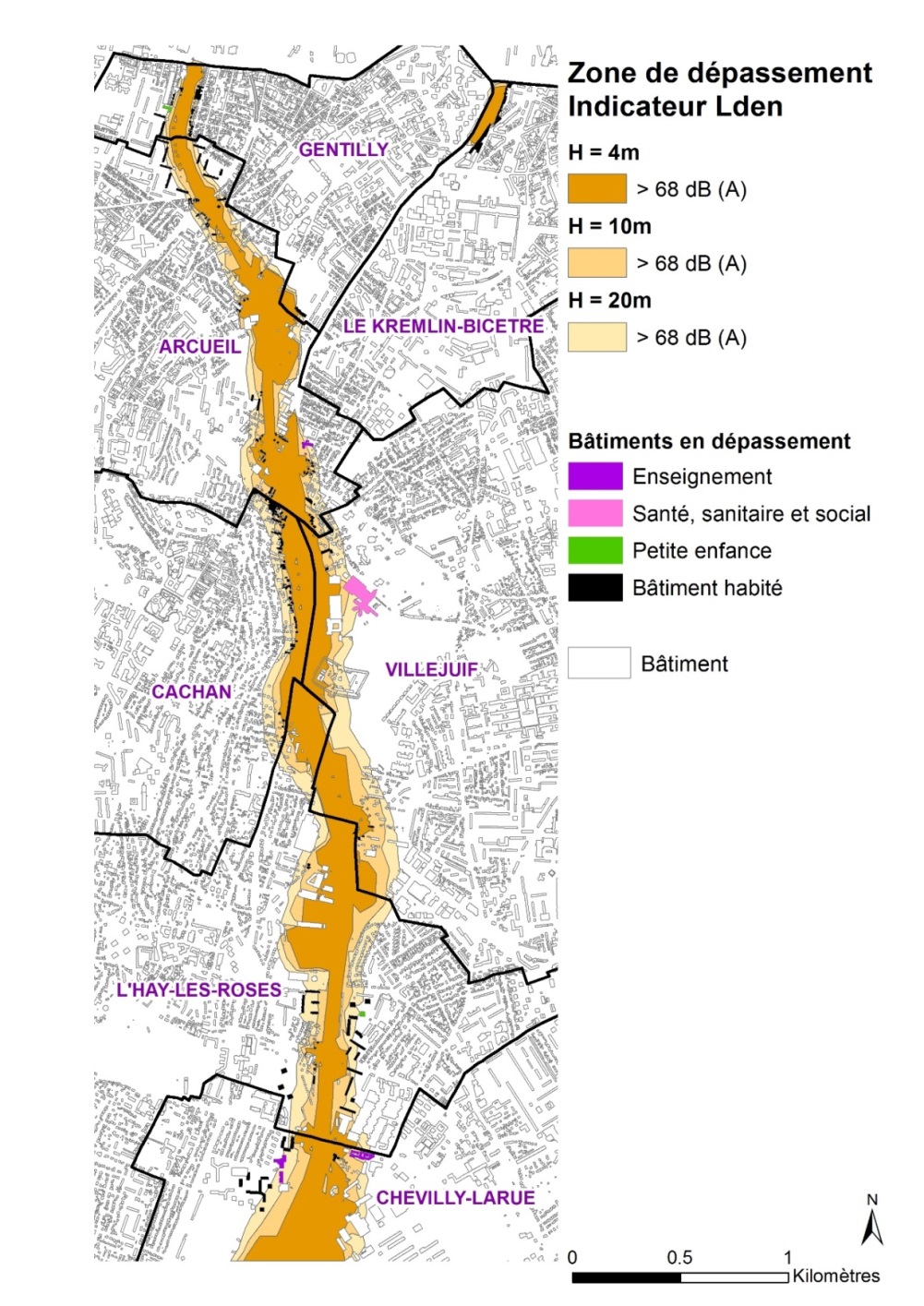

Le cadre urbain est spécifiquement touché par des niveaux sonores élevés voire trop élevés d’un point de vue sanitaire. Près de 40 % des Français des agglomérations de plus de 250 000 habitants sont exposés à un niveau sonore supérieur à 60 dB10 . Si un habitant sur deux résidant en région parisienne s’estime gêné par le bruit, c’est moins d’une personne sur trois en zone rurale11 . La législation européenne reconnaît d’ailleurs les zones urbaines comme particulièrement problématiques à ce sujet. C’est pourquoi, depuis 2002, la réalisation d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) est obligatoire pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants12 .

Les sons en ville peuvent provenir de différentes sources : les sons produits par des êtres vivants (biophonie), par des éléments naturels tels que la pluie ou le vent (géophonie) et les sons des machines produites par l’humain (technophonie). Ceux qui sont souvent catégorisés comme des nuisances sont bien souvent les bruits d’origine anthropique, mais ce n’est pas systématique : le chant du coq peut être perçu très négativement.

Les sources de bruit les plus problématiques en ville sont les bruits des transports, qui sont cités par 54 % des Français comme la principale source de nuisance. Selon les quartiers, les activités de construction peuvent aussi contribuer de manière significative aux nuisances sonores, les activités industrielles également. Les rassemblements sociaux sont également cités par 21 % de la population, notamment dans les zones densément peuplées13 .

Certains groupes sont particulièrement sensibles ou particulièrement exposés au bruit : les personnes vivant dans des quartiers populaires sont plus exposées au sein de leur logement à des nuisances sonores (59 % contre 34 % en moyenne)14 . Les étudiants sont aussi fortement concernés, puisque près de 7 étudiants sur 10 sont gênés par le bruit dans leur logement15 . Les enfants, les travailleurs exposés à plusieurs types de nuisances, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap y sont particulièrement sensibles16 .

Peut-on écouter le passé ?

En 1857, Edouard-Léon Scott de Martinville invente le phonautographe. Vingt ans plus tard, le Français Charles Cros invente le phonographe en 1877 et la même année, Thomas Edison dépose le brevet du premier appareil capable d’enregistrer du son. Il devient ainsi possible d’étudier les ambiances sonores des villes et de constater leurs évolutions.

Avant cette date, à quoi ressemblait le paysage sonore ? Des chercheurs ont élaboré un certain nombre de méthodes et de protocoles pour approcher le passé sonore, à la croisée entre musicologie, histoire de l’art, études littéraires, histoire, architecture et urbanisme17. C’est l’objet des sound studies, développées dans les années 1990-2000, dont l’historien français Alain Corbin est un des représentants18 . La chercheuse en littérature Aimée Boutin a publié en 2015 l’ouvrage City of Noise: Sound and Nineteenth-Century19 , dans lequel elle présente une méthodologie pour reconstituer le bruit urbain et la modernité européenne. En matière de bruit, toutes les archives sont les bienvenues : arts visuels, textes historiques et littéraires, architecture et plans de ville portent tous des informations sur l’ambiance sonore d’une époque. Olivier Balaÿ, architecte et professeur à l’ENSA de Lyon, a étudié l’impact des changements matériels dans l’environnement urbain sur la façon dont les villes ont pu sonner20 : le passage de ruelles étroites à de larges boulevards haussmanniens a par exemple sensiblement modifié la manière dont le son se diffuse.

Le paysage sonore et son évolution au fil du temps sont restés longtemps peu étudiés. Pourquoi cette partie sensorielle de l’histoire ne mériterait-elle pas son propre champ d’étude ? Alors qu’on reconstitue les paysages urbains au fil du temps, qu’en est-il des sons de la ville ? C’est la mission que se donne l’archéologie du paysage sonore, dont Mylène Pardoën est une pionnière. À partir d’un travail d’archives, allant de l’étude des testaments aux éléments retrouvés lors de fouilles archéologiques, elle reconstitue des ambiances sonores, pour imaginer le son des villes21 . Le projet Bretez22 est un exemple de cette méthode : à partir de la carte Turgot de Paris préparée par Louis Bretez en 1739, ce projet propose une reconstitution de l’environnement sonore du Vieux Paris, pour le secteur du Grand Châtelet23 .

Selon Olivier Balaÿ, les villes étaient tout aussi bruyantes dans le passé.

Les villes d’antan étaient au moins aussi bruyantes qu’aujourd’hui, si ce n’est plus. À Rome, dans l’Antiquité, la ville grouillait de bruits : les rues étaient pavées et le passage des chariots résonnait très fortement 24.

Olivier Balaÿ

Mais pourquoi le bruit et les nuisances sonores semblent avoir pris une telle ampleur dans les préoccupations des urbains contemporains ? Selon lui, l’évolution des paysages sonores tient plus à la nature des sons qu’à leur intensité. La ville était auparavant pleine de sons de métiers, d’animaux, de sons humains. Avec la révolution industrielle et le changement des formes urbaines, les sons sont devenus le bruit, une sorte de bourdonnement perpétuel.

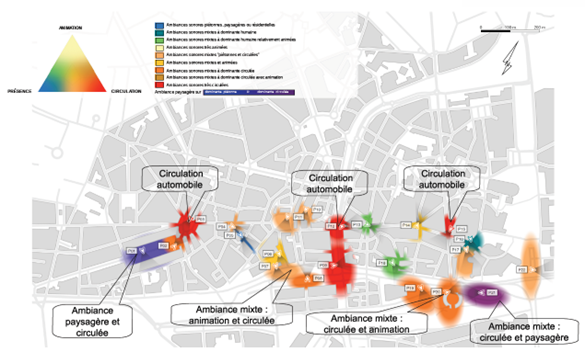

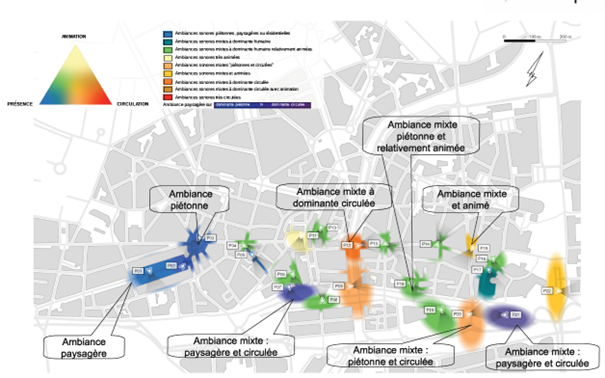

Nantes Métropole travaille sur les environnements sonores dans le cadre de ses actions sur la santé-environnement, au sein de la direction de l’Animation de la transition écologique. Il y a trente ans, Nantes a fait l’objet d’une étude pour analyser les paysages sonores de la ville25 . Du Château de Nantes jusqu’à la Loire, des chercheurs, Alain Léobon et Philippe Woloszyn, ont réalisé des enregistrements dans le quartier Feydeau/Commerce pour étudier sa composition sonore. Ils ont pour ce projet reçu un décibel d’or en 199326 . Ces lieux ont récemment été réaménagés, ce qui a inspiré l’idée de comparer les anciens enregistrements avec de nouveaux, réalisés dans les conditions urbaines actuelles. C’est la naissance du projet Soundscape Revisited.

À l’aide d’un logiciel qui analyse les enregistrements et peut classifier près de 200 événements sonores différents, les ambiances sonores des lieux entre 1992 et 2023, en soirée et en journée, ont pu être comparés.

Cette étude a permis de caractériser les ambiances sonores des différents points étudiés, montrant une évolution entre 1992 et 2023. Les évolutions des modes de vie depuis les années 1990, et la mise en œuvre des différentes politiques publiques (mobilité, espaces publics,…) ont modifié les environnements sonores. En trente ans, certains espaces autrefois très marqués par la présence automobile sont aujourd’hui des lieux calmes, avec des ambiances piétonnes, mixtes ou paysagères.

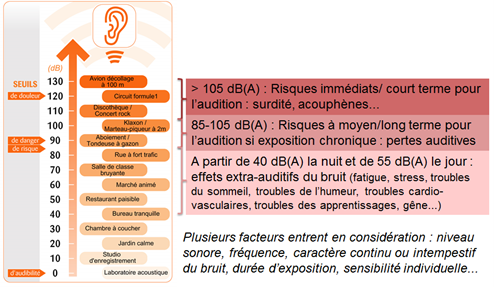

Si à partir de 80 dB, l’exposition prolongée au bruit cause des dommages sur l’audition, ce n’est pas seulement pour nos oreilles que le son peut devenir nocif. À partir d’une exposition à des niveaux sonores de 45 dB le jour et 30 dB la nuit27 , on estime que cela provoque du stress, de la fatigue chronique, des troubles du sommeil et, à terme, des problèmes cardiaques28 . Le Conseil National du Bruit (CNB) identifie également des effets subjectifs à l’exposition au bruit, c’est-à-dire qu’ils entraînent une gêne, perçue individuellement mais qui n’a pas forcément d’impact quantifiable sur la santé.

Un rapport de l’Ademe et du CNB publié en octobre 2021 propose une estimation du coût social du bruit29 . Ce dernier comprend les années de vie en bonne santé perdues du fait de l’exposition au bruit, mais également les autres impacts du bruit : perte de valeur du foncier, perte de productivité, troubles de l’apprentissage, tensions de voisinage, etc. Le coût social du bruit s’élèverait à 147 milliards d’euros par an. Cette estimation repose sur quatre facteurs : les coûts générés par le bruit des transports, de voisinage et ceux dans le cadre professionnel, auxquels s’ajoutent les dépenses de surveillance, d’information, d’études et de recherche consacrées au bruit. Le bruit du transport représente 68 % du coût social, les bruits de voisinage 17 % et les bruits en milieu professionnel 14 %. Ces chiffres comprennent donc les effets sanitaires et non sanitaires du bruit, évalués en tenant compte des coûts marchands (les dépenses directement quantifiables) et des coûts non marchands (estimés par la valorisation des années en bonne santé perdues).

Une exposition prolongée à un bruit trop important entraîne des conséquences sur l’ensemble du vivant, notamment sur la faune. Lors de la conférence « Écouter le vivant » qui s’est tenue à la Cité des sciences et de l’industrie le 8 avril 2025, Jérôme Sueur, éco-acousticien au Muséum National d’Histoire Naturelle, est revenu sur ces différents effets : les animaux subissent les mêmes effets sanitaires que les humains, auxquels s’ajoutent un excès de dépense énergétique, pour chanter plus fort, fuir, se déplacer en fonction des sources de bruit. Or, les espèces animales peuvent percevoir des fréquences que l’oreille humaine ignore, les niveaux sonores audibles par les espèces peuvent être inférieurs à ceux audibles par l’homme (l’homme n’entend qu’à partir de 0 dB, la chouette effraie perçoit des sons dès -14 dB). Le bruit touche aussi la santé des écosystèmes, puisqu’il altère les liens proie-prédateur.

Certaines études tendent aussi à montrer que la flore pourrait être perturbée par le bruit, mais ces résultats restent à consolider30 . À l’inverse, un écosystème en bonne santé est aussi un écosystème comprenant une diversité de sons qui témoignent de la variété des espèces présentes, de l’état de la forêt, etc.31 Un écosystème dégradé, notamment affecté par la pollution sonore, a un impact sur la santé humaine, une interdépendance soulignée par l’approche One Health qui intègre la santé animale, humaine et environnementale dans la gestion des enjeux sanitaires. Les sons de la nature ont d’ailleurs été, dès les années 1960 avec l’ouvrage Silent Spring de Rachel Carson, un révélateur des ravages du DDT – un insecticide utilisé au milieu du XXème siècle – sur les populations d’oiseaux. C’est encore aujourd’hui une manière de mesurer l’effondrement de la biodiversité. Stanislas Wroza, de l’Office français de la biodiversité, expose une méthode consistant à enregistrer des paysages sonores pour estimer la disparition des espèces d’oiseaux, dans une série de podcasts sur l’impact de l’effondrement de la biodiversité sur le paysage sonore, diffusée sur Arte Radio32 . Le silence peut alors être synonyme de mort et révélateur d’un dérèglement des écosystèmes.

Les continuités écologiques, essentielles au bon accomplissement du cycle biologique de la faune urbaine, peuvent être impactées par des nuisances et pollutions sensorielles, compromettant la vie des espèces. C’est le cas des pollutions sonore et lumineuse. Les concepts de trames blanche (espaces favorables aux espèces sensibles au bruit) et noire (espaces favorables aux espèces sensibles à la lumière artificielle) ont émergé. Si les communes urbaines s’emparent de plus en plus de la trame noire, les initiatives de trame blanche en ville restent rares, cantonnées aux zones rurales.

Pourtant, la biodiversité urbaine est aussi sensible face à la pollution sonore que la faune rurale. Comment, dès lors, aménager des espaces de calme en ville pour maintenir, voire restaurer, cette biodiversité ? À travers une expérimentation en partenariat avec la ville de Lille, le Cerema travaille à une méthodologie pour instaurer une trame blanche en ville. Ce projet est une première tentative mondiale d’instaurer une telle trame en contexte urbain. Le travail autour de l’impact du bruit en contexte urbain nécessite d’abord un travail sur les données. En effet, les données utilisées dans les cartes de bruit stratégiques (CBS) et qui nourrissent les plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) sont construites pour des préoccupations concernant les humains. Les impacts sur les animaux ne sont quasiment jamais abordés dans les PPBE.

Cette expérimentation a ainsi demandé la coopération entre plusieurs équipes et plusieurs spécialités : les équipes d’acousticiens du Cerema, qui travaillent plus généralement sur le bruit des infrastructures et l’impact sur les humains et les équipes d’écoacousticiens et bioacousticiens, du Cerema et du Bureau d’études Biophonia, qui sont plutôt des naturalistes et biologistes, ont travaillé ensemble sur ce projet. Un référent scientifique, Nathan Belval, participe au projet en tant qu’expert sur les enjeux plus sociologiques et culturels du son urbain. Romain Sordello, expert en trames écologiques au MNHN a également été associé au projet. Le projet a débuté à l’été 2024 et s’achèvera en juillet 2026, il s’articule autour de trois phases :

En 2020, la crise sanitaire du Covid-19 et le confinement ont changé, le temps de quelques mois, l’ambiance sonore des villes. Le premier confinement a rendu possible une expérience auditive inédite pour les urbains : un quasi-silence en ville.

D’après un rapport du Conseil National du Bruit publié en septembre 202033 qui rassemble différentes études conduites sur la perception de l’environnement sonore pendant le confinement, cette période a opéré un changement dans les perceptions qu’ont les urbains de leur environnement sonore. Une étude conduite par l’observatoire de la métropole de Lyon Acoucité sur l’Île-de-France, l’agglomération lyonnaise et l’agglomération nantaise, interroge ce ressenti et établit que les habitants ont noté une forte diminution de l’intensité perçue du bruit, toutes sources confondues. Il a été demandé aux personnes de noter de 0 à 10, l’intensité du son perçue avant et pendant le confinement et cette note est passée de 6,3 à 2,4 en moyenne. Cette baisse s’est accompagnée d’une hausse de la perception des sons d’origine naturelle pour 80 % des répondants, changements perçus positivement et décrits comme « agréables », « calmes » et « paisibles ».

En revanche, il semblerait que les personnes aient été plus irritées et dérangées par les bruits de voisinage, rendus plus perceptibles par l’absence (ou presque) de bruits extérieurs. 23 % des sondés ont déclaré avoir subi davantage de bruits de voisinage qu’en temps normal. Cela tend à renforcer l’idée que la perception d’un bruit tient davantage à son émergence (le contraste avec le bruit de fond) que son niveau sonore intrinsèque.

Le Centre d’information du Bruit (CidB) – une association loi 1901, centre de ressources sur les sujets de bruit et ambiances sonores – a également lancé une enquête en ligne au cours du mois de juin 2020 pour déterminer la manière dont les Français perçoivent leur environnement sonore et identifier leurs attentes et les actions possibles. Parmi les répondants, 57 % se déclarent plus sensibles à leur environnement sonore qu’avant le confinement et les trois quarts estiment qu’ils sont aussi acteurs de leur environnement sonore. La perception en ville des bruits de la nature a aussi fonctionné comme un révélateur de leur habituelle absence du paysage sonore urbain. Jérôme Sueur34, écologue et acousticien au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), décrit en 2020 le silence du confinement comme un silence qui n’est pas « absolu, qui n’est d’ailleurs pas désiré, mais un silence en partie habité par les autres et par les sons de la nature qui se révèlent aujourd’hui ». Cette période était un moment pour interroger notre rapport au bruit et au son en général. L’amélioration des environnements sonores se fait alors « par une réduction des bruits de nos machines, un usage plus raisonné de celles-ci, une augmentation des sons de la nature et une meilleure écoute de l’autre ».

La nature en ville peut justement modifier les espaces acoustiques urbains. D’une part, la terre dans laquelle pousse les végétaux absorbe le son et limite les échos. D’autre part, les parcs et jardins urbains servent d’habitat pour la petite faune urbaine et apportent les sons des animaux et de la végétation dont les bienfaits psychoacoustiques35 sont reconnus. L’expérience du confinement est très fréquemment citée par les acteurs comme un point de bascule sur la manière dont les urbains perçoivent leur environnement sonore. D’un non-sujet ou presque, la qualité des ambiances sonores urbaines est devenue une vraie préoccupation et l’envie de calme se fait ressentir dans les enquêtes sur ce sujet. Pourtant, le législateur n’avait pas attendu 2020 pour se saisir des nuisances sonores.

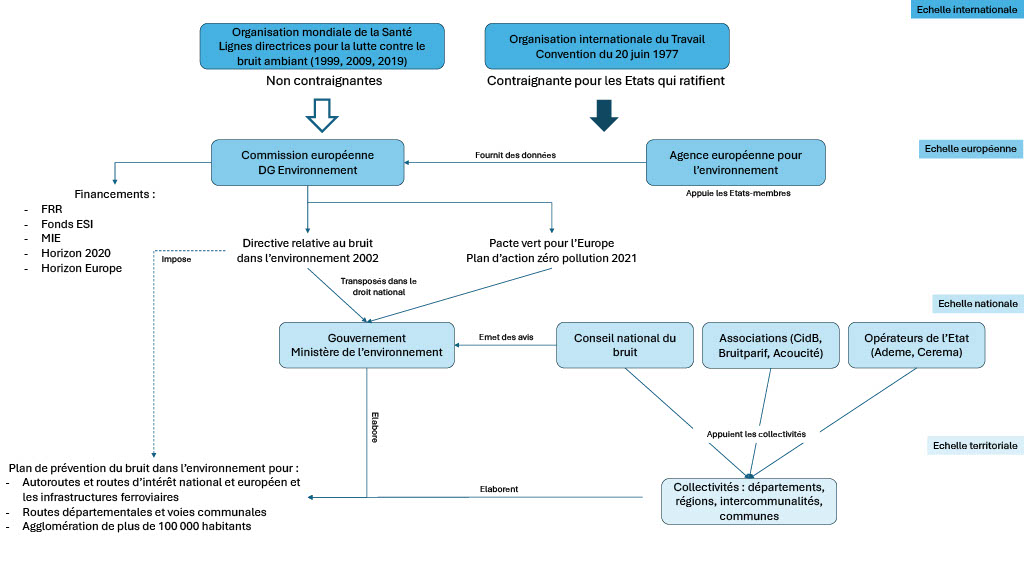

En matière de bruit, comme sur toute autre thématique, la hiérarchie des normes s’applique. Ainsi, les traités internationaux prévalent, puis le droit européen, la loi française, les décrets et les arrêtés. Les compétences en matière de bruit dans l’environnement reviennent aux États-membres, elles sont partagées en France entre l’État (préfectures), les intercommunalités (qui élaborent les plans), les communes (avec le pouvoir de police du maire) et elles respectent le principe de subsidiarité.

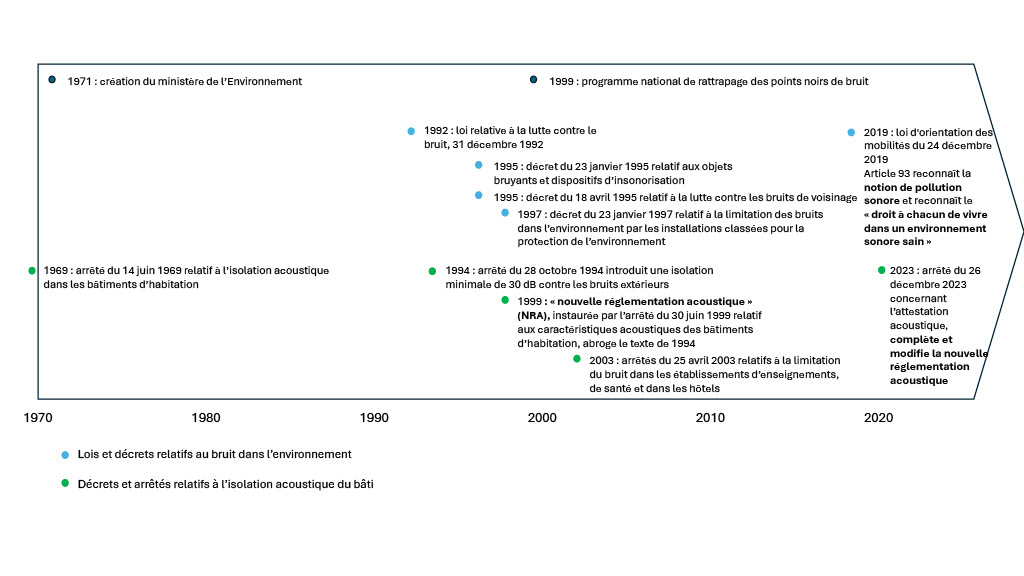

En France, la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a posé le cadre de la réglementation en matière de gestion des nuisances sonores. Son objectif principal est de prévenir, supprimer ou limiter l’émission et la propagation des bruits et des vibrations susceptibles de présenter des dangers, de causer un trouble excessif aux personnes ou de nuire à l’environnement. Ses ambitions sont déclinées dans plusieurs décrets au cours de la décennie 1990. Si un certain nombre de ces dispositions ont depuis été abrogées, cette loi a constitué une base et une première en matière de législation autour du bruit : plusieurs dispositions ont été intégrées dans le Code de l’environnement par l’ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code.

Depuis, la directive du Parlement et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement36 a été adoptée : elle définit les bases communautaires de la lutte contre le bruit dans l’environnement. Elle impose aux États membres l’élaboration de cartes de bruit et de plans d’actions.

Elle vise trois objectifs : permettre d’évaluer de manière homogène entre les États membres, l’exposition des populations au bruit ; réaliser et mettre en œuvre des plans d’actions pour prévenir cette exposition ; informer le public et lui permettre de prendre part au processus de décision. Cette directive vient répondre au besoin de données fiables et comparables au niveau européen et propose un cadre commun et cohérent pour agir contre les nuisances sonores au niveau européen.

Cette directive a été transposée en droit français en 2005 et figure dans le Code de l’Environnement37 . Il en découle l’obligation de réaliser des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants et pour les infrastructures de transport. Elle impose de produire des cartographies de l’exposition au bruit, à partir d’un ensemble de données et de modélisations, de proposer un plan d’action, qui prévoit et désigne des zones calmes pour favoriser le repos auditif.

La régulation du bruit s’incarne aussi par la réglementation au niveau de l’isolation acoustique des bâtiments. En la matière, c’est l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitations, dite « nouvelle réglementation acoustique » qui est en vigueur (avec des compléments et modifications par l’arrêté du 26 décembre 2023 concernant l’attestation acoustique). Il impose un certain nombre de règles en matière d’isolation acoustique – pour les constructions neuves uniquement – ce qui permet d’agir sur la réception des nuisances sonores et d’atténuer la gêne ressentie par les personnes à proximité de sources de bruit. Cette réglementation fixe des seuils ambitieux en ce qui concerne la construction neuve ; les rénovations ne sont pas concernées par ces normes acoustiques.

Ainsi, la régulation des bruits, des nuisances sonores et de l’isolation acoustique semble faire l’objet de nombreuses réglementations. Quelle est l’efficacité de ces règles ? Est-ce que le nombre de personnes exposées à des niveaux importants de bruit tend à diminuer ? Est-ce que les niveaux sonores mesurés en ville diminuent ?

Un rapport de la Cour des Comptes européenne du 15 janvier 202538 évalue les politiques de l’UE en matière de réduction des pollutions atmosphérique et sonore. Bien que des progrès soient notés pour la qualité de l’air, le rapport souligne que les actions contre le bruit ne semblent pas être une priorité et ne sont que partiellement mises en œuvre dans les politiques des villes évaluées (Athènes, Barcelone, Cracovie). Il est difficile d’évaluer les progrès en matière de réduction du bruit en raison des retards et des lacunes dans l’évaluation par les États membres. Le rapport pointe aussi une absence de planification et de coordination adéquates des autorités nationales et régionales pour lutter contre le bruit au niveau local.

Un rapport de suivi de l’objectif « zéro pollution » publié le 3 mars 2025 par l’Agence européenne pour l’environnement et la Commission39 place le bruit dans le trio de tête des sources de pollutions que l’UE ne parvient pas à réduire. L’objectif de réduire de 30 % le nombre de personnes perturbées par le bruit des transports à horizon 2030 semble difficile à atteindre selon les projections, qui évaluent cette réduction de 2 % (scénario prudent) à 23 % (scénario optimiste). Ces projections se basent sur des modélisations réalisées à partir du croisement des niveaux de trafic sur les différentes infrastructures de transport avec les qualités acoustiques des logements à proximité, pour estimer l’évolution du niveau sonore.

Fréquemment comparées, la pollution sonore et la pollution de l’air sont appréhendées de manières bien différentes par les politiques publiques. Historiquement, des associations régionales se sont organisées pour surveiller la qualité de l’air. Puis, le Code de l’environnement a établi un réseau national de surveillance de la qualité de l’air et prévu la mise en place d’un réseau de surveillance et d’évaluation à travers les nombreux observatoires de la qualité de l’air (les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air ou AASQA).

Celui-ci précise leur statut, leur fonctionnement et leurs missions. Les AASQA sont financées par les pouvoirs publics mais elles ont aussi des recettes affectées (une partie de la taxe sur les activités polluantes notamment). Ces mesures portent leurs fruits et la qualité de l’air a connu une amélioration globale significative au cours des 20 dernières années. À l’inverse, il n’existe en France que deux observatoires du bruit, Bruitparif et Acoucité, dont les fonctionnements, les financements et les missions diffèrent. Bruitparif intervient en île-de-France ; Acoucité intervient majoritairement dans l’agglomération lyonnaise, mais aussi dans d’autres métropoles souhaitant travailler sur la thématique du bruit en profondeur. Il n’existe pas d’autres observatoires du bruit en France, or les travaux de documentation, diagnostics, études et recommandations que réalisent Acoucité et Bruitparif sont cruciaux pour lutter contre les nuisances sonores et améliorer les ambiances sonores.

Malgré les succès mitigés des réglementations européennes et des plans nationaux, des initiatives locales montrent comment réguler le bruit en ville. Elles agissent sur la source, la propagation des ondes sonores et la perception du bruit par les individus.

Une première manière d’agir consiste à se concentrer sur la source de son, c’est-à-dire réduire le niveau sonore émis à la source. Par exemple, si l’on cherche à réduire le bruit émis par une infrastructure routière, on peut réduire la vitesse, équiper la chaussée d’un revêtement anti-bruit, interdire la circulation à certains types de véhicules particulièrement bruyants (les poids-lourds par exemple).

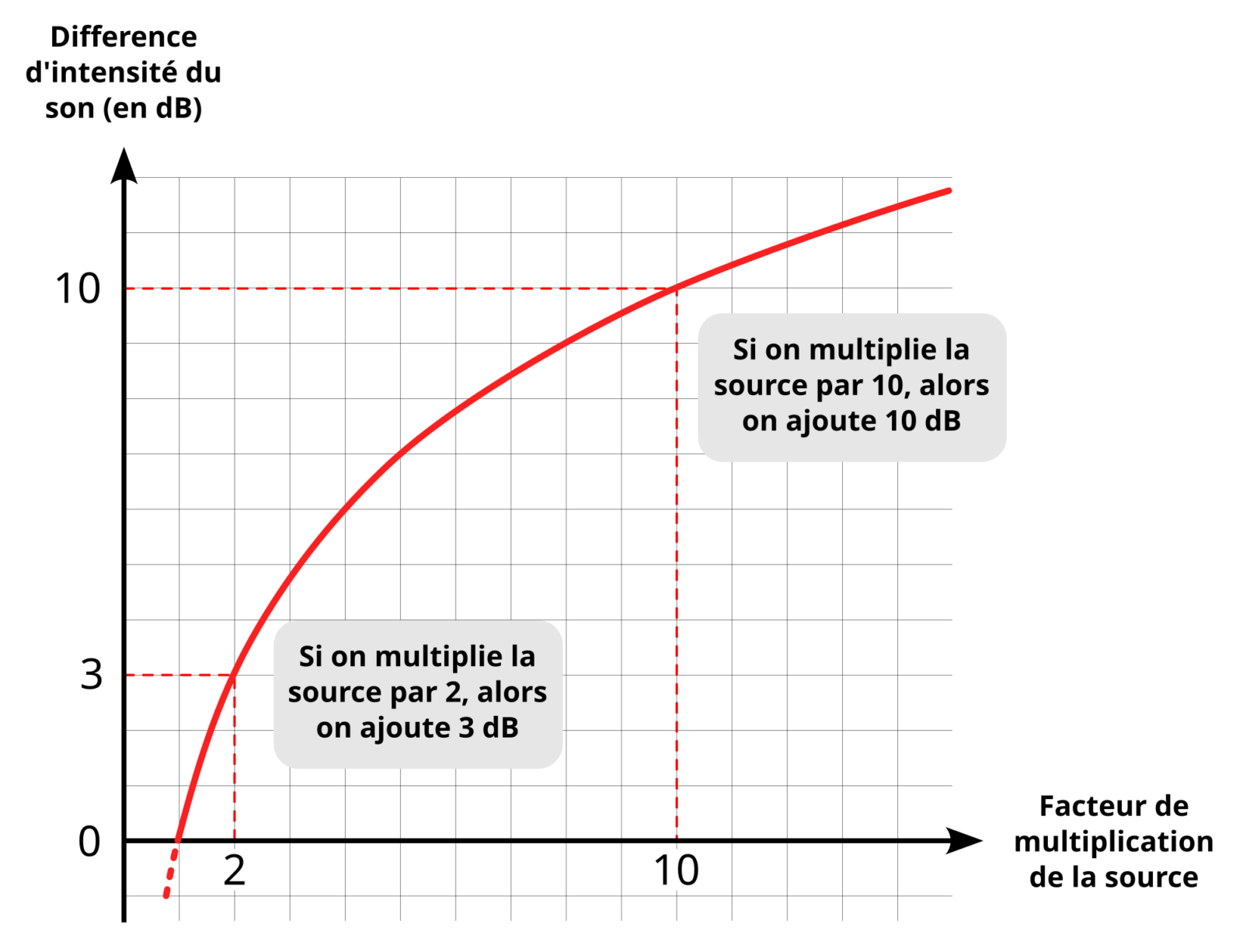

Toutes ces solutions ne se valent cependant pas en matière de réduction du niveau sonore. Les débats autour du passage à 50 km/h du périphérique illustrent bien cet enjeu : la réduction de la vitesse a-t-elle un effet significatif ? Existe-t-il d’autres solutions plus efficaces ? Bruitparif est à l’origine d’une étude évaluant les effets de la réduction de vitesse, et met en évidence une réduction du niveau sonore de 1,9 dB (A) en moyenne sur 24 heures, avec des variations significatives en fonction de l’heure et du jour de la semaine. L’étude met notamment en avant une réduction du bruit de 2,4 dB (A) la nuit, tous jours confondus. La baisse est donc plus significative à un moment où le bruit est aussi le plus gênant pour les personnes. La décision de la mairie de Paris a ainsi permis une réduction du niveau sonore.

Des collectivités ont retenu d’autres solutions pour réduire le bruit produit par un axe routier, comme la commune de l’Haÿ-les-Roses (94), traversée par l’autoroute A6.

La Ville a demandé et obtenu l’équipement de la chaussée d’enrobés phoniques, qui, la première année, ont permis une réduction de 8dB. À partir de 40 km/h – et a fortiori sur un axe autoroutier – les bruits de roulement sont la principale composante du bruit routier (ce sur quoi agit le revêtement phonique)41 . Néanmoins, les revêtements phoniques tendent à s’endommager plus rapidement que les revêtements classiques, ce qui peut générer un surcoût.

Il faut donc en tenir compte et mettre ce coût en balance avec la valeur socio-économique de l’exposition au bruit. Bruitparif a estimé que sur la période 2018- 2026, pour la portion de l’A6 qui traverse l’Haÿ-les-Roses, 61 millions d’euros d’externalités négatives ont pu être évitées, grâce à un investissement initial de 3,5 millions d’euros.

Agir sur la propagation des ondes sonores est un autre levier de réduction du bruit. Des solutions comme les murs anti-bruit et les merlons de terre – des ouvrages consistant en une levée de terre ou d’enrochement – bloquent la trajectoire du son, réduisant le niveau perçu. Bien qu’efficaces, leur application en ville est limitée par les contraintes physiques. Des innovations, telles que les murs anti-bruit végétalisés (où le substrat absorbe le son) ou les murs bas, sont développées pour faciliter un déploiement en milieu urbain.

Dès 1992 et la loi Royal42 , Nice s’est saisie des enjeux de nuisances sonores. Cette loi a obligé les collectivités à faire des classements sonores des voies routières. Les premiers plan Bruit ont ainsi été élaborés, avec une publication de cartes sonores en 1998. Depuis ces premières mesures, la métropole de Nice n’a cessé de s’équiper et de sensibiliser la population à ces enjeux. En 2019, elle a travaillé avec des sociétés pour développer des radars sonores pédagogiques, première en France, permettant d’alerter visuellement les usagers de la route sur les pointes de bruit.

Aujourd’hui, la métropole dispose d’une expérience et d’un certain recul sur ces questions. En 2025, elle finalise son quatrième PPBE43 et a toujours manifesté de l’intérêt pour expérimenter des mesures innovantes de réduction du niveau sonore urbain. Trois prototypes d’écrans bas ont été installés le long d’une voie routière, les uns à côté des autres, avec des caractéristiques techniques différentes, et des mesures ont été réalisées pour évaluer les performances respectives de chaque dispositif. Les baisses de niveau sonore perçues par les usagers du jardin d’enfants ainsi protégé sont estimées à 5 dB, tandis que celles pour les passants directement derrière les écrans peuvent atteindre 15 dB, prouvant ainsi leur très grande efficacité.

Cette expérimentation en matière d’installation de murs acoustiques bas a été couronnée de succès et récompensée en 2019 par un décibel d’or. Des initiatives d’aménagement urbain, sans cibler directement le bruit, influencent positivement l’ambiance sonore des espaces publics. Par exemple, la politique métropolitaine de verdissement réduit la place des voitures et augmente les surfaces végétalisées, ce qui peut diminuer le niveau sonore de 3 à 6 dB dans certaines zones. En revanche, l’usage des espaces végétalisés peut générer d’autres paysages sonores, avec des jeux d’enfants, des conversations, des activités diverses. La réfection des chaussées, notamment avec des enrobés phoniques, contribue également à cette réduction.

Quand tout a été fait pour réduire au maximum le bruit à la source et que l’on a dévié sa trajectoire de propagation, il reste à agir directement sur le récepteur pour atténuer le niveau sonore qu’il reçoit. Cela réside dans l’isolation acoustique des logements, à travers le remplacement des menuiseries, le travail sur les murs de façades, l’orientation du bâtiment et l’organisation des fonctions des logements selon les sources de bruit (les espaces communs et les couloirs peuvent être placés dans les zones les plus exposées au bruit des bâtiments pour protéger naturellement les appartements, par exemple).

En matière d’isolation acoustique, des réglementations existent depuis les années 1970. La réglementation aujourd’hui en vigueur est la « nouvelle réglementation acoustique » de 1999, mise à jour et complétée en 2023. Elle impose des normes d’isolation phonique des logements neufs. Néanmoins, les logements anciens et les opérations de réhabilitation ne sont soumises à aucune réglementation en matière d’acoustique, bien que les réhabilitations thermiques puissent être l’occasion de repenser l’isolation acoustique. Il faut toutefois prêter attention à ce que certains actes d’isolation thermique n’accentuent pas la gêne liée au bruit intérieur, en particulier de voisinage. Les matériaux biosourcés par exemple – comme les laines végétales, la paille, les granulats, les bétons végétaux – ont une qualité thermique documentée, tandis que leurs propriétés acoustiques sont mal connues et les référentiels sont en cours de mise à jour pour faciliter leur emploi44 .

Les gestionnaires d’infrastructures de transport sont tenus de protéger les riverains des nuisances sonores produites par le transport de voyageurs et de marchandises. À la fois la route, le fer et l’aérien produisent des niveaux sonores qui peuvent être importants, sur lesquels il faut agir pour limiter la gêne.

Pour le routier, les nouvelles infrastructures doivent répondre aux normes édictées par le Code de l’environnement et ne pas dégrader l’environnement sonore des riverains, qui doit rester en dessous de 57 dB. Quels sont les leviers que le gestionnaire de l’infrastructure peut activer ? L’exemple de l’élargissement de l’autoroute A57 à Toulon permet d’appréhender les différents outils qui peuvent être utilisés. Pour la société gestionnaire de l’infrastructure Escota, il était capital de porter une attention particulière aux nuisances sonores et à la gêne des riverains. En effet, ce chantier d’élargissement s’est conduit en zone dense et résidentielle et a demandé des actions concrètes : des murs antibruit, un programme d’isolation des façades et une communication approfondie avec les habitants45 .

Les infrastructures de transport ferroviaires sont aussi des sources de bruit importantes. SNCF Réseau, en tant que gestionnaire d’infrastructure, est donc responsable de la gestion des nuisances sonores. Elle remplit à ce titre trois missions : la résorption des points noirs du bruit ferroviaire (zones où un certain seuil de bruit est dépassé et sur lesquelles il faut agir en priorité)46 , l’accompagnement acoustique des projets de développement du réseau, et la gestion des plaintes des riverains. Les murs anti-bruit et l’isolation des façades sont des outils mobilisés pour protéger les riverains du bruit ferroviaire, ainsi que la modernisation de l’infrastructure qui réduit sensiblement les niveaux sonores.

Les nuisances sonores produites par un aéroport dépendent largement du lieu où il se situe : un aéroport en pleine campagne ne fera pas face aux mêmes enjeux en matière de gêne de riverains qu’un aéroport proche de zones urbanisées. En Europe et au Japon notamment, les réglementations en matière d’urbanisme sont matures et protègent assez strictement les riverains des potentielles nuisances sonores produites par un aéroport. Ce n’est néanmoins pas le cas de tous les pays et régions du monde. L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) définit une méthodologie d’approche équilibrée en quatre points47 en matière de régulation des nuisances sonores d’origine aéroportuaire. D’abord, elle formule des recommandations en matière de réduction du bruit à la source notamment via le renouvellement des aéronefs d’ancienne génération par des aéronefs moins bruyants. Le second levier correspond à la planification de l’urbanisme autour des aéroports, pour éviter la construction de bâtiments à usage sensible (comme des écoles ou des habitations) à proximité. Dans certaines zones plus exposées, des mesures d’aide à l’insonorisation des logements peut être mise en œuvre. Ensuite, le bruit peut être réduit en agissant sur les procédures d’exploitation opérationnelles. Enfin, et en dernier recours, des restrictions d’exploitation (restriction de certains aéronefs, couvre-feu) peuvent être mises en place.

Un autre axe d’action se concentre sur les facteurs psychologiques pour réduire la sensation de gêne, indépendamment du niveau sonore mesuré. La psychoacoustique étudie comment notre perception du son est influencée par des éléments physiologiques, cognitifs et contextuels. Par exemple, masquer visuellement une source de bruit ou introduire un son jugé plus agréable peut diminuer la gêne ressentie, à intensité sonore égale.

On peut agir sur le bruit directement avec les registres d’action évoqués précédemment, mais agir sur le bruit c’est aussi agir sur toutes les fonctions urbaines. Si l’action sur la voirie ou sur l’isolation acoustique paraissent assez naturelles pour lutter contre l’exposition aux nuisances sonores, d’autres registres d’action moins instinctifs peuvent être mobilisés.

Par exemple, agir sur la mobilité en ville, c’est aussi agir sur le bruit urbain. Une rue piétonnisée, c’est une réduction des niveaux sonores auxquels sont exposés les riverains. Des terrasses plus nombreuses ou ouvertes plus tard dans la nuit peuvent générer de la gêne. L’électrification de la flotte automobile peut aussi réduire le bruit d’origine routière, d’autant plus en ville où les vitesses de circulation sont plus faibles. En matière d’électrification, il faut néanmoins rester mesuré sur l’effet de la transition de la flotte automobile, puisque, comme nous l’a expliqué Éric Gaucher, président d’Acoustique & Conseil et vice-président du Cinov GIAC (syndicat des acousticiens), il faudrait que 90 % des véhicules circulants soient électriques pour diviser par deux les émissions sonores. Cela va donc dans le bon sens, mais il ne faut pas seulement compter sur les effets de l’électrification, d’autant plus que des voitures commercialisées ne sont pas complètement silencieuses… Leur discrétion ne serait d’ailleurs pas désirable pour des raisons de sécurité routière.

Les documents d’urbanisme et la programmation urbaine sont essentiels pour maîtriser l’exposition au bruit en ville, permettant de protéger les habitations et d’éloigner les activités sensibles des sources de bruit. L’ADEME soutient d’ailleurs cette intégration des enjeux acoustiques dans la planification urbaine, notamment via l’appel à manifestation d’intérêt PCAET et bruit, dont elle a tiré un guide48 pour intégrer les enjeux sonores aux politiques de transition écologique. Cette prise de conscience infuse dans les pratiques des maîtrises d’ouvrage. Depuis quelques années, la ville de Courbevoie s’est saisie de la question de l’acoustique. Alors que le bruit était appréhendé à travers les PPBE et les diagnostics acoustiques, l’urbanisme, l’aménagement et la conception des espaces publics n’intégraient pas les enjeux sonores. Hervé de Compiègne, adjoint au maire de Courbevoie en charge de l’urbanisme a impulsé cette ambition, à travers la décision d’intégrer systématiquement un acousticien dès la conception des projets urbains. Dans une ville très dense et bruyante comme Courbevoie, cette attention s’articule avec d’autres mesures, d’apaisement dans l’espace public, pour favoriser une forme d’équilibre dans les aménagements et sur les ambiances urbaines.

L’action des politiques publiques en matière de son se concentre sur la régulation de la nuisance et la réduction des niveaux sonores par la réglementation. Néanmoins, est-il possible d’agir sur l’acoustique et l’ambiance sonore des villes, en cherchant à améliorer la qualité des paysages sonores ? Le son est porteur d’une information, il peut avoir des qualités esthétiques et traduire une vitalité propre à l’activité urbaine. Comment dépasser la notion de nuisance et penser l’ambiance et l’environnement sonores ?

R.Murray Schafer, inventeur du terme « soundscape », est le fondateur de l’étude des paysages sonores, définis comme l’ensemble des sons d’un espace. Dans son œuvre Le paysage sonore. Le monde comme musique, il encourage l’étude systématique des paysages sonores, en soulignant leurs évolutions, du préindustriel (sons naturels et artisanaux) à l’industriel (sons plus anthropiques), et leur dimension patrimoniale. Son livre et le World Soundscape Project canadien visent à redécouvrir le monde par l’ouïe, en dépassant la primauté du visuel50 .

Bien que les bio-acousticiens utilisent toujours le concept de paysage sonore51 , l’urbanisme peine à intégrer les enjeux sonores dans l’aménagement. La recherche en architecture s’est emparée du sujet : Théo Marchal du laboratoire CRESSON a développé un outil logiciel de modélisation des ambiances sonores des espaces publics, accessible à tous. Cependant, cet outil n’est pas encore adopté par les professionnels de l’aménagement. Des recherches montrent que les problèmes de bruit sont souvent traités de manière quantitative et comme des corrections a posteriori, sans une approche proactive de la conception sonore52 .

Des éléments de l’ambiance urbaine commencent à rentrer dans les pratiques des aménageurs — tel que l’éclairage public et la conception lumière — mais la conception sonore des espaces urbains n’est pas encore une pratique répandue, malgré son importance dans la qualité des espaces urbains. Des chercheurs appellent de leurs vœux le développement du design sonore urbain : c’est notamment le cas de Philippe Woloszyn, pionnier des réflexions sur le son en ville et chargé de recherches au CNRS, qui a publié en 2021 un article justifiant de la pertinence et de la nécessité d’appréhender et de concevoir le milieu urbain à travers leur dimension sonore53 .

Les sons urbains ne sont pas seulement des nuisances ; ils sont essentiels à la fonctionnalité d’une ville. Anthony Pecqueux évoque une « oreille morale » chez les citadins, permettant d’adapter leur comportement. Par exemple, les voitures électriques sont désormais équipées de sons artificiels pour signaler leur présence aux piétons, soulignant l’importance informative du bruit. La Fédération des Aveugles de France54 milite pour une meilleure accessibilité des villes pour les personnes déficientes visuelles, notamment à travers la signalisation sonore – des feux tricolores, des transports en commun, mais aussi le son des véhicules individuels – et prône une amélioration de l’environnement sonore. Si cela concerne au premier chef les personnes en situation de handicap, tout le monde utilise les sons pour se repérer dans l’espace et adapter son comportement.

Traditionnellement, le bruit est défini en acoustique comme un son parasite par rapport au « signal », le son que l’on souhaite produire. Cette distinction devient complexe en milieu urbain. Qu’en est-il du klaxon ? Il est émis intentionnellement pour communiquer une information, agissant donc comme un signal. Pourtant, il est souvent perçu comme désagréable, le classant ainsi dans la catégorie du bruit. La ville est un territoire vibrant de sons issus de nos activités, qui portent des informations parfois essentielles aux fonctions urbaines, et en sont des caractéristiques fortes. Les territoires produisent un ensemble de sons qui leur sont propres, on peut reconnaître le paysage sonore de certaines villes, voire se repérer dans la ville, en fonction des sirènes, de l’emploi des klaxons, des sons générés ou non par des transports publics, les animaux dont on peut percevoir les chants ou les cris, etc. La ville d’Oslo par exemple, a une ambiance sonore relativement paisible et calme, notamment du fait de la large électrification du parc automobile norvégien55 et de la piétonisation de son hyper-centre.

Chaque lieu possède une ambiance sonore unique. En 1975, les chercheurs du World Soundscape Project, dont Murray Schafer, ont étudié et comparé les paysages sonores de cinq villages européens, dont Lesconil en France. Ces travaux ont été approfondis en 2000 par l’université de Turku, avec la collaboration du laboratoire pluridisciplinaire français CRESSON pour l’étude de Lesconil en Bretagne56 .

Cette volonté d’étudier et de restituer les particularités géographiques des ambiances et paysages sonores se prolonge dans le projet collaboratif et artistique Cities and Memory. Lancé en 2015 par Stuart Fowkes, ce projet propose une sonothèque sous forme de carte, qui rassemble des enregistrements du monde entier57 . Tous les mois, un thème est proposé et des sons sont collectés autour de celui-ci : le métro de Londres, la nature, la prière, l’espace, les lieux naturels, etc. Elle couvre aujourd’hui plus d’une centaine de pays.

Le patrimoine sonore urbain reste méconnu du public et peu mis en valeur par les institutions culturelles, contrairement à d’autres formes de patrimoine immatériel protégées par l’UNESCO. La reconstruction de Notre-Dame-de-Paris a marqué une redécouverte de ce patrimoine acoustique. Un groupe de travail « Acoustique », mené par Mylène Pardoën et Brian Katz, a étudié la cathédrale pour recréer son acoustique originelle. Ils ont réalisé des captations et des reconstitutions virtuelles, enregistrant même le son des gestes des artisans du chantier pour en conserver la mémoire. Mylène Pardoën, pionnière de l’archéologie sonore, avait déjà reconstitué des ambiances sonores pour des musées58 .

En parallèle des efforts pour réduire le bruit en ville, les municipalités envisagent de créer des « points d’ouïe », des lieux dédiés où les citadins pourraient écouter et apprécier le paysage sonore urbain, à l’image des points de vue. Le programme de rénovation urbaine du quartier de Saige, près de Bordeaux, prévoit l’aménagement de points d’ouïe dans le cœur de l’îlot pour permettre aux habitants de profiter de toute la richesse du paysage sonore, avec les éléments d’origine naturelle59 . À Lyon, le chercheur Gilles Malatray organise des balades sonores pour apprendre aux promeneurs à écouter leur ville et à en comprendre l’ambiance sonore. Son blog Desartsonnants recense de nombreuses ressources sur ce sujet60 .

La directive européenne de 2002, citée précédemment, qui instaure l’obligation de réaliser des cartes de bruit stratégiques, demande également aux collectivités de recenser, cartographier et prévoir des zones de calme. Cette partie de la directive promeut la notion de qualité de paysage sonore puisqu’au-delà de la réduction des nuisances, elle instaure la notion de zones calmes et reconnaît leur importance dans des zones urbanisées. Si certaines communes prêtaient déjà attention à l’aménagement de zones calmes dans les espaces publics, la directive impose la réflexion et la cartographie de ces espaces.

Un quartier populaire de la banlieue bordelaise, le quartier de Saige, situé à proximité de la rocade, fait l’objet d’une vaste opération de renouvellement urbain. Si les logements sont gérés par un bailleur social, la Métropole de Bordeaux s’attelle spécifiquement à l’aménagement des espaces publics. Initialement centré sur l’amélioration du cadre de vie et sur l’image du quartier, le projet a rapidement mis en lumière la problématique du bruit comme un enjeu majeur, étroitement lié à la qualité de l’air, à la suite d’études et de retours des habitants. Accompagnés par le bureau d’études acoustiques Gantha, les services de la métropole œuvrent à optimiser l’environnement sonore.

La méthodologie adoptée a mis au cœur l’habitant, avec un dialogue étroit avec l’amicale des locataires et les représentants des copropriétaires. Les retours d’expérience ont été partagés aux services concepteurs et gestionnaires et intégrés dès le lancement du projet. Puisqu’il est impossible de réduire la quantité de bruit globalement subie par le quartier dans le cadre de cette opération, à cause de la présence d’une rocade, la stratégie s’est orientée vers l’amélioration de la qualité de l’espace sonore par la création de « bulles de calme ». Ces zones de quiétude seront notamment aménagées au cœur de l’îlot, au sein d’une future coulée verte. Cette dernière reliera l’est et l’ouest du quartier à des espaces naturels existants. Le mobilier urbain sera également mis à contribution pour créer ces zones de calme et, lorsqu’il est possible, faire écran au son. Cette programmation a été élaborée en concertation étroite avec les habitants, via des balades de diagnostic et des ateliers participatifs, dont un spécifiquement dédié aux ambiances urbaines et sonores.

Sur ce quartier, se trouvent des lieux particulièrement sensibles aux nuisances sonores, notamment des écoles et un hôpital régional. Une autre particularité réside dans la hauteur des constructions qui pose des enjeux spécifiques en matière de nuisances sonores : selon l’étage auquel on se situe, le niveau sonore peut varier très sensiblement.

Le cabinet Gantha, qui accompagne Bordeaux métropole, a réalisé des modélisations démontrant que les écrans en bord de rocade protègent efficacement les étages situés en pied d’immeuble, tandis que les étages les plus élevés sont exposés à des niveaux sonores plus importants.

Le centre d’information sur le bruit (CidB) a développé, à la demande du ministère de la Santé, le label Quiet. Ce label est remis à des cantines, des crèches, des espaces publics, des parcs, pour lesquels des mesures en faveur de la quiétude ont été prises : des sonomètres dans les cantines, de la sensibilisation sur les nuisances sonores sur des plages. Ce label est une réponse aux mesures du Plan national Santé Environnement 4 (PNSE 4).

La douzaine de premiers lieux labellisés sont des plages, des parcs urbains, des équipements scolaires ou des crèches, des espaces médicaux et hospitaliers. La Seyne-sur-Mer, dans le Var, a par exemple fait labelliser la plage de la Verne, sur laquelle elle a instauré des horaires de quiétude par arrêté municipal, pour permettre aux touristes et citoyens de se reposer dans cet espace.

Les activités urbaines ont toutes – ou presque – un impact sonore : la mobilité, l’aménagement urbain, le commerce, le loisir, les lieux de consommation, l’entretien des espaces naturels, etc. Améliorer l’acoustique est donc incontournable pour améliorer la qualité de vie en ville. Les stimulations sonores sont omniprésentes et les urbains y sont soumis en permanence, à l’intérieur des logements, dans la rue, dans les transports… Tous les espaces ont une identité sonore et celle-ci peut exercer une grande influence, non seulement sur la santé des personnes, mais aussi sur la qualité des interactions sociales, sur l’envie ou non de venir habiter les espaces urbains, sur la possibilité pour la faune urbaine de partager nos espaces de vie…

La ville est ainsi un espace sonnant. Les sons de la ville peuvent être des nuisances, causant des troubles sanitaires et des enjeux de santé publique, ou constituer un son agréable, relaxant, mélodieux. Le son n’est pas qu’une nuisance, mais il peut rapidement le devenir, d’autant plus dans des espaces de forte densité de personnes et d’activité.

C’est pourquoi les villes et les acteurs de l’aménagement du territoire se saisissent de ces enjeux. Depuis la crise sanitaire et le confinement, les urbains ont touché du doigt l’apaisement de l’espace sonore de la ville et y ont pris goût. En réduisant le son émis à la source, en agissant sur sa propagation dans l’espace et en protégeant individuellement les personnes de niveaux sonores trop importants, les aménageurs de la ville peuvent réduire significativement la gêne et les conséquences sanitaires d’une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés.

L’approche par les nuisances sonores et par les conséquences sanitaires est souvent privilégiée, parce qu’elle est efficace pour mobiliser et parce que l’on connaît les outils et méthodes pour agir sur elles. Néanmoins, le caractère bruyant de la ville est aussi conséquence de sa vitalité, de la richesse des activités qui y sont pratiquées. Travailler l’environnement sonore d’un espace revient certes à abaisser les niveaux sonores quand ils sont trop élevés, mais aussi à valoriser certains sons parce qu’ils ont un sens particulier, une valeur patrimoniale ou esthétique, à installer des espaces de calme, et d’autres qui seront plus adaptés à des activités dynamiques.

À ce titre, les exemples internationaux montrent que cette préoccupation se retrouve dans de nombreux pays. L’association Quiet Parks International labellise des espaces naturels particulièrement calmes. Pour la première fois en 2020, l’association a accordé la certification Urban Quiet Park au parc national de Yangmingshan, au nord de Taipei à Taïwan61 . Le calme est valorisé dans de nombreuses cultures comme apaisant et agréable. Le rapport au dérangement causé par le bruit est aussi culturel et varie d’un pays à l’autre62 . Une étude tend à montrer que les Anglais et les Allemands sont plus tolérants face aux bruits de leurs voisins, tandis que les Japonais y prêtent plus attention et cherchent eux-mêmes à limiter le dérangement pour les autres. Le bruit n’est pas seulement une question de son, qu’on peut définir comme une notion de physique : il s’y ajoute une strate sociologique, culturelle et normative qu’on ne peut négliger lorsque l’on veut agir sur l’ambiance sonore des villes.

L’intensité des sons se mesure en décibel sur une échelle allant de 0 à 12063 . Le seuil de référence (0 dB) correspond au niveau de pression acoustique minimal pour qu’un son puisse être perçu par l’oreille humaine. 120 dB correspond à la limite supérieure des bruits usuels de notre environnement, c’est aussi le seuil de douleur, différent du seuil de risque pour l’audition, qui est de 80 dB. C’est sur ce dernier que la réglementation « bruit au travail » se base : à partir de 80 dB, l’employeur doit mettre en œuvre des actions pour protéger ses employés.

Le décibel est une pression acoustique qui évolue selon une échelle logarithmique (contrairement aux degrés Celsius par exemple, qui évoluent de manière linéaire) : c’est-à-dire qu’une augmentation de 10 dB correspond à une multiplication par 10 de l’intensité sonore.

Pour réduire les nuisances à la source, des écrans acoustiques ont été installés sur les 8 kilomètres de voie. La décision a été prise de les installer le plus tôt possible dans les travaux contrairement à ce qui se fait habituellement pour protéger les riverains des bruits de chantier. Cette approche, qui présente des enjeux techniques supplémentaires, a néanmoins permis de réduire significativement la gêne produite par le chantier dans un premier temps, et par le trafic supplémentaire généré par l’élargissement dans un second temps. La stratégie a été particulièrement appréciée par les habitants.

En parallèle, un programme d’isolation des façades a été lancé pour protéger chaque habitation éligible par un remplacement des menuiseries. Sur ce chantier, plus de 3000 logements pouvaient prétendre à une protection individuelle. Ce programme a été lancé dès le début des travaux, pour les mêmes raisons que les écrans acoustiques.

Sur l’ensemble du chantier, la communication avec les riverains a été une priorité du concessionnaire. Grâce au réseau de comités de quartier déjà dense dans la ville de Toulon, Escota a pu être présent dans toutes les réunions et informer les habitants à intervalles réguliers de l’avancement des travaux. Cette démarche a été complétée par du porte à porte et la distribution de documentation aux quartiers directement concernés. Cette démarche a porté ses fruits en permettant aux riverains d’anticiper les nuisances et désagréments selon l’avancée du chantier, et d’être avertis au préalable, désamorçant bon nombre de tensions.

L’OACI définit une méthodologie d’approche équilibrée à travers quatre leviers, pour agir sur les nuisances sonores autour des aérodromes64 .

64 résultats

IFOP, « Le comportement et les attentes des Français face aux nuisances sonores », mars 2022 En savoir plus

Batinfo, « Nuisances sonores : 6 Français sur 10 entendent régulièrement les indiscrétions de leurs voisins, selon une étude Rockwool – Ipsos », décembre 2024 – En savoir plus

CGDD, « Les bruits et les nuisances sonores », juillet 2020 – En savoir plus

Franck Binisti, « Le padel face aux nuisances sonores : la FFT publie une étude technique » Padel Magazine, mars 2025 – En savoir plus

Ademe, « 147 milliards d’euros : c’est le coût social du bruit en France, par an ! », communiqué de presse – En savoir plus

Vie publique, « Tabac, alcool, drogues illicites : une estimation de leur coût social », août 2023 – En savoir plus

Margaux Blanc, « Selon une étude, les vaches produisent plus de lait lorsqu’elles écoutent Beethoven », Science Post, octobre 2023 – En savoir plus

Pour en savoir plus, voir l’annexe 1 « Mieux comprendre la notion de décibel »

Pecqueux, Anthony, « Le son des choses, les bruits de la ville ». Communications, 2012/1 n° 90, p.5-16. CAIRN.INFO – En savoir plus

INSEE, « Les conditions de logement en 2013. Enquête Logement – Insee Résultats », n°176, 2016 – En savoir plus

Voir les détails de la réglementation en infra.

À ce sujet, voir le podcast issu de l’enquête conduite par des étudiants de l’IFG dans le 17ème arrondissement de Paris.

ANRU « Les Français dans leur quartier. Baromètre – vague 3 », janvier 2024

Conseil national du Bruit, « Les effets sanitaires du bruit », septembre 2017

Boutin Aimée, « La ville sonore : quelles sources pour l’histoire du bruit urbain ? » Épistémocritique, La Revue, volume 19 Quelles sources pour l’histoire des sens ? – En savoir plus

Corbin, Alain, Les cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXème siècle, Paris, Albin Michel, 1994.

Boutin, Aimée, City of Noise: Sound et Nineteenth-Century Paris, Urbana-Champaign, University of Illinois Press,2015

Balaÿ, Olivier, « The Soundscape of a City in the Nineteenth Century », in Ian Biddle et Kirsten Gibson (dir.), Cultural Histories of Noise, Sound and Listening in Europe 1300-1918, Londres, Routledge, 2017, p. 221-234.

Wicky Erika, Pardoen Mylène, « Archéologie du paysage sonore: Entretien avec Mylène Pardoën», Epistémocritique, La Revue, volume 19 Quelles sources pour l’histoire des sens ? – En savoir plus

Pour en savoir plus : voir l’interview qu’elle nous a accordé sur notre site Internet (octobre 2025)

Mathé, Nicolas, « La ville d’aujourd’hui est-elle plus bruyante que celle d’hier ? », Le Journal Toulousain, juillet 2016. – En savoir plus

Léobon, Alain, « La qualification des ambiances sonores urbaines », Sci. Soc., 3 1 (1995) 26-41 – En savoir plus

Prix créé par le Conseil National du Bruit en 1995 et organisé par le CidB, pour récompenser les innovations autour du bruit et des ambiances sonores. Voir la vidéo

DRASS Rhône-Alpes, « Les effets du bruit sur la santé », 2009

Conseil national du Bruit, « Les effets sanitaires du bruit », septembre 2017

ADEME, « Le coût social du bruit en Estimation du coût social du bruit en France en analyse de mesures d’évitement du coût social du bruit et de la pollution de l’air », octobre 2021. Voir le site

Une étude tend à montrer que les plantes pourraient « entendre », elle a notamment observé la réponse de plantes au son des ailes des pollinisateurs, qui produiraient alors un nectar plus sucré en réponse à ce son : Veits et al, « Flowers respond to pollinator sound within minutes by increasing nectar sugar concentration », décembre 2018. Voir l’étude

Judrin, Claire « Chauves-souris, les sentinelles de la forêt », D’après Les fantômes de la nuit : Des chauves-souris et des hommes de Laurent Tillon publié par ACTES SUD. Découvrir

Desnos, Jeanne-Marie, « Le chant de l’extinction », ARTE Radio, 2024

Conseil national du Bruit, « Confinement et déconfinement: quelles conséquences sur l’environnement sonore et sa perception par la population », septembre 2020. Voir le fichier

Le Monde, « Jérôme Sueur : « Cette crise doit nous apprendre à protéger l’autre de nos bruits », mai 2020 – En savoir plus

voir infra.

Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. En savoir plus

Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. En savoir plus

Cour des Comptes européenne, « Rapport spécial. Pollution urbaine dans l’UE. Les villes sont entre trop bruyantes, mais l’air y est plus pur », février 2025. Télécharger le fichier

Agence européenne pour l’Environnement, « Zero pollution monitoring and outlook 2025 », mars 2025 – En savoir plus

SDES, « Opinions des Français sur l’environnement en 2023 », octobre 2024 – En savoir plus

Le Francilophone, « Spécial Revêtements phoniques », lettre d’information de Bruitparif, n° 43, deuxième trimestre 2023. En savoir plus

Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit – En savoir plus

Métropole Nice Côte d’Azur, « Participez au Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE-4) de la Métropole Nice Côte d’Azur », janvier 2025. En savoir plus

Un exemple d’utilisation de terre crue pour isoler phoniquement un bâtiment : France info, « Urbanisme : les matériaux, un rempart contre les nuisances sonores», octobre 2024, https://www.franceinfo.fr/societe/urbanisme-les-materiaux-un-rempart-contre-les-nuisances-sonores_6834002.html & Cerema, CSTB, « Propriétés acoustiques des matériaux biosourcés », 2018. Voir le rapport

Pour plus de détails sur ce projet, voir l’annexe 2.

Bruit.fr, « Résorption des points noirs du bruit des transports terrestres » – En savoir plus

Pour en savoir plus, voir l’annexe 2.

ADEME, « Convergence des actions Bruit, Climat, Air, Energie pour une planification performante», octobre 2023. En savoir plus

Schafer Murray, 1977

Schafer Murray, The Tuning of the World: toward a Theory of Soundscape, 1977, University of Pennsylvania Press

Grinfeder Elie, Lorenzi Christian, Haupert Sylvain, Sueur Jérôme. « What Do We Mean by “Soundscape”? A Functional » Frontiers in Ecology and Evolution, 2022, 10, pp.894232. En savoir plus

Manola Théa, Geisler Elise, Tribout Silvère, Polack Jean-Dominique, « Quelle place du sonore dans la production urbaine ? Éclairage par les postures et pratiques professionnelles dans le cadre du diagnostic sonore urbain » Entre controverses environnementales et projets d’aménagement: le paysage à l’épreuve des sens, décembre 2018. En savoir plus

Woloszyn Philippe, « Le design des sons de l’urbain » Frank Pecquet,; Paul Design Sonore. Applications, méthodologie et études de cas, Dunod, pp.39-47, 2021, Hors Collection, 978-2100810680. halshs-04252942. En savoir plus

Fédération des aveugles de France, « Accessibilité » – Lire la source

La Fabrique de la Cité, Portrait de Oslo: à l’avant-garde de la décarbonation urbaine. Octobre 2024. Voir le fichier

McOisans J., « Lesconil : ethnologie sonore revisitée d’un port breton», Le Cresson veille et recherche…. février Consulté le 23 juillet 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qs97

Page d’accueil du site internet Cities and Memory

Pour en savoir plus, consultez l’encadré et l’interview qu’elle nous a accordée sur notre site Internet (octobre 2025)

Pour en savoir plus, voir l’encadré ci-dessous.

Page d’accueil du site internet Desartsonnants

Ward Terry, « Les «parcs silencieux», ces espaces naturels épargnés par la pollution sonore », National Geographic, décembre 2025. En savoir plus

Thomas, John Russell, « A cross-cultural survey of noise annoyance: a comparison between Britain, Germany and Japan », in : Noise as a Public Health Problem: Proceedings of the Fourth International Congress, 1, (pp.871- 874), juin 1983. En savoir plus

Pour en savoir plus cliquez-ici

32 résultats