Mise à jour le 27 novembre 2025

Avec ses 47 millions d’habitants, l’Espagne fait partie des 10 pays les plus peuplés d’Europe. Le pays est divisé en 17 communautés autonomes1 (Andalousie, Galice, Catalogne, etc), aux niveaux d’autonomie variés. Le Pays basque espagnol est l’une des plus autonomes : en particulier, le gouvernement basque lève lui-la quasi-totalité des impôts (impôt sur le revenu et sur les sociétés, TVA, impôt sur le patrimoine et les successions). En échange, le gouvernement basque verse un quota à l’État – le « cupo », négocié tous les cinq ans et actuellement établi à 6,24 % du PIB du Pays basque espagnol – pour contribuer à toutes les charges qu’il n’assume pas (défense et représentation diplomatique notamment)2 .

Après la mort de Franco et la fin de la dictature en 1975, l’Espagne cherche à se reconstruire. Au Pays basque espagnol, les transports font partie des sujets majeurs, les acteurs du territoire voulant devenir référents sur le sujet.

En 1979, les statuts de Guernica établissent que la communauté autonome du Pays basque a la compétence exclusive sur les chemins de fer, transports terrestres, maritimes, fluviaux, ports, héliports, aéroports assurant des dessertes dont l’origine / destination se situe au Pays basque.

Pour le reste, c’est l’État central qui possède la compétence, avec l’exploitation par la Renfe par exemple pour le ferroviaire.

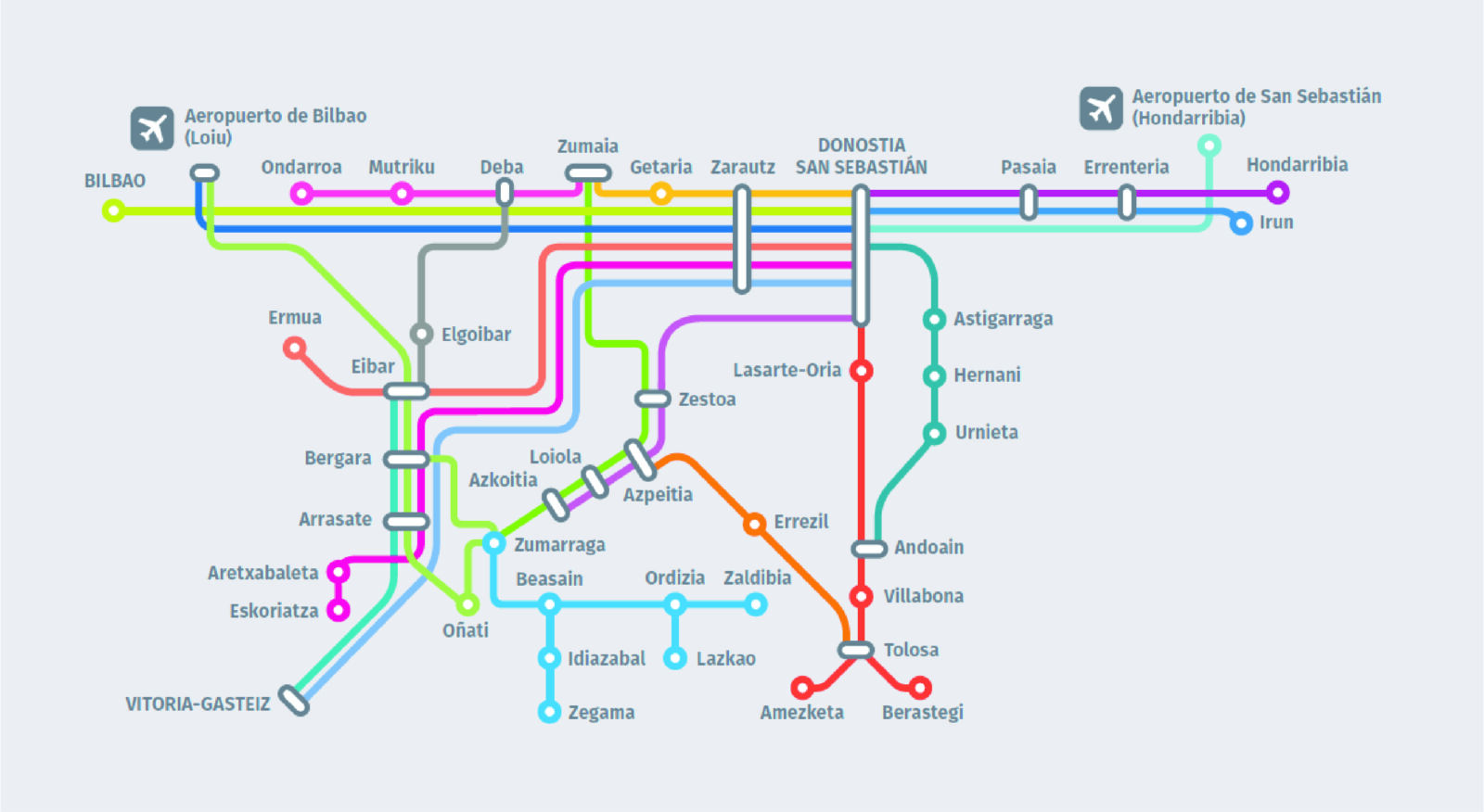

Étudier ce territoire du point de vue des transports est d’autant plus intéressant que le corridor d’une centaine de kilomètres séparant Irun (à la frontière française) de Bilbao est peuplé d’un million d’habitants, offrant une densité tout à fait particulière qui facilite le succès du système de transports au regard de leur fréquentation. Aujourd’hui, le Pays basque espagnol est une source d’inspiration dans le domaine de la mobilité pour le transport collectif notamment routier, à l’échelle nationale et européenne.

Entre 2024 et 2025, les trois capitales d’Euskadi3 – Bilbao, San Sebastian et Vitoria – ont instauré une ZBE (Zona de Bajas Emisiones – l’équivalent des Zones à Faibles Émissions (ZFE)) et généralisé le 30 km/h. Bilbao était déjà en 2020 la première ville au monde de plus de 300 000 habitants à limiter la vitesse à 30 km/h sur toutes les routes de son territoire4 .

Sur l’ensemble du Pays basque espagnol, la part modale de la marche s’élève à 42 %. Évidemment, cette moyenne revêt des disparités selon les territoires (60 % à Bilbao) mais demeure importante, comparativement aux territoires français : côté Pays basque français, celle-ci est de 15 % et en France, seule la région francilienne – particulière en tous aspects – atteint les 40 %5 .

Si l’on zoome sur cette pratique, plusieurs raisons expliquent sa part modale très importante : les caractéristiques socio-démographiques (notamment la part importante de seniors : 25 % de la population) et la forme urbaine (relief et densité y compris dans les petites villes). Cela se vérifie largement dans des villes comme Bilbao et San Sebastian, qui comptent parmi les quartiers les plus denses d’Europe. En particulier, Bilbao est une ville très dense, avec des quartiers allant de 15 000 à 25 000 hab / km² – ce qui correspond à peu près à la ville de Paris (20 000 hab / km²).

Toutefois, il serait regrettable de réduire le succès du système de transports du Pays basque espagnol à sa densité de population, car la ville de San Sebastian par exemple, avec ses 3 100 hab / km², demeure beaucoup moins dense que les 10 principales métropoles françaises, se plaçant derrière Strasbourg et Toulouse. Pour autant, le nombre de trajets en transports collectifs (routier et ferroviaire) y est aussi important qu’à Londres (dont la densité est de 5 500 hab / km²) : 194 voyages par habitant par an en 2024 contre 200 pour la capitale anglaise. Ainsi, la densité ne suffit pas à y expliquer la part modale de la marche.

Parallèlement, l’Espagne en général a une forte culture de l’espace public. Ce dernier est naturellement pensé pour le piéton, même dans les villes moyennes et petites. Par exemple, dans une autre région, à Pontevedra en Galice, le piéton est très largement prioritaire des politiques publiques depuis de nombreuses années via la politique « Mejor a pie » (Mieux à pied) qui défend que « La movilidad peatonal es la forma más saludable y natural de desplazarse » (La marche est la forme la plus saine et naturelle de se déplacer) et « La movilidad peatonal debe tener, como mínimo, la misma importancia que la movilidad motorizada, tanto en la normativa de aplicación como en el diseño, mantenimiento y gestión de las vías urbanas» (La marche doit avoir, au minimum, la même importance que les véhicules motorisés, tant dans la réglementation que dans la conception, l’entretien et la gestion de la voirie urbaine)6 . La circulation en voiture y est rendue difficile (vitesse et stationnements limités) depuis 19997 .

En Espagne, l’intermodalité avec les transports publics est elle aussi d’abord dirigée vers le piéton, notamment pour les trajets domicile-travail et les services de proximité. Le Pays basque ne déroge pas à la règle, puisqu’il cultive largement cette dynamique, associée à un système de transports publics très puissant.

Il semble que la région ait trouvé le bon équilibre entre décarbonation des déplacements pendulaires et promotion de la proximité : les transports publics sont confortables et fiables et l’espace public est agréable pour tout le monde. Mais l’ambition ne s’arrête pas là car pour les Espagnols, le transport collectif est un « droit du quotidien » (derecho). Il doit permettre de se rendre à l’hôpital, à l’université, à la plage, etc. Autant de lieux qui sont donc desservis, au-delà des bassins d’emplois.

Le niveau de déploiement des cars interurbains est une bonne illustration de ce que sait faire le Pays basque espagnol dans le domaine, à tel point que l’offre de cars interurbains y est comparable à celle des bus urbains dans beaucoup de villes françaises (fréquence, qualité, fiabilité). Le réseau Lurraldebus y a généré plus de 26,5 millions de voyages en 2023 hors scolaires. Par ailleurs, le transport y est gratuit pour les moins de 12 ans, renforçant encore son attractivité.

Le fait de ne pas inclure les trajets scolaires dans les chiffres démontre le succès des cars au Pays basque espagnol : à titre de comparaison, l’AOM (Autorité Organisatrice de Mobilité) de la métropole toulousaine, Tisséo, fait état de 38,8 millions de voyages en bus urbains (et non interurbains) en 20238 , un chiffre qui inclut les scolaires — lesquels représentent un quart de ses lignes (41 sur 161).

En Biscaye (la partie nord-ouest de la communauté autonome du Pays basque et qui comprend l’agglomération de Bilbao), 78 % de la population se trouve à moins de 5 minutes d’un arrêt de car interurbain et 92 % à moins de 10. Et cela ne comprend pas les réseaux urbains… À San Sebastian (188 000 habitants), l’opérateur Dbus fait état de 194 voyages par habitant par an, ce qui correspond à peu près aux chiffres des métropoles Madrid (3,2 millions d’habitants) ou Barcelone (1,6 million d’habitants).

Côté Français, seules une douzaine de départements (dont ceux de la région francilienne) se détachent du lot. En Haute-Garonne, seuls 84 % des habitants ont accès à un transport collectif (urbain ou interurbain) à moins de 10 minutes de chez eux, 76 % dans les Pyrénées-Atlantiques et 51 % dans les Landes9 .

Facteur du succès, il apparaît que la disponibilité de la main-d’œuvre dans le secteur des transports pose moins de difficultés qu’en France. D’après les directeurs de Biscaye bus et de D-bus, il s’agit d’un corps de métier assez valorisé et les entreprises de transport sont bien perçues par la population. Cela est dû en partie par l’exclusion des scolaires des missions des opérateurs : les chauffeurs de bus ont des conditions de travail plus stables (temps complet, horaires classiques) et le salaire y est plus élevé qu’en France : jusqu’à 3 000 € à Madrid contre 1 800€ à 2 500 € pour un chauffeur de bus français10 (ce qui représente un écart en pouvoir d’achat d’autant plus grand puisque le SMIC espagnol est à 1 323 contre 1 767 euros brut en France11 ).

Le nombre de départs d’autocars observés dans les trois principales gares routières de la région confirment leur succès : 1 200 cars par jour pour celle de Bilbao et 600 cars par jour pour celles de Vitoria et de San Sebastian. Le développement des gares routières était donc bel et bien essentiel !

La gare routière de Vitoria gère 600 cars par jour. Elle se trouve à proximité immédiate des lignes de tramways et de cars et comprend 200 places de vélo (dont 94 à l’intérieur de la gare). En surface, elle donne accès aux bus urbains et aux vélos en libre-service ; en sous-sol, aux métros et trains de proximité. En 2024, elle a accueilli 4,1 millions de passagers. Par ailleurs, selon le projet européen SUDOE Stop CO2, elle fait partie des cinq meilleures gares d’Espagne et parmi les meilleures du sud de l’Europe en termes d’efficacité énergétique12 .

La gare de Donosti – San Sebastian se compose de 3 niveaux, 21 quais et gère également 600 cars par jour, ce qui correspond à une fréquentation de 11 000 voyageurs par jour.

La gare routière de Bilbao – la plus récente, construite en 2019 – est intégrée à un bâtiment avec résidence universitaire, hôtel de 168 chambres et 5 800 m² de surfaces commerciales à louer. Répartie sur 4 étages, elle comprend 29 quais et voit circuler entre 1000 et 1200 cars par jour (23 000 voyageurs par jour). Réfléchie pour faciliter l’expérience usager, ses espaces d’attente ressemblent davantage à ce qu’on peut retrouver dans nos aéroports : des espaces accessibles seulement aux personnes munies de billets et, précision non négligeable, aux portes fermées pour ne pas respirer la pollution des pots d’échappement des cars à quais.

Autre illustration de l’intégration de la mobilité dans le quotidien des Basques ? La mobilité verticale ! Dans l’aire urbaine de Bilbao, les solutions permettant « l’ascension de la ville » se sont largement développées. Elles servent à desservir plus facilement les quartiers les plus hauts de la ville : 70 ascenseurs, 20 rampes mécaniques et 1 funiculaire ont transporté près de 22 millions d’utilisateurs en 2024.

Une solution peu sobre, mais inclusive pour les publics les plus fragiles dans une ville escarpée… La limite étant la forte demande associée : de plus en plus d’habitants sollicitent l’installation d’un ascenseur dans leur quartier… Également, d’autres questions se posent : peut-on considérer qu’il s’agit là de mobilité active ? Quel(s) mode(s) de transport remplace-t-elle : la voiture ou la marche ? S’il s’agit de la marche, est-ce à encourager ? Et enfin, d’un point de vue urbanistique et au vu des divers enjeux pesant sur les villes (artificialisation des sols, besoins de végétalisation et de renaturation, transition énergétique, etc), cette nouvelle forme de mobilité est-elle désirable ?

Au Pays basque espagnol, pas de versement mobilité pour exploiter les réseaux, mais des recettes (billets, abonnements) élevées grâce une forte fréquentation et des subventions publiques facilitées par le pouvoir fiscal de la Communauté basque. Le système y est donc plus classique qu’en France : l’offre de mobilité est financée par les recettes à hauteur de 35 à 50 % – contre en moyenne 30 % dans les agglomérations françaises (hors Paris)13 .

Côté infrastructures, le gouvernement basque combine projets de transports structurants (extensions de métro, nouvelles lignes) et aménagements urbains (pôles d’échanges multimodaux), permettant de mieux intégrer la mobilité à la politique urbaine et d’attirer des co-financements (fonds européens, partenariats privés). Également, un système qui repose sur des concessions des services de transport dont le principe s’inscrit dans la durée.

La première limite des cars interurbains basques, c’est leur succès : le dispositif est saturé. L’opérateur n’arrive pas à satisfaire la demande à l’heure de pointe du matin (7h-9h). La saturation se ressent d’ailleurs jusqu’aux gares routières, que ce soit en Biscaye ou en Gipuzkoa. Les opérateurs et les élus en viennent par exemple à attendre avec impatience l’arrivée du Metro Donostialdea à San Sebastian pour partager le flux de voyageurs, même si le métro représente un défi de réorganisation d’une partie de l’offre de Lurraldebus.

Si les investissements ne suivent pas (nouvelles rames, extension de lignes, fréquence accrue), le système pourrait donc perdre en fiabilité et en satisfaction des usagers.

En résumé, les caractéristiques du territoire citées plus haut (relief, densité, âge de la population, facteurs culturels) facilitent l’utilisation des transports publics, ce qui entraîne des recettes élevées et permet d’investir pour améliorer l’expérience usager tout en réduisant le coût pour ce dernier via un tarif avantageux et dégressif14 : plus j’utilise les transports, moins je paie. En effet, les cartes régionales (BAT, MUGI, BARIK) permettent des tarifs interopérables entre provinces, socialement ciblés et dégressifs selon l’usage (jusqu’à -72 % pour les utilisateurs fréquents).

Le risque ? Un modèle très efficace mais potentiellement sous-capacitaire face à une demande en augmentation continue… et à l’opposé d’un principe de sobriété ?

L’approche du Pays basque espagnol semble reposer sur la quête d’une meilleure santé publique et d’un cadre de vie agréable, plus que sur la décarbonation des transports et la recherche omniprésente du report modal depuis la voiture. Avoir accès à un bus ou pouvoir accéder aux points d’intérêt à pied, c’est le droit de se déplacer librement grâce aux services et infrastructures publics tout en étant protégés de la pollution de l’air. Priorité que l’on observe jusque sur les quais des gares routières, où les salles d’attente sont fermées pour ne pas respirer l’air pollué des cars à quai (et qui n’éteignent pas toujours le moteur pendant leurs courts arrêts). Une politique de transports centrée sur l’expérience usager, qui propose des solutions aussi bien pour les déplacements domicile-travail que pour les autres motifs de déplacements (soins de santé, plage, etc), susceptible de nous inspirer en France. En effet, si notre objectif est de permettre à nos concitoyens de laisser plus souvent leur voiture au garage, il faut que les transports répondent à tous les motifs et tous les profils.

14 résultats

Les communautés autonomes sont les entités territoriales de l’Espagne, chacune possédant un niveau distinct d’autonomie tel que défini par la Constitution espagnole de 1978.

Statut d’autonomie du Pays basque. https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estatuto_guernica/fr_455/adjuntos/estatu_f.pdf

Dénomination basque du Pays basque espagnol.

https://rue-avenir.ch/themes/villes-a-30/espagne/bilbao-passe-100-de-ses-rues-a-30-km-h/

APUR, Évolution des mobilités dans le Grand Paris, Tendances historiques, évolutions en cours et émergentes, juin 2021. Évolution des mobilités dans le Grand Paris (modifié) | Apur

Concello de Pontevedra. (2020). Mejor a pie. Récupéré le 26 août 2025, de https://ok.pontevedra.gal/es/mejor-a-pie/

Illustration en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=aToZB3ZtX-U

Tisséo collectivités, 2023 Chiffres clés – Les mobilités, notre cœur de métier au service de tous. https://tisseo-collectivites.fr/sites/default/files/media/downloads/chiffres_cles_2023_web.pdf

UFC-Que Choisir, L’UFC-Que Choisir révèle les « zones blanches » de l’accès aux transports publics, 26 novembre 2024. https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-plus-de-10-millions-de-francais-sans-alternatives-a-la-voiture-l-ufc-que-choisir-revele-les-zones-blanches-de-l-acces-aux-transports-publics-n132694/

Insee (2024), Salaire minimum et coût de la main-d’œuvre dans l’Union européenne, données annuelles de 2000 à 2024. https://www.insee.fr/fr/statistiques/2402214

Ayuntamiento de Vitoria‑Gasteiz. (2019, 28 mai). Premio a la estación de autobuses de Vitoria‑Gasteiz como una de las mejores del sudoeste europeo en eficiencia energética. https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2019/05/28/premio-a-la-estacion-de-autobuses-de-vitoria-gasteiz-como-una-de-las-mejores-del-sudoeste-europeo-en-eficiencia-energetica/

Rapport d’information n° 117 (2018-2019), déposé le 8 novembre 2018, Mettre les nouvelles mobilités au service de tous les territoires, https://www.senat.fr/rap/r18-117/r18-1177.html

https://www.bizkaia.eus/es/web/comunicacion/noticias/-/news/detailView/26519?utm