Mise à jour le 24 novembre 2025

Au cours de la décennie passée, la France a enregistré quatre fois plus de jours de canicule que dans les années 1980 – un chiffre qui pourrait encore doubler d’ici 20501 . Ces épisodes de forte chaleur, qui frappent de plus en plus souvent des villes autrefois caractérisées par un climat tempéré, contribuent depuis plusieurs années à attirer l’attention sur le phénomène des « îlots de chaleur ». Car, du couvert végétal limité à la minéralité du bâti, de la faible circulation du vent à la chaleur produite par les activités humaines, de nombreux facteurs se conjuguent pour faire monter les températures en ville.

Face à ce constat, le rafraîchissement urbain représente un enjeu majeur de qualité de vie, doublé d’une question de justice sociale. De fait, le risque est réel que l’accès aux zones les plus fraîches de la ville soit réservé à l’avenir aux ménages les plus aisés : en 2016, une étude du cabinet Asterès2 signalait qu’à Brest, les prix des appartements situés à proximité directe d’un espace vert excédaient déjà de 17 % ceux des appartements situés 100 mètres plus loin. Plus récemment, en 2021, une étude Meilleurs Agents confirmait cette corrélation : la proximité, à 5 minutes à pied, d’un parc ou d’un jardin fait grimper les prix des appartements de 3,3 %3 .

Outre la qualité de vie, le rafraîchissement urbain est également bénéfique à la biodiversité et à l’adaptation aux changements climatiques. La végétalisation, par exemple, contribue non seulement à réduire la température de l’air par l’évapotranspiration et l’ombrage, mais aussi à maintenir la biodiversité grâce à la production de pollen. La végétation peut par ailleurs absorber l’eau, contribuant ainsi à atténuer le ruissellement des eaux de pluie.

Cette note retrace tout d’abord l’histoire de la prise en compte de la chaleur par les villes. Ensuite, elle explore et compare différents types de solutions de rafraîchissement, en considérant leurs effets sur la ville. En s’appuyant sur les témoignages de collectivités ayant entrepris de transformer leurs espaces publics pour les rafraîchir, elle analyse enfin les facteurs clés de réussite de ces démarches : collaboration entre acteurs, connaissance des besoins locaux, ou encore planification des transformations dans le temps et l’espace4 .

La prise en compte de la chaleur dans l’architecture et l’aménagement du territoire est une pratique ancienne dans les villes méditerranéennes et orientales. De nombreuses techniques bioclimatiques y ont vu le jour il y a plusieurs millénaires. La ville de Yazd (Iran) utilisait déjà des techniques de réfrigération urbaine il y a 2 500 ans, canalisant le vent vers les habitations par le biais de grandes tours dites « attrape-vent ». Dans le même temps, l’emploi d’argile et de terre crue pour la construction permettait de réguler l’humidité et la température. Enfin, ruelles étroites et passages partiellement couverts favorisaient l’ombrage5 . L’architecture arabe est, elle aussi, riche en techniques de refroidissement : les cours intérieures, équipées de puits et de végétation, rafraîchissent les espaces intérieurs, de même que les volets ou les moucharabieh6 , motifs ciselés conçus pour tamiser les rayons du soleil en cloisons ajourées sur les façades des bâtiments.

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, plusieurs événements climatiques meurtriers survenus en France et aux États-Unis ont porté le sujet de la chaleur sur le devant de la scène. En 1995, tout d’abord, une vague de chaleur massive fait 700 morts à Chicago, marquant durablement les esprits et accélérant la prise en compte de la chaleur par la ville7. De fait, c’est à la suite de cet épisode que Chicago développe un réseau de bâtiments collectifs, de propriété publique ou privée 8 (bâtiments administratifs, bibliothèques, écoles, centres de loisirs, religieux ou commerciaux, cafés, cinémas…9 ), naturellement froids ou climatisés. Ces cooling centers sont sélectionnés pour leur capacité à offrir répit et sécurité en cas de chaleur extrême. D’autres comtés10 américains ont depuis mis en place des espaces extérieurs rafraîchissants : fontaines publiques avec jeux d’eau, piscines communautaires, parcs publics… En France, la notion de lieux publics rafraîchis semble apparaître en 2004, dans les premiers plans publics consécutifs à la canicule de 2003. Selon Karine Laaidi, chargée de projets scientifiques à Santé Publique France, cet épisode « a été décisi[f] dans la prise de conscience de la dangerosité des fortes chaleurs et dans le développement d’une véritable politique publique » dédiée11 . Le Plan National Canicule de 200412 conseille ainsi à ceux qui ne disposent pas d’une pièce fraîche à domicile de passer chaque jour « au moins deux heures dans des endroits climatisés (supermarchés, cinémas, bibliothèques municipales…) ou à défaut dans des lieux ombragés ou frais » près de chez eux. Il est aussi recommandé aux acteurs en charge de la gestion de crise « d’indiquer les endroits publics frais », de « recenser les points d’eau (eau potable, fontaines, plans d’eau, douches…), les endroits frais (métro) » et de « faciliter l’accès des personnes sans abri aux douches et lieux publics frais ». Ces recommandations ont vocation à aider les collectivités dans la gestion des situations ponctuelles de crise climatique et sanitaire et à mettre en sécurité les personnes les plus vulnérables, mais ne sont pas encore, à ce jour, systématiques dans la gestion du rafraîchissement urbain. La question du rafraîchissement — et donc, in fine, de l’habitabilité des villes — face à la généralisation des épisodes de fortes chaleurs demeure encore largement impensée.

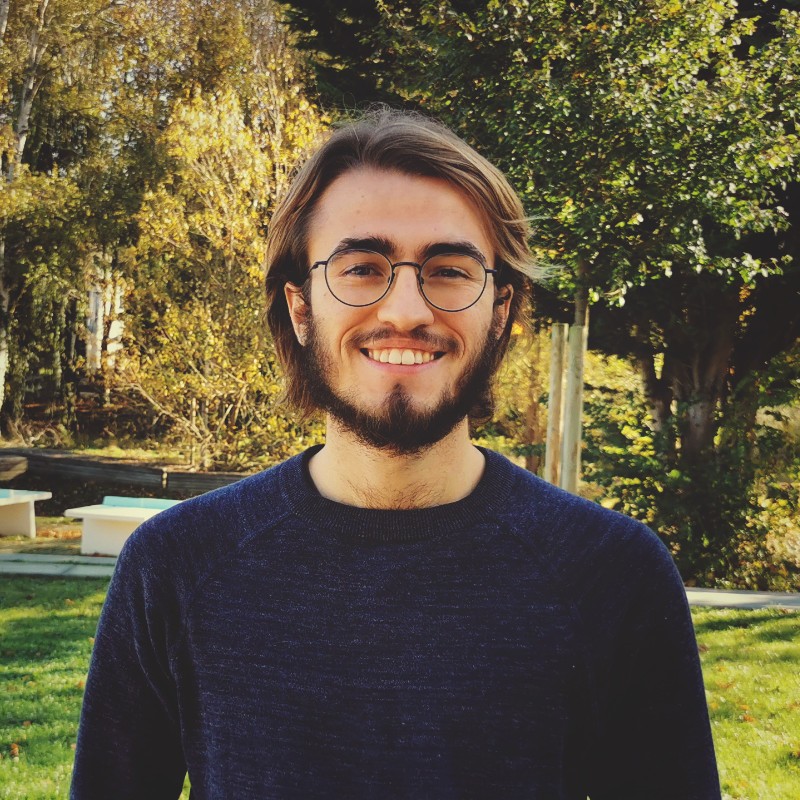

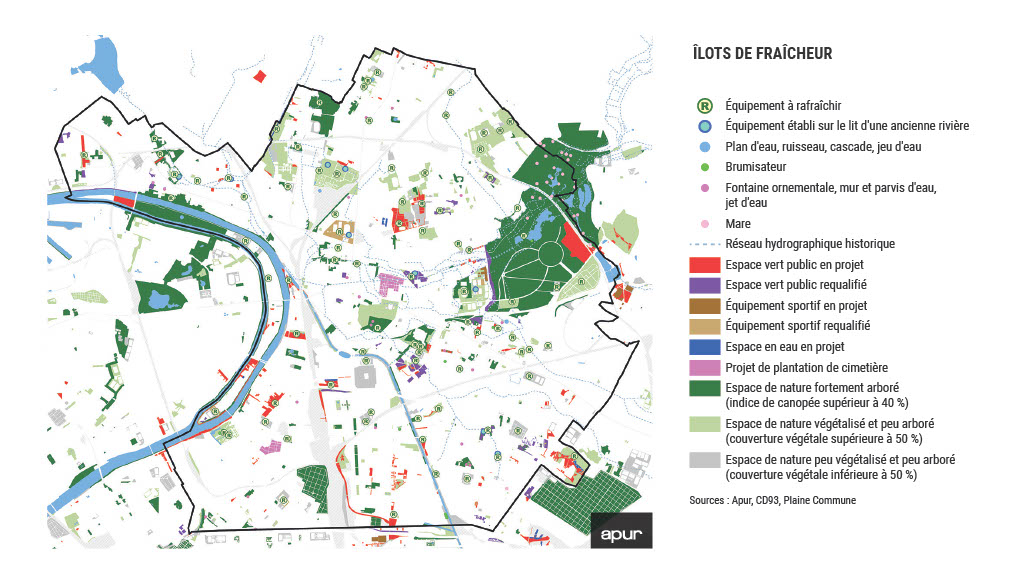

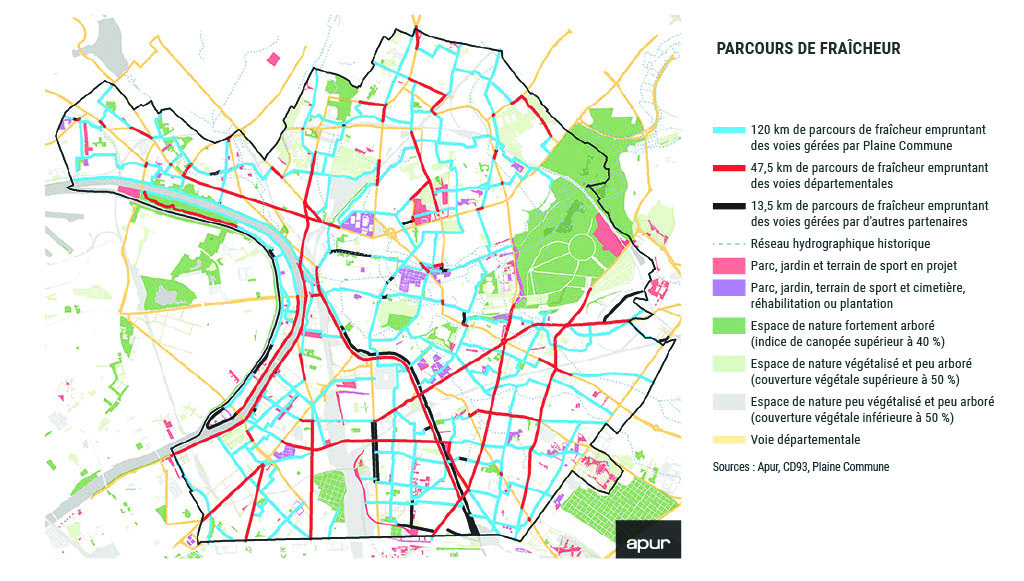

C’est au cours des quinze dernières années que la réflexion autour du rafraîchissement des espaces extérieurs a réellement pris de l’ampleur. Dans le sillage du Plan National Canicule, de nombreuses collectivités françaises (Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg) ont ainsi entrepris d’identifier les îlots de chaleurs sur leur territoire, et ainsi de transformer l’espace urbain (végétalisation, désimperméabilisation…) pour le rafraîchir. Interrogé dans le cadre de cette étude, le territoire de Plaine Commune, constitué de 8 villes de Seine-Saint-Denis, a mené dès 2012 une étude de vulnérabilité au changement climatique, extrapolant à l’échelle locale une étude effectuée à l’échelle régionale. Cette démarche a permis d’établir un plan d’action, fondé sur la végétalisation, devant notamment profiter à ceux dont les lieux de vie et de travail sont inadaptés aux canicules.

De la même façon, la Ville de Paris a développé dès 2018 le concept de « cour oasis », consistant à désimperméabiliser et végétaliser les cours d’école13 pour protéger les enfants, particulièrement vulnérables aux fortes chaleurs, tout en maillant le territoire de lieux publics rafraîchis. La Ville a plus largement intégré le rafraîchissement à tous ses projets urbains au fil des ans, grâce à un plan climat énergie territorial (2005), un plan adaptation (2015) ou encore, plus récemment, un plan frais (2021)14. La Ville de Barcelone, elle, s’est dotée dès 2018 de refuges climatiques (refugios climaticos)15 . Dans son sillage et celui de Paris, d’autres villes, elles aussi membres du Resilient Cities Network de la Fondation Rockefeller, se sont emparées du sujet du rafraîchissement, à l’instar de San Sebastian16, Bilbao17 et Lisbonne18 19 en 2022, de Buenos Aires en 202320 , ou encore d’Irun et Santiago du Chili en 202421 .

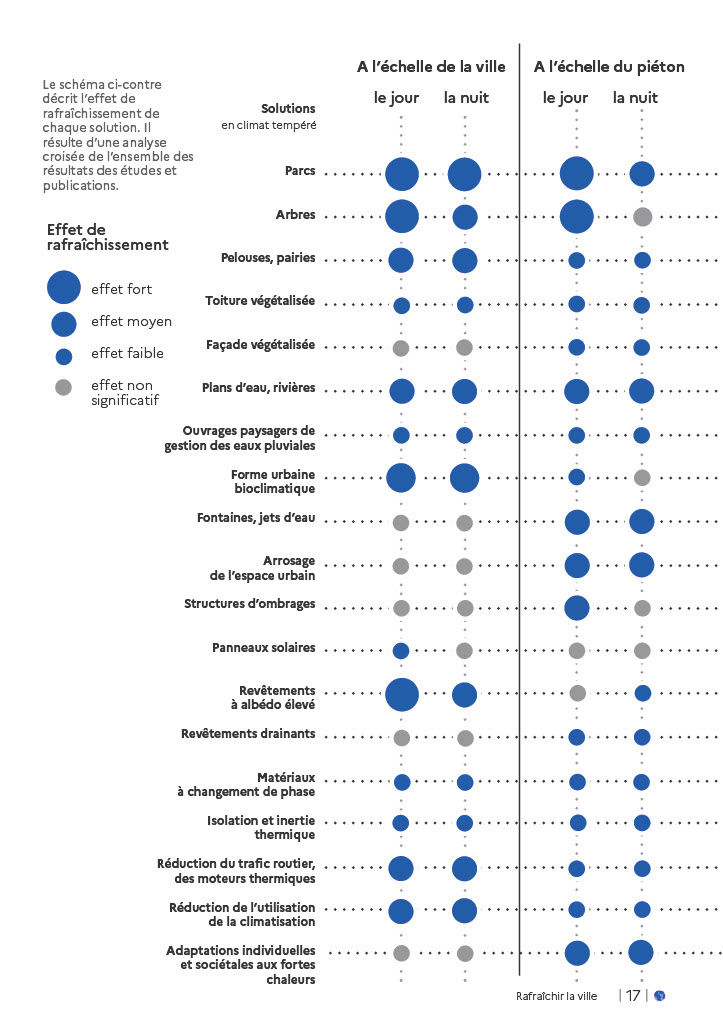

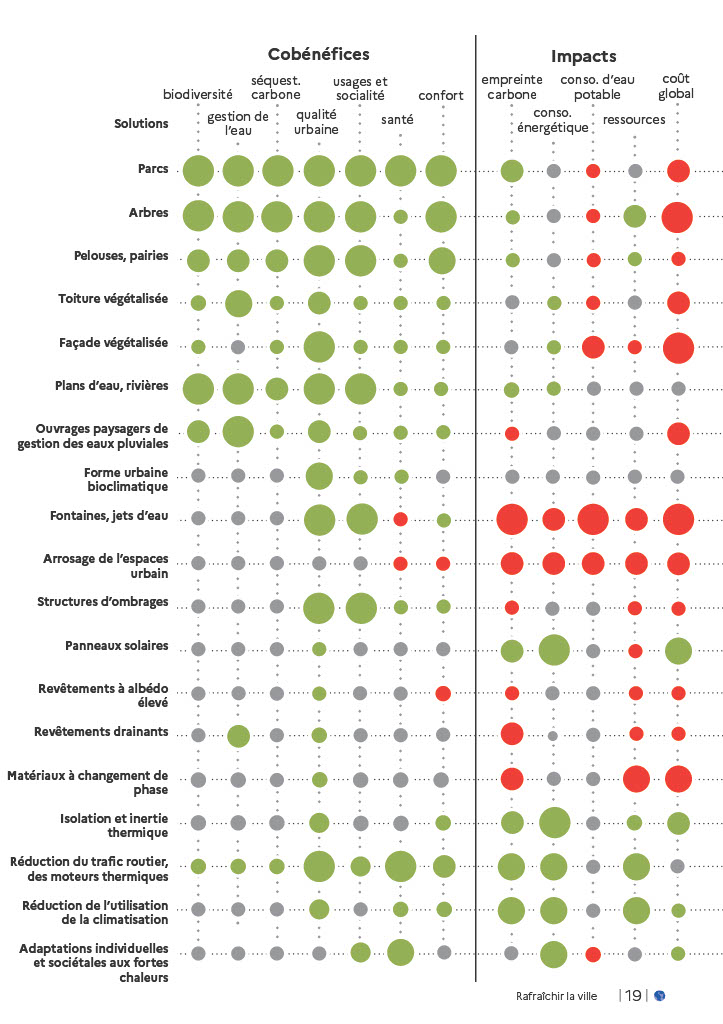

De nombreuses transformations peuvent être mobilisées pour rafraîchir l’espace public, chacune présentant des avantages et inconvénients distincts (voir tableau ci-dessous). Les stratégies retenues par les collectivités interrogées sont donc très variables. La Ville de Valence a axé sa démarche de rafraîchissement sur un « plan arbre » fondé sur quatre piliers :

Plaine Commune, quant à elle, a opté pour l’aménagement de ses canaux, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le canal Saint-Denis a ainsi été adapté aux mobilités douces, équipé de parcours sportifs, végétalisé et agrémenté d’œuvres d’art sur toute sa longueur.

1. Utilisation raisonnée de la climatisation

Avantage : Peut éviter jusqu’à 2°C d’augmentation de la température de l’espace public22 .

Inconvénients :

2. Installation de fontaines à eau potable Avantage: Réalisation technique simple. Inconvénient : Le raccordement peut être coûteux en l’absence d’arrivée d’eau à proximité26 .

1. Dispositifs d’ombrage27 (structures permanentes ou temporaires, en toile ou rigides)28

Avantage : Peuvent être combinés avec des installations énergétiques (panneaux solaires)29

Inconvénients :

Rendre l’eau à la ville 1. Aménagement des canaux et rivières

Avantages :

Inconvénient : Un coût d’investissement important : la création d’un plan d’eau ou la renaturation de cours d’eau existants s’accompagnent de coûts élevés, auxquels s’ajoutent ensuite des coûts d’exploitation (surveillance de la qualité de l’eau, entretien des berges)33 .

1. Plantation d’arbres (épars ou en forêt urbaine ou parc)

Avantages :

Inconvénients :

2. Végétalisation des sols, murs, structures urbaines ou toits

Avantages :

Inconvénients :

3. Végétalisation temporaire

Inconvénient : Consommation d’eau importante pour l’arrosage, car faible rétention de l’eau de pluie

1. Désimperméabilisation des sols

Avantage : Favorise l’infiltration et le stockage de l’eau,43 laquelle rafraîchit l’air, notamment si elle est puisée par la végétation locale.

Inconvénients :

2. Installation de revêtements drainants (pavés enherbés), par exemple sur parking

Avantage : Rafraîchissent l’air en captant l’eau, en la stockant et en la restituant par évaporation.

Inconvénients :

3. Éclaircissement des sols

Avantages :

Inconvénients :

Solutions techniques employant de l’eau 1. Brumisateurs, fontaines ornementales, miroirs d’eau

Avantages :

Inconvénients :

Au-delà de la seule efficacité, de nombreux critères peuvent influer sur les choix de solutions de rafraîchissement opérés par les collectivités. Ainsi, des facteurs physiques peuvent entrer en considération, tels que la facilité d’entretien des plantes envisagées (le lierre est plus simple d’entretien que les fleurs, par exemple), qui peut rivaliser avec des facteurs esthétiques. Il est aussi important de considérer l’adaptation des plantes à l’évolution du climat, en anticipant, en fonction de leur durée de vie, le contexte dans lequel elles seront amenées à évoluer. Le Centre d’études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) propose à cet égard un outil d’aide à la décision permettant de choisir entre différentes essences56.

L’acceptabilité citoyenne est un autre facteur clé. Les Villes interrogées notent ainsi que la plantation d’arbres est particulièrement plébiscitée par les citoyens – à Nancy, la moitié du budget participatif est orientée vers ce poste, à la demande des habitants. Le territoire de Plaine Commune confirme que ses projets de végétalisation rencontrent systématiquement un important succès, le besoin en lieux végétalisés étant particulièrement aigu à l’échelle locale. Les considérations financières jouent enfin un rôle important, tant la transformation que l’entretien pouvant représenter des coûts significatifs, à mettre en regard des gains obtenus en matière de qualité de vie et de santé.

Les solutions de rafraîchissement peuvent par ailleurs être conjuguées, leurs complémentarités permettant alors d’augmenter leur efficacité. La Métropole de Nantes57 promeut ainsi la combinaison de plantations d’arbres et d’ouvertures de surfaces de sol fertile, offrant l’accès à un volume d’enracinement et de rétention d’eau suffisants tout en développant la végétation basse. Dans ce type de cas, la compatibilité des solutions entre elles et avec le contexte urbain local est cruciale. Ainsi, la gestion des eaux pluviales doit être pensée en cohérence avec le développement des espaces verts. À l’inverse, certaines solutions végétales d’infiltration d’eau peuvent être rendues inutiles par la présence à proximité d’un système de gestion des eaux pluviales empêchant les eaux de se déverser dans les espaces végétalisés.

Les villes doivent enfin prendre en compte les contraintes propres aux chaînes de valeur et systèmes économiques associés au rafraîchissement. La Ville de Valence a ainsi observé une tension importante sur les pépinières, née d’une hausse de la demande en arbres. Plaine Commune, elle, a dû nouer un partenariat avec des pépiniéristes pour sécuriser ses livraisons d’arbres, notamment dans le cadre des travaux liés aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce partenariat a offert à la collectivité l’opportunité de réfléchir avec les pépiniéristes à l’évolution de leurs pratiques ainsi qu’à la meilleure adaptation des arbres plantés à la transformation du climat. Plaine Commune signale à ce titre que le choix d’essences adaptées, expertise indispensable à l’avenir, pourrait faire l’objet d’un nouveau métier dédié.

Les transformations de l’espace public urbain peuvent générer des frictions avec les usages préexistants, conduisant, in fine, à l’abandon de certaines solutions. La présence de réseaux dans le sol, dont l’emplacement n’est pas systématiquement connu ni suivi de tous les acteurs, peut ainsi influer sur la profondeur et le type de plantations d’arbres retenus. Le développement du réseau racinaire des arbres plantés risque en effet de dégrader les réseaux, qu’il n’est pas toujours possible de contourner ou de déplacer. Des solutions existent (surélévation de certaines plantations, films anti-racinaires ou coques en polyéthylène), mais peuvent être coûteuses. La transformation de l’espace public débute dès lors souvent par une meilleure connaissance de l’emplacement des réseaux.

Les projets de rafraîchissement de l’espace public interagissent également avec l’évolution des mobilités. La Ville de Nancy évoque plusieurs synergies : la végétalisation peut ainsi favoriser la piétonnisation, tandis que la mise en place de trolleybus58 ou de pistes cyclables peut, inversement, se prêter à la végétalisation. Mais la rareté du foncier peut susciter un conflit d’usage, entre extension de la végétalisation, d’une part, et conservation de places de stationnement, d’autre part. En outre, le territoire de Plaine Commune signale que, dans les zones où la circulation automobile est importante, la densification de la canopée, si elle rafraîchit l’air ambiant, peut aussi avoir pour effet de créer une chape hermétique, enfermant la pollution.

Le rafraîchissement de l’espace public peut également entrer en contradiction avec la gestion de la ressource en eau, notamment lorsqu’il se traduit par l’emploi de fontaines ornementales ou de brumisateurs, fortement consommateurs d’eau. De nombreuses solutions de rafraîchissement nécessitent un apport d’eau pour être efficaces : sans arrosage continu, la végétation basse, par exemple, ne produit qu’un rafraîchissement limité, voire inexistant, puisque conditionné par l’évapotranspiration59 . De la même façon, l’absence d’arrosage divise par quatre l’efficacité de refroidissement de la végétation dans les parcs60. Cette question de la gestion de l’eau est d’autant plus importante que les collectivités connaissent des baisses chroniques de leurs réserves en eau : en 2023, 7 villes sur 10 ont subi des restrictions d’eau (notamment pour l’arrosage) et 43 % ont vu leur patrimoine végétal en souffrir61 . Face à deux priorités parfois concurrentes, la Ville de Valence tente d’agir sur de nombreux leviers, comme la réduction des pertes d’eau, l’usage de l’eau pluviale pour arroser les plantations, l’installation de systèmes de programmation et gestion à distance des arrosages, ou encore l’usage d’une palette végétale adaptée au volume d’eau disponible. Valence s’efforce aussi de mieux cibler l’arrosage, en identifiant les espaces qui doivent continuer d’être arrosés et ceux où l’arrosage peut être modulé voire arrêté. De son côté, Plaine Commune envisage de réutiliser les eaux brutes62 ou de piscine pour arroser ses espaces végétalisés.

Les solutions de rafraîchissement peuvent également gêner la vue depuis certains bâtiments dont l’usage nécessite une certaine visibilité. La Ville de Valence évoque à cet égard l’impossibilité de planter devant les devantures commerciales, préférant alors d’autres solutions (surfaces claires, végétation basse…). La végétation peut aussi occulter partiellement les lampadaires et éclairages préexistants ou encore gêner les caméras de vidéosurveillance. Valence a ainsi travaillé avec la police municipale pour déterminer où installer les aménagements végétaux sans obstruer le champ de vision des caméras.

Les transformations visant à rafraîchir l’espace public peuvent enfin se heurter à la réglementation. La Ville de Nancy évoque ainsi l’existence d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine urbain empêchant l’usage de revêtements poreux. La proximité avec des bâtiments patrimoniaux peut également appeler un traitement particulier et des échanges avec les Architectes des Bâtiments de France. Enfin, des travaux d’archéologie préventive sont parfois nécessaires, et sont alors susceptibles de rallonger la durée des travaux.

Le rafraîchissement de l’espace public implique de nombreux acteurs, à commencer par les services de la collectivité. Pour gérer cette pluralité et piloter sa démarche, la Ville de Valence a ouvert deux postes dédiés à la lutte contre les îlots de chaleur, l’un opérationnel (faisabilité, choix des essences, suivi des entreprises…), l’autre stratégique (étude, participation citoyenne…). Ces agents ont rencontré l’ensemble des services jouant un rôle dans l’espace public : gestion des déchets, sports et éducation, éclairage et usage de l’eau, événementiel, stationnement, ou encore urbanisme et prévention des risques. Cette prise de contact préalable est indispensable à la bonne réalisation des projets.

La direction « écologie et nature » de la Ville de Nancy, elle, assume un rôle de force de proposition dans les projets menés par les autres directions. Elle a ainsi contribué à la prise de conscience, par le service espaces verts, des besoins d’entretien supplémentaires engendrés par la végétalisation de nouveaux espaces. Ce type de démarche est tributaire de la présence, dans les équipes, de professionnels formés à la gestion du patrimoine végétal, profils rares que les collectivités peinent à recruter.

De son côté, l’Établissement Public Territorial de Plaine Commune a choisi de traiter les questions d’écologie et d’adaptation de manière décentralisée, en répartissant une quarantaine d’agents dédiés à ces questions dans l’ensemble de ses directions opérationnelles. À cela s’ajoute une équipe de sept personnes, créée en 2008 et rattachée à la direction de la collectivité. Cette délégation, dont chaque membre a sa compétence propre (climat, biodiversité, mobilisation citoyenne…), apporte aux autres directions un appui stratégique et technique et a vu son influence au sein de la collectivité croître à mesure que ces questions montaient en puissance. Elle a ainsi pu fournir aux directions des pistes opérationnelles de prise en compte des enjeux environnementaux ( « pense-bête » pour la direction aménagement, critères de choix des plantes pour la direction des espaces publics…). Elle a par ailleurs été à l’initiative de la prise en compte de certains thèmes, tels que l’adaptation au changement climatique, avant d’en déléguer la gestion aux directions métiers. La délégation joue enfin un rôle de surveillance et de contrôle, pour s’assurer du respect par tous les acteurs de leurs engagements. Cette structuration permet que tous les agents de la collectivité, bien au-delà de la seule délégation, prennent en considération ces enjeux dans leurs travaux. Cet engagement dépend également de celui des Directeurs généraux adjoints et du Directeur général des services, mais aussi de la formation des agents eux-mêmes. Plaine Commune a ainsi entrepris de former tous les encadrants à la conduite du changement et à la transition écologique, et entend, à terme, former l’ensemble des agents de la collectivité. La présence de jeunes sensibles aux enjeux au sein des équipes constitue à cet égard un facteur d’engagement supplémentaire.

Au-delà de la collectivité, les projets de rafraîchissement urbain doivent également impliquer des acteurs externes. La Ville de Valence interagit à cet égard avec tous ceux qui empruntent l’espace public au quotidien et dont l’activité peut être affectée par sa transformation : police, gendarmerie, pompiers, livreurs, artisans motorisés… La direction écologie et nature de Nancy, elle, collabore avec les citoyens par une « mission participation » – une démarche parfois complexe, du fait de la difficulté d’expliquer aux citoyens les contraintes réglementaires et techniques applicables. Les habitants ont d’abord été impliqués ponctuellement dans la conduite de projets ciblés, avant que leur participation soit pérennisée par la mise en place d’ateliers de quartier. En laissant toute leur place à la pédagogie et aux échanges, ces ateliers valorisent aussi l’expertise des services de la Ville. À noter que Nancy mobilise enfin le levier événementiel pour sensibiliser aux enjeux de rafraîchissement : chaque année, un « jardin éphémère » accueille ainsi des centaines de milliers de visiteurs. Valence a, elle aussi, sollicité la participation citoyenne, en créant des moments d’échange entre les jardiniers et la population ou encore en proposant des animations avec les maisons de quartier.

Au-delà de la collaboration entre parties prenantes, les collectivités interrogées soulignent l’importance, préalablement à tout projet de rafraîchissement, de cartographier le territoire afin d’en comprendre les conditions climatiques. À l’aide de photos aériennes, la Ville de Nancy a ainsi étudié ses îlots de fraîcheur et de chaleur et quantifié les superficies du bâti, de la canopée et des surfaces perméables et imperméables63. Cette étude a permis de constater la faiblesse générale de la canopée et de justifier, auprès des élus et citoyens, les décisions de priorisation.

Source des graphiques64

La Ville de Valence a, elle, procédé en 2019 à une étude de thermosensibilité, quantifiant le rafraîchissement apporté par les canaux de la ville et par le Rhône, ainsi que les disparités entre quartiers. Ces travaux ont permis d’établir plusieurs scénarios de rafraîchissement, d’envisager des mesures à mobiliser et d’identifier les espaces pertinents pour la plantation. La Ville souhaite à présent mettre à jour cette étude en mobilisant cette fois, à une échelle plus fine, l’ « indice de chaleur urbaine », qui intègre des dimensions telles que la canopée, la présence de végétal ou la hauteur du bâti. Ce nouveau volet permettra d’affiner la plantation d’arbres, de mieux prendre en compte le besoin de continuité entre espaces de fraîcheur, et de quantifier les réactions du parc arboré aux évolutions climatiques récentes. En parallèle, Valence s’appuie également sur une expertise de terrain (identification par un bureau d’étude des arbres à protéger dans l’espace public ou sur des parcelles privées, identification par un paysagiste des espaces pouvant faire l’objet de modifications ponctuelles sans transformer les usages de l’espace public…).

Cette connaissance des caractéristiques physiques du territoire peut se doubler d’une analyse de ses spécificités sociales. L’INSEE rappelle ainsi que, selon leur lieu de vie, certaines populations peuvent être particulièrement exposées aux effets du changement climatique65 . L’organisme distingue deux types de répartition de population fréquents en ville. D’un côté, dans les villes dont les quartiers centraux concentrent les plus pauvres et les plus riches, ces deux populations sont plus exposées que les classes moyennes vivant en périphérie. Dans les villes où les populations sont d’autant plus riches que l’on s’éloigne du centre, les ménages sont d’autant plus exposés qu’ils sont pauvres.

Dans les deux cas, les collectivités doivent répondre tant aux besoins des plus exposés que des plus vulnérables. L’INSEE remarque par ailleurs que les plus vulnérables sont souvent les plus exposés. De fait, si 26 % de la population déclare souffrir de la chaleur dans son logement, cette proportion s’élève à 37 % chez les ménages au revenu net mensuel inférieur à 1 000 €66 .Ces ménages sont aussi ceux qui ont le moins de moyens à disposition pour faire face aux menaces67. Souvent locataires de petites surfaces, les ménages à revenus faibles ont rarement les moyens ou la possibilité de mener des travaux de rafraîchissement ou d’installer la climatisation – l’Observatoire National de la Précarité Énergétique rapporte ainsi que, sur les 505 126 dossiers MaPrimeRénov’ engagés par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) en 2023, 67 % concernaient des ménages modestes et très modestes68. Généralement sans résidence secondaire (les ménages modestes ne détiennent que 3 % des résidences de ce type en France69), ils ne peuvent pas non plus fuir la chaleur. Pour mesurer la vulnérabilité des populations face aux températures élevées, la Métropole de Saint-Étienne s’appuie sur trois indicateurs : le revenu moyen par individu, la proportion d’habitants âgés de plus de 65 ans et le taux de ménages pauvres70 . En croisant l’indice de vulnérabilité obtenu avec la carte de Confort Thermique Urbain et celle de la végétation, la Métropole a pu identifier des lieux à transformer en priorité.

Les collectivités souhaitant mener un projet de rafraîchissement se trouvent confrontées à la question de la priorisation des lieux à transformer et de la planification des travaux dans le temps.

Crédit de la carte71

Le choix de l’emplacement, tout d’abord, est essentiel à la réussite du projet. Valence s’appuie à cet égard sur les études thermiques évoquées plus haut pour tracer des zones types, à différents niveaux de priorité et contraintes. La Ville divise ainsi son territoire en trois types de zones : les zones à vocation de biodiversité (par exemple près de zones humides ou d’espaces verts), à vocation paysagère (offrant un point de vue), ou ayant vocation à être rafraîchies (îlots de chaleur). Selon les zones, des conditions particulières devront être réunies, par exemple en matière de naturalité, et des solutions spécifiques seront suggérées. Si un lieu appartient à deux types de zones, il peut être soumis à la fois à un objectif majeur, associé au type de zone prioritaire, et à un objectif mineur, associé au type de zone secondaire. Plaine Commune s’appuie elle aussi sur un système de priorisation, les zones proches des écoles étant considérées comme prioritaires. La Ville de Nancy, elle, privilégie une végétalisation « opportuniste », profitant de chaque occasion pour planter de nouveaux arbres. Son plan « arbre et nature » pousse ainsi à poser la question de la végétalisation dès qu’un projet d’aménagement urbain (création d’une piste cyclable, d’une voie de bus…) est mis en œuvre. La suppression à venir de places de parking, consécutive à l’entrée en vigueur de Loi d’Orientation des Mobilités72, pourrait ainsi offrir une opportunité de végétalisation supplémentaire. Par ailleurs, des projets récents, menés par d’autres acteurs du territoire, ont été modifiés de manière à intégrer un objectif de rafraîchissement ; un projet de skate park a notamment été repensé pour éviter une bétonisation trop importante, qui aurait rendu l’espace inutilisable en été en raison de fortes chaleurs. Plaine Commune adopte une approche similaire, notamment dans ses Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).

Les travaux de rafraîchissement se distinguent d’autres politiques écologiques urbaines par le temps qu’exige leur mise en place. En effet, il faut parfois attendre des années, voire des décennies, pour que l’effet de l’aménagement atteigne un optimum (par exemple, le temps que les arbres arrivent à maturation). Les travaux eux-mêmes peuvent être longs, impliquant des transformations profondes de l’espace urbain et reposant sur de la prospective et de la planification. Face à ces constats, la Ville de Nancy a fait le choix d’échelonner les transformations dans le temps, commençant par l’installation d’une végétation peu profonde, dont les premiers bénéfices se font ressentir rapidement, tout en menant à bien des travaux plus conséquents. Par ailleurs, la conduite des études initiales et procédures administratives peut être longue, provoquant la frustration des élus et des citoyens. Enfin, la répartition de ces transformations dans le temps doit s’intégrer à des calendriers saisonniers propres à la végétalisation. La Ville de Valence procède ainsi par cycles de travail annuels, établissant au mois de mars une liste de projets potentiels, étudiant les sites ciblés, effectuant des repérages de terrain et consultant les acteurs pertinents, afin de planter en été.

Parce qu’il se déploie dans un environnement urbain dense et implique une variété d’acteurs, le rafraîchissement de l’espace public est, par nature, un processus long et complexe. Les témoignages des villes interrogées dans le cadre de cette étude permettent cependant d’identifier plusieurs facteurs nécessaires à la réussite de ces projets.

De nombreuses collectivités œuvrent déjà à réunir ces critères pour se doter d’un bouquet de solutions au service d’une politique efficace de rafraîchissement de leurs espaces publics.

72 résultats

Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique. (2023). Canicule : à quoi s’attendre et comment s’adapter ? https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/dossiers-thematiques/impacts/canicule

Asterès. (2016). Les espaces verts urbains, lieux de santé publique, vecteurs d’activité économique. https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-26850-espaces-verts-nicolas-bouzou.pdf

Étude exclusive Meilleurs agents. Comment la proximité d’un parc ou jardin impacte-t-elle le prix d’un appartement ? (2021). https://bit.ly/3R?mC

Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement – IBGE. (2014). Les arbres de pluie. https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/geq08_arbrespluie.pdf

franceinfo Culture. (2023). Face aux canicules, la ville antique de Yazd, l’une des plus chaudes au monde, en Iran s’adapte grâce à des techniques ancestrales. France Info. https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/face-aux-canicules-la-ville-antique-de-yazd-l-une-des-plus-chaudes-au-monde-en-iran-s-adapte-grace-a-des-techniques-ancestrales_5963405.html

Al-Habaibeh, A. (2019). S’inspirer de l’architecture traditionnelle pour faire face à la canicule. The Conversation. https://theconversation.com/sinspirer-de-larchitecture-traditionnelle-pour-faire-face-a-la-canicule-119335

Palecki, M. A. (2001). The nature and impacts of the July 1999 heat wave in the midwestern United States: learning from the lessons of 1995. https://bit.ly/3GooZLu

Widerynski, S., Schramm, P., Conlon, K., & Noe, R. (2017). The Use of cooling centers to prevent heat-related illness: summary of evidence and strategies for implementation climate and health technical report series climate and health program, centers for disease control and prevention. doi : 10.13140/RG.2.2.32267.59688. https://bit.ly/3G2Zfny

Ibid

Les comtés (counties) sont des circonscriptions administratives américaines.

Jacomini,R.(2023). Comment la France s’est adaptée aux canicules depuis la crise de 2003. Les Échos. https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/comment-la-france-sest-adaptee-aux-canicules-depuis-la-crise-de-2003-1969195

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale. (2004). Plan National Canicule (PNC). https://urgences-serveur.fr/IMG/pdf/plan_canicule.pdf

La Fabrique de la Cité a publié une note dédiée à cette thématique : Laloy Borgna, M. (2025). Cours d’école : pour un retour du vivant en ville.

Florentin, A., & Lelievre, M. (2023). Paris à 5O°C. Mission d’information et d’évaluation du conseil de Paris, Ville de Paris. https://cdn.paris.fr/paris/2023/04/21/paris_a_50_c-le_rapport-Jc4H.pdf

Green Urban Data. (2018). Donde ir cuando llegue la ola de calor ? https://greenurbandata.com/2018/05/03/donde-ir-cuando-llegue-la-ola-de-calor/

Red de Refugios Climáticos de Donostia. (2024). https://www.donostia.eus/ataria/es/web/ingurumena/cambio-climatico/refugios-climaticos-donostia

Bilbao cuenta con una red de 130 refugios climáticos a disposición de la ciu- dadanía. (2022). https://bit.ly/3EzTWLW

Partido Livre. (2022). Lisboa: Recomendação “Proteger do calor: refúgios climáticos ». https://partidolivre.pt/deputados-municipais-do-livre-em-lisboa/lisboa-recomendacao-proteger-do-calor-refugios-climaticos

Raposo, F. (2023). Refúgios Climáticos. Quando o calor aperta, onde é que a cidade nos refresca ? Mensagem de Lisboa. https://amensagem.pt/2023/04/29/refugios-climaticos-calor-em-lisboa/

Destéfano, D. (2023). ¿ Qué son los refugios climáticos ? https://convivimos.naranjax.com/actualidad/2023/que-son-los-refugios-climaticos/

El Ayuntamiento de Irun creará un mapa de refugios climáticos. (2024). https://www.irun.org/es/noticias/actualidad-municipal/12506-el-ayuntamiento-de-irun-creara-un-mapa-de-refugios-climaticos

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale. (2004). Plan National Canicule (PNC). https://urgences-serveur.fr/IMG/pdf/plan_canicule.pdf

La Fabrique de la Cité a publié une note dédiée à cette thématique : Laloy Borgna, M. (2025). Cours d’école : pour un retour du vivant en ville. https://www.lafabriquedelacite.com/publications/cours-decole-pour-un-retour-du-vivant-en-ville-retours-dexperiences/

Florentin, A., & Lelievre, M. (2023). Paris à 5O°C. Mission d’information et d’évaluation du conseil de Paris, Ville de Paris. https://cdn.paris.fr/paris/2023/04/21/paris_a_50_c-le_rapport-Jc4H.pdf

Green Urban Data. (2018). Donde ir cuando llegue la ola de calor ? https://greenurbandata.com/2018/05/03/donde-ir-cuando-llegue-la-ola-de-calor/

Red de Refugios Climáticos de Donostia. (2024). https://www.donostia.eus/ataria/es/web/ingurumena/cambio-climatico/refugios-climaticos-donostia

Adaptaville et Agence Parisienne du Climat. (2023). Les solutions d’ombrage en ville. https://www.adaptaville.fr/media/article/guide-adaptaville-ombrieres-vf.pdf

Ibid

Plus fraîche ma ville. (2024). Panneaux solaires. https://plusfraichemaville.fr/fiche-solution/panneaux-solaires

Plus fraîche ma ville. (2024). Structure d’ombrage. https://plusfraichemaville.fr/fiche-solution/structure-ombrage

Study of the effects of a river on the thermal environment in an urban area. (1991). Dans S. Murakawa, & E. B.V. (Éd.), Energy and buildings. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/037877889190094J?via%3Dihub%22

ADEME. (2021). Rafraîchir les villes. https://librairie.ademe.fr/changement-climatique/4649-rafraichir-les-villes.html

Ibid

ADEME et AFD. (2021). Des solutions pour rafraîchir les villes. https://gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/ademe_recueil_international_rafraichissement_urbain_numerique_2p_v3.pdf

Plus fraîche ma ville. (2024). Prendre soin d’un arbre existant. https://plusfraichemaville.fr/fiche-solution/prendre-soin-arbre-existant

Landes, T. (2023). D’où vient le pouvoir rafraîchissant des arbres en ville ? The Conversation. https://theconversation.com/dou-vient-le-pouvoir-rafraichissant-des-arbres-en-ville-199906

ADEME. (2021). Rafraîchir les villes. https://librairie.ademe.fr/changement-climatique/4649-rafraichir-les-villes.html

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

La Fabrique de la Cité a d’ailleurs publié une note sur le sujet : Fel L., (2024). La ville perméable : une solution tombée du ciel ? https://www.lafabriquedelacite.com/publications/la-ville-permeable-une-solution-tombee-du-ciel/

Adaptaville. Aménager des « Rues aux écoles » pour piétonniser et végétaliser l’espace public: l’exemple de Paris. (2024). https://www.adaptaville.fr/creer-des-rues-aux-ecoles-pour-pietonniser-et-vegetaliser-l-espace

Adaptaville. Apaiser et végétaliser les rues : l’exemple de Vincennes. (2024). https://www.adaptaville.fr/apaiser-et-vegetaliser-les-rues

Plus fraîche ma ville. (2024). Revêtement drainant/perméable. https://plusfraichemaville.fr/fiche-solution/revetement-drainant

Adaptaville. Aménager des « Rues aux écoles » pour piétonniser et végétaliser l’espace public: l’exemple de Paris. (2024). https://www.adaptaville.fr/creer-des-rues-aux-ecoles-pour-pietonniser-et-vegetaliser-l-espace

Plus fraîche ma ville. (2024). Revêtement à albédo élevé. https://plusfraichemaville.fr/fiche-solution/revetement-albedo-eleve

Adaptaville. Aménager des « Rues aux écoles » pour piétonniser et végétaliser l’espace public: l’exemple de Paris. (2024). https://www.adaptaville.fr/creer-des-rues-aux-ecoles-pour-pietonniser-et-vegetaliser-l-espace

ADEME et AFD. (2021). Des solutions pour rafraîchir les villes. https://gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/ademe_recueil_international_rafraichissement_urbain_numerique_2p_v3.pdf

Ibid

Nantes Métropole. (2023). Guide « Rafraîchir l’espace public ». https://metropole.nantes.fr/files/pdf/espace-public/0_Guide_RafraichirNM_V050723.pdf

ADEME. (2021). Rafraîchir les villes. https://librairie.ademe.fr/changement-climatique/4649-rafraichir-les-villes.html

Ibid

Plus fraîche ma ville. (2024). Jeux d’eau. https://plusfraichemaville.fr/fiche-solution/jeux-eau

Cerema. (2024). Sésame, outil pour intégrer l’arbre dans vos projets de renaturation urbaine. https://sesame.cerema.fr/

Nantes Métropole. (2023). Guide « Rafraîchir l’espace public ». https://metropole.nantes.fr/files/pdf/espace-public/0_%20Guide_RafraichirNM_V050723.pdf

Trolleybus : véhicule électrique sur pneumatiques, guidé ou non, alimenté par des lignes aériennes et qui permet le transport en commun de voyageurs en zone urbaine. Il peut circuler aussi bien en site propre que s’insérer dans la circulation.

Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique. (2019). Des solutions fondées sur la nature pour s’adapter au changement climatique

ADEME. (2021). Rafraîchir les villes. https://librairie.ademe.fr/changement-climatique/4649-rafraichir-les-villes.html

Observatoire des villes vertes. (2023). Gestion de l’eau : 7 villes sur 10 concernées par des mesures de restriction d’arrosage en 2023. https://www.observatoirevillesvertes.fr/gestion-de-leau-7-villes-sur-10-concernees-par-des-mesures-de-restriction-darrosage-en-2023/

Les eaux brutes sont des « eaux superficielles ou souterraines telles qu’elles se présentent dans le milieu naturel avant d’avoir été traitées en vue d’un usage » (source : Glossaire Eau, Milieu Marin & Biodiversité).

Leconte, F. (2015). Caractérisation des îlots de chaleur urbain par zonage climatique et mesures mobiles : cas de Nancy. Université de Lorraine. https://theses.hal.science/tel-01141361/file/these_leconte.pdf

APUR. (2023). Plan de végétalisation et de rafraîchissement de Plaine Commune. https://www.apur.org/sites/default/files/vegetalisation_plaineco_phase_1.pdf?token=R2_nVG8k

Grislain-Letremy, C., Sixou, J., & Sotura, A. INSEE. (2024). Îlots de chaleur urbains et inégalités : L’expérience des villes françaises. https://www.insee.fr/fr/statistiques/8261490

Observatoire national de la précarité énergétique. (2024). Tableau de bord de la précarité énergétique – décembre 2024. Librairie de l’ADEME. https://librairie.ademe.fr/batiment/7803-onpe-tableau-de-bord-de-la-precarite-energetique-decembre-2024.html

Grislain-Letremy, C., Sixou, J., & Sotura, A. INSEE. (2024). Îlots de chaleur urbains et inégalités : L’expérience des villes françaises. https://www.insee.fr/fr/statistiques/8261490

Observatoire national de la précarité énergétique. (2024). Tableau de bord de la précarité énergétique – décembre 2024. Librairie de l’ADEME. https://librairie.ademe.fr/batiment/7803-onpe-tableau-de-bord-de-la-precarite-energetique-decembre-2024.html

INSEE. Deux résidences secondaires sur trois sont détenues par un ménage de 60 ans ou plus. INSEE Première n°1871, paru le 25 août 2021. https://www.insee.fr/fr/statistiques/5416748

Larrey E., (2024). Saint-Étienne Métropole : îlots de chaleur et accès à la végétation. Construction 21. https://www.construction21.org/france/articles/h/saint-etienne-metropole-ilots-de-chaleur-et-acces-a-la-vegetation.html

APUR. (2023). Plan de végétalisation et de rafraîchissement de Plaine Commune. https://www.apur.org/sites/default/files/vegetalisation_plaineco_phase_1.pdf?token=R2_nVG8k

La Loi d’Orientation des Mobilités. (2020). Ministère de la Transition Écologique. https://www.ecologie.gouv.fr/loi-dorientation-des-mobilites

43 résultats