Note

Rapport

Villes européennes et réfugiés

Retrouvez cette publication dans le projet :

Ces autres publications peuvent aussi vous intéresser :

Point de vue d'expert

Sobriété foncière et accès au logement : une nouvelle équation à inventer

Portrait de ville

Cahors : innover pour une qualité de vie remarquable

En question

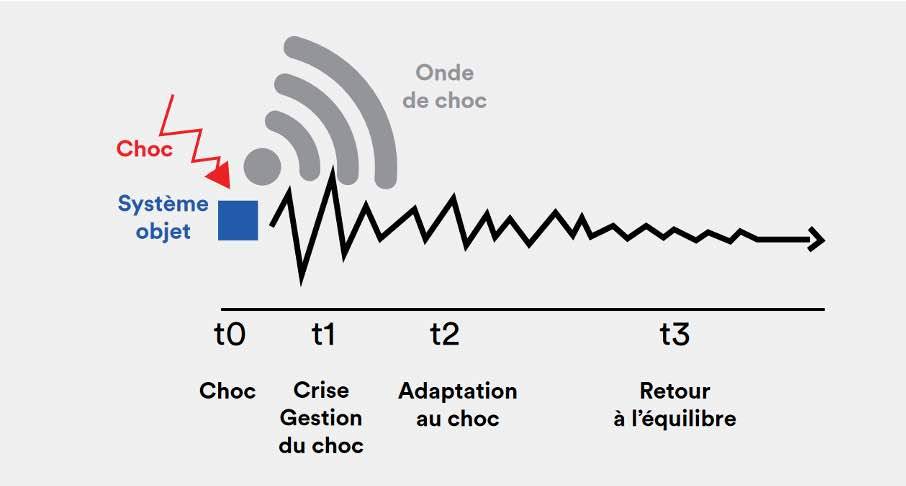

Derrière les mots : la résilience

En question

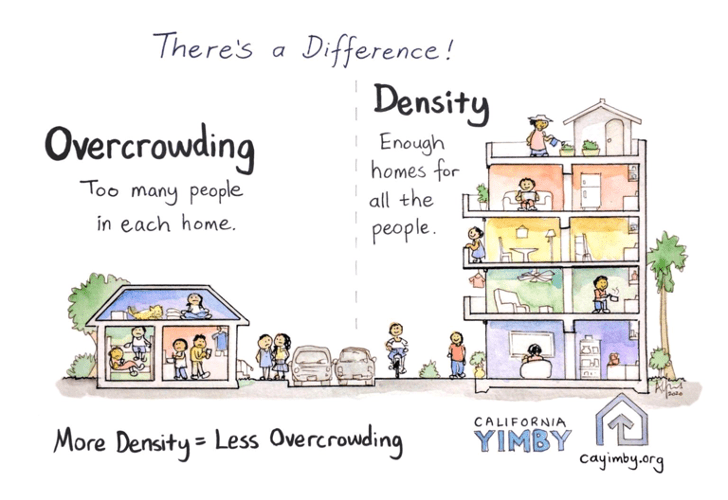

Derrière les mots : la densité

En question

Derrière les mots : le logement abordable

Actualité

Résilience : un concept opérationnel ?

Point de vue d'expert

Les métropoles allemandes face à la crise du logement

Portrait de ville

Pittsburgh : ville industrielle devenue hub d’innovation

Actualité

La résilience, un enjeu pour les villes

Portrait de ville

Hambourg

Rapport

Résilience urbaine

La Fabrique de la Cité

La Fabrique de la Cité est le think tank des transitions urbaines, fondé en 2010 à l’initiative du groupe VINCI, son mécène. Les acteurs de la cité, français et internationaux, y travaillent ensemble à l’élaboration de nouvelles manières de construire et reconstruire les villes.